« Il était une fois... — Un Roi ! s'écrieront aussitôt mes petits

lecteurs. Non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un

morceau de bois. »

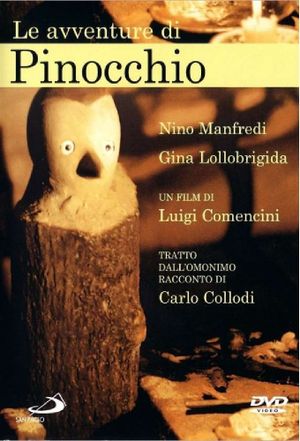

Le Pinocchio de Comencini ne restitue pas uniquement au conte de Collodi sa dimension politique et sociale originelle, plongée au XIXème siècle dans une Italie rurale et affamée. Peut-être fait-il aussi le pari de n’être, selon les mots de l’auteur, qu’attaché « à l’histoire d’un morceau de bois ».

La première manifestation merveilleuse du film n’est donc pas tant l’apparition de la bonne fée, tutrice mirobolante incarnée par Gina Lollobrigida, mais bien plutôt de voir le cinéaste, par les mains de Gepetto, construire une forme de virtuosité artisanale. Le vieil homme coupe, ponce, scie, et d’une bûche parlante tire l’enfant dont il a toujours rêvé. Tel est le projet de Comencini : fabriquer l’émerveillement par le biais d’une réalité concrète, sociale, matérielle — l’illusion, d’ailleurs, passe toujours chez les adultes du film pour un effet hallucinatoire de la faim. Les artifices convoqués, entre perruques chatoyantes et robes bariolées, ne souffrent donc pas du ridicule, bien au contraire. Ils construisent plutôt — par la grande diversité de costumes, entre habits folkloriques et fantaisies vestimentaires — le contraste avec une réalité âpre, et un Gepetto famélique que rien ne réenchante sinon la verdeur de son pantin, véritable énigme du film.

Comencini fait de l’enfance un moment d’exploration périlleuse du corps. Le merveilleux ne tient plus tant aux fées, aux diverses métamorphoses et aux créatures maritimes, qu’à la vitalité ardente de Pinocchio, qui résiste mystérieusement à toutes les misères, tous les interdits de son âge et de son époque. Andrea Balestri, dans son unique grand rôle — il rejouera bien plus tard son propre personnage dans quelques films italiens, en guise de clin d’œil à Comencini — redouble d’efforts pour ne jamais tempérer son jeu, donnant à son personnage cet aura de jeune frondeur que rien ne rassasie. Plus que la peur de grandir, c’est la peur de l’immobile, du mécanique, bref de la domestication qui menace Pinocchio. En témoigne cette séquence troublante où le jeune pantin, attendant d’être jugé — face à une figure autoritaire de juge incarnée par Vittorio De Sica — a le choix entre rester de bois, et se préserver ainsi de tout coup punitif, ou retrouver son enveloppe de chair, et mettre son corps à l’épreuve du monde. Trop souvent aujourd’hui, les cinéastes tirent la figure enfantine vers une morale de jeune adulte et, comme disait Bazin, « traitent l’enfance comme si elle était accessible à notre connaissance et notre sympathie ». Mais loin de la candeur du personnage de Disney, ce Pinocchio est capricieux, égoïste. Bien souvent il nous déçoit et échappe à notre jugement, de la même façon qu’il échappe à celui de ses tuteurs : par une énergie incontrôlable, et secrète.

Pinocchio, entre enchantement et désespoir, bois et chair, réinsuffle dans le corps infantile un peu d’inquiétante étrangeté.