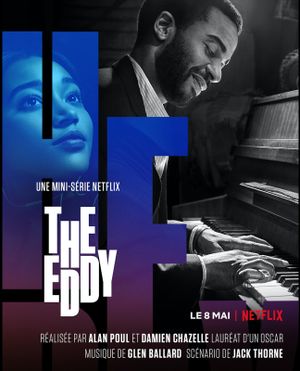

On le sait, depuis que les plateformes se disputent les réalisateurs de prestige, la série est devenue un formidable tremplin à leur créativité. Damien Chazelle est aujourd’hui porteur d’une nouvelle série Netflix, The Eddy, qui évoque la destinée chaotique d’une boite de jazz parisienne. L’exclusive paternité du projet par le réalisateur de Whiplash est un peu contestable, et se rapproche de ce que fait Fincher avec Mindhunter : producteur exécutif parmi 10 autres, il se contente de réaliser les deux premiers épisodes, dans lesquels on trouve la fougue avec laquelle il avait filmé certaines séquences de jazz de La La Land, notamment dans ces brutaux travellings filés pour passer d’un plan à un autre.

Les premiers épisodes posent avec force les grandes qualités de la série. Des comédiens impeccables où les femmes tiennent la dragée haute, particulièrement Leila Bekhti en mère courage et Amandla Stenberg en ado torturée, doublées d’ailleurs par des réalisatrices, dont Houda Benyamina, très à l’aise pour donner à voir le Paris cosmopolite et contemporain, une mise en scène proche du documentaire qui évacue d’emblée tous les fantasmes que pourraient formuler l’Amérique à l’égard de Paris. Décapée du glamour hollywoodien, la ville est vibrante, actuelle, authentique et tourne autour de ce fameux club qui permet à la musique d’être le réel protagoniste. Intégralement In, jouée live, elle est le motif central autour duquel les personnages transitent, alternant entre les performances au premier plan (live du club, répétitions, enregistrements) et les fonds sonores qui vont rythmer mariage, enterrement, concorde et chaos dans certaines séquences en montage alterné assez bien menées.

Cette ligne éditoriale est évidemment la bienvenue : l’authenticité du jeu des instruments, la dévotion de Joana Kulig qui semble reprendre le rôle de musicienne torturée qu’elle incarnant dans Cold War, les portraits décapés de figures en proie à leurs démons permettent de créer de véritables figures, portées par un regard juste et qui sait prendre son temps, particulièrement dans cette très belle et pudique séquence d’enterrement selon la tradition musulmane.

On se prend à rêver d’un film de 8 heures sur le jazz, d’autant que la construction en épisode consacré à chaque personnage laisse entendre une narration morcelée qui s’affranchirait d’une trame à la régulière.

Las. Il semblerait qu’on ait demandé à un scénariste, en l’occurrence Jack Thorne, de remédier à cette singularité. Le personnage principal, Eliott, va donc devoir gérer une relation toxique avec sa petite amie, une autre avec sa fille, une autre avec la mafia russe, les banlieues chaudes, la police, un drogué, son ex-femme, son passé, son deuil, son talent et ses projets d’enregistrement. L’idée d’insuffler des dérèglements dans la concorde du groupe et sa fusion avec le public était bien entendu une nécessité. Mais l’intrigue générale prend progressivement le pas et dérive vers des ficelles franchement grossières (un magot caché, une course à l’aéroport pour retenir un départ, des passages à tabac, du chantage, etc.) qui nous font passer pour notre plus grand regret du Village Vanguard à Julie Lescaut.

Cette évolution est assez incompréhensible, et fait brutalement chuter tout l’intérêt pour cette communauté qui avait pourtant forgé son charme dans les marges des sentiers battus. Difficile de savoir à qui imputer cette déception, mais force est de constater que les promesses du free jazz feront long feu. Comme si les circonlocutions de ces superbes cuivres s’invitant progressivement au fil des morceaux faisaient soudain peur aux showrunners, se réfugiant derrière une mélodie (comme celle, prophétique, de Mika au mariage) qui pourra être entonnée par le plus grand nombre. C’est faire bien peu de cas de sa capacité à la découverte.

(5.5/10)