En amont.

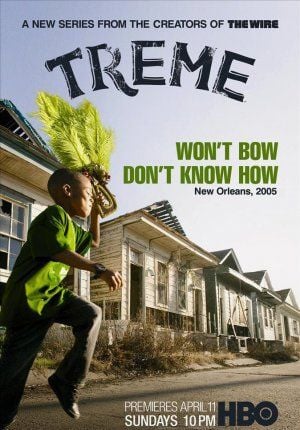

Faut-il tenir Treme pour le chef d’œuvre de David Simon ? Il s’agit en tout cas de son œuvre la plus ambitieuse, et surtout la plus radicale.

On croit pourtant retrouver David Simon tel qu’en lui-même, une ville comme le centre permanent du récit, sa référence ; un récit choral, éclaté entre un grand nombre de personnages, qui se croisent, ou non, au gré d’un montage alterné très complexe ; The Wire, Show me a hero …

Mais il y a une différence essentielle, qui tient précisément de la radicalité – Treme renonce délibérément à tous les éléments de fiction, actions ou rebondissements spectaculaires, il n’inscrit pas ses différents épisodes autour d’un axe central et privilégié, la guerre entre la police et les gangs dans The Wire, les enjeux politiques dans Show me a hero, autour duquel s’articulent plusieurs actions satellites et secondaires ; il n’inscrit pas davantage l’action autour d’un personnage central, l’inspecteur McNulty dans The Wire, ou de façon encore plus évidente le maire Wasicsko dans Show me … il n’y a pas de personnage principal dans Treme, mais une constellation d’individus et d’histoires pas toujours parallèles dont les lignes se croisent avant à nouveau de diverger.

En réalité, s’il y a bien un personnage clé dans Treme , c’est la ville, New Orleans, son âme, sa douleur et sa joie, son éternelle singularité même lors de la pire catastrophe, la ville qui est le centre unique du récit – bien plus que dans The Wire, où Baltimore était surtout l’illustration, le symbole de la violence urbaine, ou que dans Show me a hero qui aurait pu se dérouler dans n’importe quelle ville accueillant des communautés contrastées.

Avec Treme, évocation de New Orleans au lendemain de l’enfer Katrina, David Simon prend donc un risque immense en abandonnant toute ligne romanesque classique et tout effet « spectaculaire » dans la narration – tout en maintenant son œuvre dans la fiction. Et il pousse sa recherche très loin en évitant toute « facilité » narrative, quand le drame est en marche, il est ainsi très vain pour le spectateur d’attendre une issue positive (même si parfois …) ; il ose même ouvrir des perspectives narratives qui n’aboutissent à rien, qui sont même parfois aussitôt abandonnées (l’histoire du jeune garçon intégré à l’équipe des indiens / couturiers, les amours passagères du chef indien, le meurtre d’un coiffeur, autant de micro récits qui tournent court). Cette confusion narrative, c’est aussi une image de la vie.

La vie à New Orleans. Et refusant toujours toute facilité, David Simon ne va pas filmer les quartiers historiques et touristiques, mais un quartier pauvre et profondément enraciné, Treme dans une Nouvelle Orléans telle qu’en elle-même. Quelques séquences, redoutablement ironiques, montreront quelques escapades touristiques, autour de Steve Zahn / DJ Davis. Mais les touristes dépités fuiront rapidement. Il n’y a rien à voir, du moins en surface.

La vie à Treme, donc. Au moment où la vie s’en va, après le passage du tsunami. Le portrait collectif d’un désastre, auquel des personnages emblématiques tentent d’échapper – en tentant de retrouver un proche disparu, de reconstruire un lieu dévasté, de reprendre ses activités ordinaires et vitales, la musique surtout, de lutter contre tous ceux qui ne font rien, qui tentent de profiter de la situation et de la misère, de se reconstruire …

Treme, c’est après le désastre le temps du retour à la vie.

La musique d’abord, son tourbillon contre le tourbillon des éléments. Partout toujours. Débordant sur les trottoirs, dans les rues pour le carnaval, Mardi gras, et maintes autres fêtes, enflammant tous les bars, irradiant même de la plus belle, la plus impressionnante des façons à l’occasion d’obsèques plus qu’émouvantes (mais surtout pas tristes).

La musique. La danse. La cuisine aussi, essentielle. La fête. Dans le désastre c’est la permanence de la vie et de la beauté. Et si celle-ci échappe inévitablement au passant pressé, elle est constante, elle saute aux yeux du spectateur totalement immergé dans ce tourbillon.

La musique, donc, le jazz de New Orleans – et une fois de plus, refusant à nouveau toute facilité (bis), David Simon ne va pas proposer les morceaux les plus connus, les références évidentes et attendues, mais laisser toute latitude aux musiciens dans le choix des morceaux interprétés, improvisés souvent, souvent très beaux.

Et dans Treme la musique ne s’arrête pas au jazz de New Orleans – l’histoire s’ouvre en réalité à toutes les musiques – l’autre jazz, savant, très élaboré mais toujours ouvert à l’improvisation (et, on le verra, avec le souci de lier le jazz contemporain avec celui des origines), le blues, le gospel, le folk, le country cajun, le rock, jusqu’au hip hop et au métal.

Se succèderont alors dans Treme tous les musiciens de New Orleans, tous de passage le temps d’un morceau jubilatoire, à peine connus le plus souvent pour le spectateur profane, Coco Robicheaux (mort peu après le tournage), Kermit Ruffins (aux apparitions récurrentes au long des quatre saisons de Treme), John Boutté et beaucoup d’autres. Et l’on verra également, en chair et en os, des musiciens à la réputation plus qu’internationale, de New orleans ou d’ailleurs, souvent de passage, pas forcément pour jouer, juste pour être là et apporter aussi une nouvelle touche de réalisme et d’authenticité, Elvis Costello, Dr John, McCoy Tyner, Allen Toussaint, Fats Domino (susurrant Blueberry Hills), Sonny Landreth, pour une très belle interprétation de Blue tarp blues, rehaussée encore dans le film par le violon magique d’Annie T. / Lucia Micarelli.

On retrouve là la méthode de David Simon – avec le souci permanent de mêler fiction et réalité, jusqu’à la confusion la plus totale.

Oliver Thomas, ancien président du conseil municipal de New Orleans interprète son propre rôle, jusqu’à ses démêlés avec la justice, à la suite d’une affaire de pots de vin.

Les chefs-cuisiniers qui apparaissent notamment lors de l’épisode new yorkais jouent tous leurs rôles, à commencer par Eric Ripert, le chef très renommé du célèbre Bernardin à New York où Janette Desautel (excellente Kim Dickens) fait d’ailleurs un passage après la perte de son restaurant à Nola.

Et David Simon va encore plus loin avec ses acteurs, en jouant sur la confusion entre leurs propres vies et leurs rôles respectifs, de façon très troublante.

Wendell Pierce, peut-être le plus attachant de tous les personnages de Treme, qui jouait déjà un rôle important dans The Wire, est lui-même né à La Nouvelle Orléans et sa maison natale a été totalement submergée par l’ouragan Katrina.

Clarke Peters, qui interprète le rôle d’Albert Lambreaux, « le chef indien », également habitué des productions David Simon (des rôles clés dans The Wire et dans Show me a hero), clone de Morgan Freeman (mais avec des coupes de cheveux très improbables), a formé un groupe de musique soul, a été arrêté et emprisonné pour avoir manifesté contre les forces de police, a travaillé comme créateur de costumes (pour l’adaptation de Hair à Paris) - tous ces éléments constituant autant de caractéristiques essentielles pour son personnage de Treme.

Au reste la plupart des principaux comédiens sont aussi musiciens, de Lucia Micarelli, violoniste émérite à Steve Earle (déjà présent dans the Wire), de Clarke Peters, on l’a vu, à Steve Zahn guitariste et chanteur apprécié –jusqu’à Kim Dickens, dont toute la jeunesse a baigné dans une ambiance musicale permanente, et même si son personnage de Janette Desautel n’est pas directement impliquée dans le monde de la musique. Quant à Wendell Pierce, il s’est également révélé comme chanteur grâce à son rôle dans Treme. Les rôles impliquent ainsi fortement les comédiens en tant qu’eux-mêmes. Fiction ? Réalité ?

**

OUI MAIS

**

Par delà beauté et la fascination immédiate, le doute commence à s’inviter. Et cela devient frappant avec les saisons 2 et 3. La faute peut-être au postulat initial, la fameuse radicalité et l’absence d’intrigue centrale. On retrouve à l’ouverture de chaque saison la difficulté habituelle, propre à toutes les propositions de David Simon, un récit totalement éclaté dont on n’arrive pas à lier les différents éléments – avant que tout se mette parfaitement en place et que l’on finisse par comprendre et par admettre que la confusion initiale, semblable à la confusion de la vie, à son mouvement et à son désordre était évidemment délibérée. Mais là, cela se prolonge un peu trop – car tous les personnages clés sont identifiés (une vingtaine, dont la plupart apparaissent dès la première saison), leurs vies et leurs problèmes restent (presque) les mêmes, et pourtant les mises en route demeurent laborieuses.

Cela tient sans doute au fait, précisément, que l’intrigue évolue peu, que l’on est à présent en boucle et qu’on a le sentiment que le récit fait du surplace

Et ce sont alors les événements qui deviennent répétitifs et bien lourds – des magouilles autour des logements auxquelles on ne comprend rien, des enquêtes policières et judiciaires qui se heurtent aux magouilles policières et judiciaires et auxquelles on ne comprend rien, une bluette entre un guitariste déboussolé et une jeune asiatique, bien lourde, avec chute dans la drogue, redressement, rechute et re-redressement, puis recyclage dans la pêche à la crevette avec beau-père bien pénible, en clone asiatique de Charles bronson ; la formation, bien lourde de collégiens- musiciens ; ou encore le chef indien , buté, réac, toujours occupé à sa couture et franchement pénible. Car ce sont les personnages, si attachants lors de la première saison qui commencent à devenir pénibles, voire épuisants : on commence à difficilement supporter ce chef indien constamment renfrogné, désagréable et définitivement prévisible ; les mimiques et les indignations toujours plus surjouées de Khandi Alexander (aussi désagréable que Clarke Peters, constamment) et de Melissa Leo en avocate incorruptible ; et même l’agitation électrique de Steve Zahn, qui finit par devenir franchement fatigante alors qu'il était initialement si attachant.

On se rend compte alors qu’il y avait déjà eu des avertissements, des signes dès la saison 1. Certains personnages, et parmi les plus importants qui n’étaient en fait, quasiment, que des slogans sur pieds. Clarke Peters en indien, toujours, dont chaque phrase, chaque geste, chaque expression tournait à la leçon de morale en mode psychorigide. Et même l’immense John Goodman, excellent sans doute, fuck you you fucking fucks, mais dont le rôle finissait par n’être plus que la voix théorique, didactique, « officielle » (celle de David Simon ?) de la révolte, et dont la mort, touchant certes à une réelle émotion, apparaissait pourtant comme très artificielle, pas vraiment dans le ton du récit, presque comme une concession à un scénario classique (comme ce sera également le cas pour la disparition, brutale et pas forcément bien venue, de Steve Earle).

En réalité, comme tout grand artiste, David Simon avance sur un fil ; il chemine entre deux abîmes, la frivolité et la propagande ; et il court le risque de tomber dans le film décoratif, le recueil de belles images ou, à l’inverse, dans le film militant.

Et de fait il déroule le catalogue de toutes ses thématiques obsessionnelles – la corruption des policiers, des hommes d’affaires et des politiques ; les magouilles autour des logements (le thème central de Show me a hero), la drogue et l’aide aux drogués, l’extrême violence urbaine, l’aide (ici par la musique) aux enfants abandonnés, le rôle des journalistes … jusqu’à sa fascination pour les ports et pour les métissages.

Cela fait beaucoup, trop peut-être, avec le risque de l’artificialité et aussi l’impossibilité de vraiment développer tous ces sujets.

Et pourtant, comme toujours, l’artiste retombe sur ses pieds.

**

MAIS OUI

**

Cela tient, d’abord, à l’immense maîtrise de l’artiste – et d’abord grâce à son découpage, à son art de lier les séquences apparemment si dépareillées qui s’enchaînent, en évitant le plus souvent les modes de liaison les plus classiques, pas de fondus enchaînés, très peu de montage alterné (si, à la fin de la saison 3, mais l’extrême habileté est ici d’éviter la fin attendue en terminant sur le regroupement dans un même lieu et avec musique de tous les personnages principaux), mais des rebondissements à l’intérieur du champ, des transitions sur des objets, des jeux sur la bande son, une alternance constante entre séquences prolongées et phases presque subliminales. Et dans ce fouillis permanent, tout est évidemment parfaitement organisé – la place centrale, le rôle de pivot, attaché pour chaque saison au temps du carnaval ; et même des enchaînements thématiques, en écho, à l’intérieur d’un même épisode : la succession des propositions de contrat, intéressants ou risqués, ou les deux (entre Janette et le financier douteux qui organise son retour, bientôt triomphal à New Orleans ; entre Annie T. et son nouveau promoteur musical, avec arrière-plans ambigus ; entre Davis, perdu dans ses projets, à la fois utopiques et enfantins, et sa tante) ; ou encore dans un même épisode, une succession d’ épisodes sexuels percutants (en particulier la rencontre irrésistible entre Antoine Baptise / Wendell Pierce et une admiratrice particulièrement bien pourvue et bruyante), ou encore tout un épisode fondé sur la montée de l’angoisse, avec l’ennemi caché dans l’ombre, ou dans le hors champ, ou dans la tête des protagonistes.

Et on se rend compte alors que presque tout ce qu’on avait pris pour des défauts, tous les motifs récurrents d’agacement finissent par trouver leur place dans l’histoire et même à en devenir des éléments signifiants. C’est le cas des entreprises illusoires et presque puériles de DJ Davis, mais en réalité elles sont aussi, surtout, exaspérantes pour son environnement, à commencer par sa compagne, et dans le même temps ces rêves enfantins, innocents sont aussi une manière de symbole pour la Nouvelle Orléans et sa jeunesse éternelle. C’est encore le cas pour les personnages constamment désagréables, chief Albert Lambreaux (Clarke Peters) et La Donna (Khandi Alexander) qui trouvent enfin le sourire à l’instant où … ils se découvrent.

Et contrairement aux apparences, d’une saison l’autre, le récit évolue. Les personnages même se transforment. Le chief Lambreaux est ainsi successivement l’ouvrier qui tente de reconstruire les maisons écroulées, le révolté contre l’autorité qui couvre toutes les magouilles des hommes d’affaires, le couturier qui passe son temps à confectionner ses somptueuses tenues d’indien, l’indien danseur de tous les festivals, le chanteur qui tente de lier la tradition au jazz moderne aux côtés de son fils et enfin le grand malade qui se prépare à la passation – et pour tous ces avatars, il arbore une nouvelle coiffure.

De fait, les trois premières saisons de Treme obéissent à un mouvement dialectique : la lutte contre le malheur (saison 1), le refuge dans la musique et dans la fête quand l’agression des hommes vient s’ajouter à celle des éléments parce que la vie doit continuer (saison 2) et l’expérience de la solidarité à l’instant où la lutte semble vaine (saison 3).

La situation de La Donna en constitue le meilleur exemple : à la fin, et après maintes épreuves terribles, le monde semble définitivement s’écrouler (la libération de ses bourreaux, l’incendie de son bar) – mais c’est aussi à ce moment qu’elle fait l’expérience, autour d’elle, de cette immense solidarité.

Et d’autre situations en deviennent très emblématiques : on a vu la quête obstinée de DJ Davis, constamment vouée à l’échec (mais avec une embellie presque in extremis), d'un opéra réunissant toutes les vieilles gloires de Nola et les musiques les plus modernes. Antoine Baptiste, après des tentatives musicales également vouées à l’échec, parvient à donner un nouveau sens à son action avec la prise en charge de jeunes adolescents et rêve même à comprendre, à apprendre, à rêver de jouer même ce qui relève d’un jazz moderne. Et l’échec apparent de Delmond Lambreaux, qui renonce définitivement à toutes les propositions d’argent et de gloire future (dues à son seul talent) pour ne pas se compromettre à côté de politiciens et de financiers véreux, cet échec finit aussi par se résoudre dans la même démarche, mais inversée, qu’Antoine Baptiste, la synthèse entre son jazz très moderne et très élaboré et la tradition, la musique originelle, celle incarnée par son père. La succession est prête, quelque part entre l’avenir et le passé éternel.

Au bout du compte, par delà tous les thèmes ponctuels et obsessionnels chers à David Simon, Treme parvient à dire, magnifiquement, deux essentiels : la permanence et la transmission.

Et on constate alors que tout est presque dit dans la devise éternelle des cajuns : et le bon temps roulait.

Et le bon temps roulera.

P.S. : cette critique ne porte que sur les saisons 1, 2 et 3 de Treme. Manque la dernière oériode (sensiblement plus brève, et dont on pressent déjà quelques événements) qui fera l’objet d’un visionnement prochain. Ce sera donc l’occasion de reprendre, d’allonger, de densifier cette critique – à l’évidence un peu trop brève et sommaire.