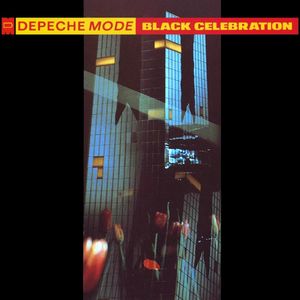

« Black Celebration » est pour moi le premier album de Depeche Mode qui est une totale réussite. Dernier opus et apogée de leur trilogie Berlinoise, le style industriel qu'ils expérimentaient sur leurs deux précédents albums révèle ici toute sa saveur, et ce, de bout en bout.

Cette cohérence, on la doit surtout au fait que Gore, le compositeur attitré, était seul dans son foyer en Allemagne pour écrire les 11 titres qui composent l'album. Alors qu'auparavant, il faisait écouter chanson par chanson son travail au reste du groupe, cette fois-ci, il attendra d'avoir terminé une bonne partie de l’œuvre avant de la communiquer à ses amis. En retrait du monde, il se met à mieux l'observer. Les paroles se veulent alors plus profondes et le titre annonce bien la couleur, l'ambiance est plus sombre que de coutume. Oublié la pop joyeuse de « Speak and Speak », en signant un album presque solo, la nouvelle patte du groupe s'affirme totalement. Daniel Miller, leur producteur de toujours l'aura très bien compris en se retirant après « Music for Masses ». Le boulot a été fait !

Alors que les ballades plus apaisés des précédents albums faisaient un peu tâche, ici, la talent de songwriting de Gore fait merveille. Son talent au chant aussi d'ailleurs, car oui, le monsieur chante aussi. Sur le célèbre « A Question of Lust », c'est lui qu'on entend, ainsi que sur l'étrange gospel « Sometimes » qui suit et enfin « World Full Of Nothing » où les sons mystérieux (synthés ou gouttes d'eau ?) à partir de 1:20 me feront toujours autant d'effet. Mais il n'oublie pas son camarade Gahan pour qui il signe « Dressed in Black », où l'on peut prendre pleine mesure de la voix du bonhomme sur une ambiance de fond en retrait presque impériale, sans doute ma ballade préférée de l'album.

Pour ce qui est des titres plus rythmés, nous sommes également servis. Le titre éponyme ouvre la messe comme il se doit, sur un ton grave et sérieux, poursuivant ses incantations par les beats mécaniques ayant déjà fait leurs preuves. « Fly On the Widescreen » reste sur cette lancée, « It doesn't Matter » est un délire de choeurs synhétiques que n'aurait pas renié Philip Glass... on passe par les singles ; le très New Wave « A Question of Time » qui a du faire le bonheur des boites de l'époque, « Stripped » et ses gimmicks de synthés presque asiatiques et pour ceux qui regretteraient leur période plus catchy, un léger « Here is The House » qui fait tout à fait plaisir après tant de noirceur. La seule piste avec laquelle j'ai du mal reste la dernière « New Dress », que je trouve problématique au niveau des arrangements... mais bon, n'en voulant pas à Wilder qui a produit un travail d'ambiance parfait sur le reste.

On ne peut clairement qu'approuver tant de diversité pour tant de cohérence, les hits sortis en radio n'étant pas forcément les meilleurs, ils restent néanmoins irréprochables. Sans chercher à créer des tubes, Gore arrive tout de même à rendre la dernière fournée Berlinoise très attractive dans sa noirceur, un clair-obscur de grand niveau et un premier sommet complet de la synthpop.