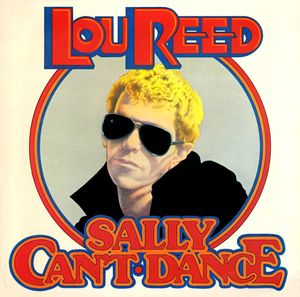

En 1974, Lou Reed n’a plus grand-chose à faire de son image et se lance dès le live Rock ’N’ Roll Animal dans une entreprise de déconstruction progressive. Déçu par l’accueil glacial réservé au pourtant magnifique Berlin, l’artiste semble choisir d’en finir avec toute forme de sophistication. Au couple David Bowie / Mick Ronson et à Bob Ezrin succède donc Steve Katz, nouveau producteur qui propose sur Sally Can’t Dance des arrangements bien plus dépouillés, avec quelques restes des guitares électriques qui dominaient l’ambiance sonore de Rock ’N’ Roll Animal (qu’il co-produisait aussi).

Au premier abord, l’écoute fait penser au premier album solo du chanteur, avec ses chœurs un peu envahissants et son manque d’ambition, mais Sally Can’t Dance recèle pourtant de nombreuses perles. Ainsi, Lou Reed refuse de retrouver l’implication émotionnelle qu’il embrassait sur Transformer et Berlin et opte plutôt pour un chant détaché, moins bouleversant mais qui fait pourtant des merveilles. C’est le retour à New York, l’errance cool dans les ruelles glauques dont l’histoire ne se révèle que dans des paroles désabusées. Reed narre ainsi la dissolution d’un couple gay dans « Baby Face », rappelle les séances d’électrochocs que ses parents lui faisaient subir dans son adolescence pour réprimer son homosexualité présumée sur « Kill Your Sons », se moque de ses admirateurs les plus poseurs sur « N.Y. Stars », n’hésite pas à miauler sur « Animal Language », puis déclame sa mélancolie sur « Ennui » et « Billy », plus contemplatives. Il prolonge enfin son single accrocheur, la chanson titre, en assombrissant le destin de la dénommée Sally dont le viol était expurgé de la version radio, se plaçant ainsi à contre-courant d’une image de rockstar commerciale.

Après les quelques chefs-d’œuvre que venaient de sortir l’artiste, Sally Can’t Dance est certes un peu décevant, mais c’est pourtant à la naissance du Lou Reed détaché n’observant le comportement de ses congénères plus que d’un œil semi-moqueur qu’on assiste. Et surtout, l’album se tient très bien, souvent réjouissant et finalement tout à fait cohérent, sa production lui seyant à la perfection. Au fond, il s’agit presque d’une version plus radicale de Transformer, ayant perdu le souci de plaire mais racontant malgré tout la même histoire.