La nouvelle femme dans la vie de Julien Boisvert s’appelle Marion. C’est sa petite fille, la sœur de Kévin. L’épilogue de l’épisode précédent laissait planer le doute quant à la réelle motivation de Julien à mener une vie de famille normale. L’amour ayant été le plus fort, il pourrait se ranger. On sait dès la première planche qu’il est encore un peu tôt pour cela. Si l’élément déclencheur est un peu artificiel (un coup de téléphone de sa mère), la possibilité de renouer avec son père (Charles) sera la plus forte, malgré la désagréable sensation d’obéir aux ordres maternels. Les dernières nouvelles de Charles Boisvert remontent loin. Il pourrait se trouver quelque part du côté de San Francisco.

Voilà donc Julien aux Etats-Unis. A cette occasion, on observe que l’action est située dans le temps (les années 60), car le pasteur Martin Luther King passe à la TV (il tente d’apaiser les esprits après une émeute raciale). Un premier contact très décevant met Julien en colère. Une indication plus précise le pousse alors vers l’Arkansas. Le scénario ménage un hasard pour le mettre en rapport avec son père qui se fait désormais appeler… Greenwood. Passons, car on sent rapidement que cette rencontre n’est qu’un prétexte pour entrer dans le vif du sujet (encore une fois l’album ne fait que 46 planches). On réalise donc en même temps que Julien toute la complexité du personnage Charles Boisvert. Il passe quelques souvenirs en revue, pour évoquer sa rencontre avec la mère de Julien, ainsi qu’une période très douloureuse qui l’a marqué durement et de façon indélébile. Au point de se sentir incapable d’une vie rangée (tiens tiens). Par la même occasion il s’est forgé une conscience politique forte qui l’amène à des choix étonnants dans cette Amérique profonde où ce qui se joue va bien au-delà de ce que certaines âmes un peu naïves pourraient imaginer. On en revient à cette question des choix de vie à laquelle Julien a déjà été confronté. Il lui faudra un certain temps pour comprendre ce que manigance son père qui côtoie des anonymes, celles et ceux qui entretiennent la haine raciale ordinaire. En quelques planches, on ressent cette atmosphère où règne la loi du plus fort (par le nombre et la puissance de la position sociale) et on voit comment certains exercent une pression pour amener la majorité à les suivre ou les laisser faire.

Le scénario montre la prise de conscience progressive de Julien et l’implication qui sera la sienne pour lutter contre les préjugés. L’atmosphère américaine est bien rendue (quelques grands espaces, San Francisco, les voitures et la tension entre blancs et noirs), l’enchainement des situations (souvent sombres et nocturnes) rendant palpable l’aspect pesant de l’état d’esprit de la frange dominante de la population. Le scénario ménage le suspense et apporte plusieurs rebondissements, jusqu’à l’inévitable explosion.

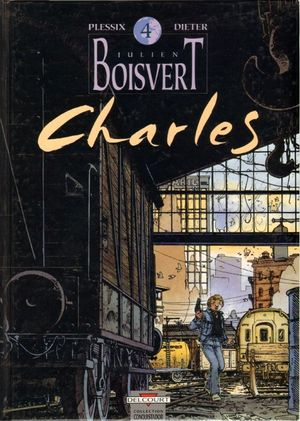

Un épisode (l’album date de 1995) à la tonalité plutôt sombre qui voit Julien confronté à des réalités personnelles rejoignant les tensions du monde réel. Cela va bien dans le sens de la série qui se clôt ainsi en beauté. Toujours dans le même esprit (dessin et scénario de qualité), les auteurs (Dieter et Plessix), bien appuyés par les couleurs d’Isabelle Rabarot, arrivent ainsi au bout d’un projet d’envergure qui permet à Julien Boisvert de devenir un adulte conscient du monde qui l’entoure, ayant fait l’apprentissage de la vie (enfance dorée mais sans réelle affection), un vécu fait de rencontres et de choix parfois douloureux et une personnalité désormais affirmée qui ne renie pas ses origines. L’album se clôt sur une scène familiale où la réapparition de l’humour (et de Gilbert) est le signe d’une détente bienvenue.