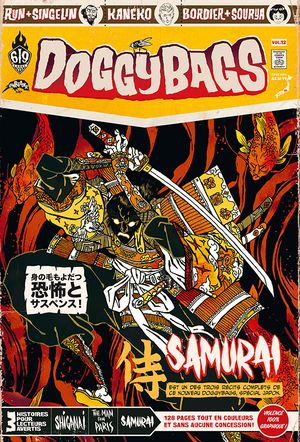

Immersion nippone pour ce douzième et avant-dernier volume annoncé, DoggyBags nous transporte en mangas à travers

les légendes fantastiques et fantasmées d'un Japon où la tradition ronge

insidieusement la quiétude du quotidien. Du lourd sur le plateau niveau guests, avec la présence hallucinée d'Atsushi Kaneko, et de l'info en veux-tu en voilà : fantômes et démons, frustrations adolescentes et croyances populaires, présentation pointue de la condition de samouraï, j'en oublie tant le contenu est dense. Et plaisant : entre les monstres qui rôdent et l'indicible qui se terre au cœur de chacun, l'angoisse est constante.

Ce sont Elsa Bordier au scénario et Sourya Sihachakr au dessin qui ouvrent le voyage avec Shiganai, et nous immergent d'entrée dans la culture nippone en adoptant la forme manga pour suivre les errances désespérées de Mei, jeune écolière mal dans sa peau au sein d'un petit groupe de camarades qui prennent plaisir à la déprécier, et qui retrouve le même manque d'affection au sein de sa famille :

harcèlement et mal-être

sont, au pays du soleil levant, les premières causes qui conduisent au suicide un pourcentage élevé de jeunes japonais. Ici, après l'apparition envoûtante d'un esprit au cœur du cimetière, c'est vers une toute autre issue que la petite héroïne nous emmène.

Tu nous déçois tellement Mei.

Autour de la violence des mineurs dans la société japonaise, le dessin de Sourya pose une ambiance de morosité douce et fait les portraits tendres et presque innocents pour mieux jouer l'impact sanglant, tranchant, de la séquence finale. L'épais dossier autour des esprits nippons qui suit vient parachever l'introduction déjà passionnante de ce numéro extrêmement dépaysant.

Tanguy Mandias enchaîne avec une courte nouvelle qui rappelle autant Gen d'Hiroshima que Le Tombeau des Lucioles : Un Dernier Été,

entre terreur et poésie,

transpose l'horreur de Nagasaki à l'imaginaire de deux enfants survivants dans un ville déserte qui n'ont là plus que le jeu pour affronter le vide soudain de leur nouvelle réalité. Longtemps ludique, la narration nous entraîne innocemment à leurs côtés avant de nous glacer d'effroi quand l'imagination des gamins se fatigue de l'évasion pour regarder la détresse au cœur.

Encore une forme très manga pour la courte intervention en noir et blanc de Thomas Rouzière autour des jeux particuliers d'un jeune écolier passionné par les scarabées. Les Enfants du Vent raconte la dévotion extrême du jeune garçon à son cheptel d'insectes voraces, avec les doses idéales de normalité et de fascination pour amener un final dérangeant, encore une fois symptomatique des

solitudes infantiles et perturbées

d'une jeunesse en manque de repères à l'âge d'une émancipation abandonnée.

Plaisir superbe au cœur de l'album avec l'intervention du mangaka Atsushi Kaneko qui met en cases The Man from Paris dans une sublime surimpression de monochromes secs et pointilleux, la descente aux enfers d'un tueur français en mission dans les bas-fond d'une grande ville mais qui, ne comprenant pas le japonais, se laisse naïvement manipuler jusqu'à s'y perdre dans un final complètement barré. Le style du maître est là, délié dans ce format un peu court pour lui laisser développer

les complexes implications socio-politiques derrière la forme,

et le plaisir est là pour celui qui connaît un peu le travail engagé de l'artiste.

Run et Guillaume Singelin gèrent de mains de maîtres la clôture du numéro avec Samuraï, après un long dossier aussi exhaustif que possible en quelques pages, autour des accessoires du guerrier et du bushido, le code d'honneur qui régit son comportement aussi bien au combat qu'au quotidien. Run pose un scénario simple et efficace sur le champ de bataille et hante les frayeurs et les doutes d'un samouraï couard de la présence du kitsune, un renard machiavélique et manipulateur. Mise à l'épreuve du combattant, morale et survie, les affres de la volonté qui vacille, la tension psychologique ne tient là, magnifiquement, que dans l'opposition entre la vanité teintée d'effroi et d'urgence et l'honneur révoqué qui n'offre que le seppuku comme issue. Entre le katana et le wakizashi, le lecteur se laisse inciser le cas de conscience au fil de la fuite.

Tu apprendras, Ryuko, que lorsque tu crois avoir gagné, tu as déjà

perdu.

Le dessin est superbe. Loin des gueules abîmées dont l'illustrateur use habituellement pour ses personnages. Guillaume Singelin surprend et impressionne avec

une narration inspirée en découpage d'estampes japonaises dynamique,

faisant la part belle au mouvement, un noir et blanc clairsemé de touches de couleurs superbes qui viennent affûter les ambiances avec art. Si le final paraît un peu attendu, la magnificence du dessin emporte là l'adhésion sans condition, avec un graphisme très stylisé et précis.

DoggyBags touche presque à sa fin, et ses auteurs sont bien décidés à partir en beauté.

Un numéro dense, intense, et dépaysant, tranché au katana pour nous immerger dans la culture nippone, ce volume douze de DoggyBags mérite assurément le décalage horaire et se place sans discussion dans le haut du panier de la collection. Jouant la forme autant que le fond, Run et ses acolytes s'éloignent des découpages et colorations comics habituels pour épouser la précision presque sage du manga où l'horreur, gore, sanglante, impitoyable, contraste alors au cœur d'atmosphères à l'apparence lisse et effacée :

le jeu exacerbé des paradoxes de la société japonaise

mis en lumière merveilleusement, avec la densité rare de dossiers bien plus poussés que dans les numéros précédents. Numéro aussi impressionnant que fascinant.