Un artiste plus grand que nature

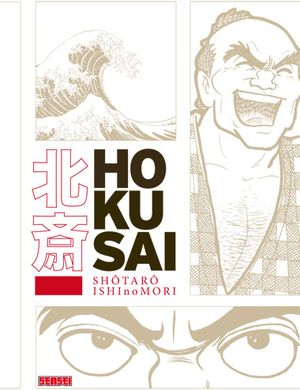

Hokusaï (1760-1849) est sans doute l’artiste japonais le plus renommé au monde. Sa Vague, extraite des Trente-six vues du Mont Fuji, est aussi connue que La Joconde. Les éditions Kana nous proposent sa biographie en un épais manga du maitre Ishinomori.

Ishinomori Shotarô, s’il demeure encore un peu méconnu en France, est au Japon presque l’égal de Tezuka. Tenant du manga éducatif, c’est en 1987 qu’il publie cette biographie de celui qui se qualifiait de "vieux fou de dessin". Rendant hommage à un titan de l’histoire de l’art, le mangaka accentue, dans une narration non-chronologique, les aspects héroïques et romanesques de sa vie. C’est sans surprises qu’émergent les contours familiers d’un artiste obstiné, sans concessions et dévoreur de femmes. Ces simplifications sont coutumières du genre et parfaitement adaptées au public visé. En ce sens ce manga de près de 600 pages réussit parfaitement sa mission pédagogique et distractive.

Ce qui frappe, vu d’ici (les historiens et critiques ont souvent cherché à mettre en lumière les emprunts d’Hokusaï à l’Art occidental), c’est qu’Ishinomori balaie ces questionnements pour ériger le vieux Maitre en monument national nippon. A l’instar du Mont Fuji, emblême d’une nature divinisée, Hokusaï apparait comme la quintessence du peuple japonais. Une séquence importante le montre dessinant en public sur une surface de plus de 200m2 à l’aide d’un pinceau gigantesque qu’il doit tenir à deux mains. Ces pages, (par ailleurs véridiques) insistent sur la similitude de ses mouvements avec ceux qu’il a pu observer chez les gens de la rue. Comme si l’artiste tirait littéralement sa force du Peuple.

Ainsi le manga n’oublie pas que si Hokusaï a su apprendre de la copie des autres, sa maitrise s’est surtout forgée par l’observation de la Nature mais aussi des Humains qui y vivent et des liens qui les y unissent.

Si le mangaka et le peintre ont en commun d’avoir réalisé des livres illustrés à destination d’un public populaire, et bien qu’Hokusaï fut l’inventeur du terme "Manga", Ishinomori n’oublie jamais les différences fondamentales entre ses récits destinés à une lecture rapide et des estampes qui furent conçues comme support à la méditation et célébration de la beauté. Ainsi, s’il parsème son récit de citations visuelles d’Hokusaï, jamais il ne cherche à en imiter les lignes et demeure fidèle aux canons d’efficacité et de lisibilité du manga. Cette modestie lui sera sûrement reprochée par nos esthètes, mais c’est précisément en elle que réside la force de cet hommage.

Vladimir Lecointre