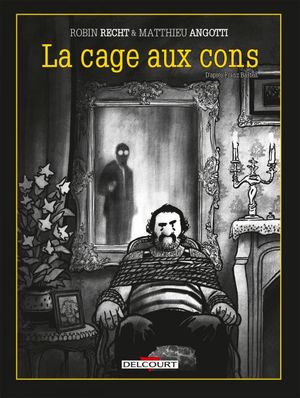

Dans La Cage aux cons, tout est une question d’illusions : celles que l’on se fait à soi-même, celles auxquelles on a recours pour mystifier les autres, celles qui nous apportent un semblant de (ré)confort. Matthieu Angotti et Robin Recht adaptent, dans une bande dessinée noire et souvent désopilante, le roman Le Jardin du Bossu, de Franz Bartelt.

La première planche de La Cage aux cons ne laisse pratiquement rien percevoir : une vue d’ensemble, un ciel nuageux, des bâtiments plongés dans l’obscurité, une grue et cette assertion cinglante, venue de loin : « J’ai vraiment choisi le plus con ! » La vignette suivante nous fait découvrir une modeste maison ouvrière sise au bout d’une ruelle pavée. C’est là-bas qu’une femme courroucée s’époumone : elle met son « gros naze » de copain à la porte en lui promettant un bannissement éternel s’il ne trouve pas de quoi mettre du beurre dans les épinards. Lui, l’argent, il n’en a cure : « Je suis basé sur l’idée de gauche. J’ai des principes, je suis un humaniste. » Il se souvient cependant qu’un gain au Loto lui avait jadis ouvert les portes d’un paradis charnel : « Elle a commis des exactions sur mon corps. Des choses qui la dégoûtaient d’habitude. » Il aime Karine, elle aime l’argent, ça suffit à le convaincre de se démener pour en dénicher.

Pour un type comme lui, tout salut passe par le bar du coin. Il s’y installe, prend un verre, allume une clope et ne tarde pas à trouver son « con ». Un mec passablement ivre, pris dans un élan mégalomaniaque, se vantant de son pognon « stocké bien gentiment dans le tiroir de [sa] salle à manger ». Pour notre héros, cela ne fait pas un pli : « Je n’ai qu’à m’approcher de lui, taxer le fric et partir en sifflotant, décontracté. » Le plan est parfait, c’est son exécution qui va partir à vau-l’eau. Alors qu’il fouille les meubles du « con », notre amoureux éconduit tombe sur un véritable pactole. Il songe immédiatement à Karine : « Avec tout c’pognon, je la vois déjà qui relève sa robe jusqu’au nombril. » Tout roule, à un détail près : Jacques, le « con », étrangement dégrisé, le tient en respect avec un revolver. Il a des cadavres plein le sous-sol, un suicidé à enterrer et une envie folle de faire de la petite frappe qui a essayé de le cambrioler son nouveau majordome. « D’un coup, je dégringole dans la chaîne alimentaire ! », se dit notre homme, « poète » et « idéaliste ». « On vole selon ses besoins. S’il avait eu besoin de trois ou quatre patates, Jean Valjean aurait volé trois ou quatre patates », tente-t-il d’expliquer à celui qui continue de le braquer sereinement.

Le gris du trait de Robin Recht, la grisaille de l’existence, la grivoiserie d’un souvenir, le grisant du bar, puis le grisou d’une prise d’otage inattendue. Voilà notre narrateur et antihéros prisonnier d’« un vrai bunker » et soumis aux diktats de celui qu’il continue pourtant de qualifier de « con ». Au début, on peut le comprendre, les rapports sont peu courtois. Jacques douche les espoirs de son nouveau domestique : « Pourquoi voulez-vous qu’ils s’intéressent à un type comme vous, un déclassé, un minable qui vit de petites combines ? » Mais les deux hommes sympathisent. Et notre cambrioleur du dimanche, caractérisé comme le beauf typique – singlet, poils broussailleux, chaussettes trouées, main dans le caleçon, fente des fesses fugacement visible –, ne reste pas insensible aux attentions répétées de son ravisseur. « Dès qu’on dit du bien de moi, j’ai tendance à le croire sur parole. Par une espèce de dérèglement de la modestie. » N’en jetez plus : « Il est con, Jacques, mais au fond je le sens brave type. Amical. Bienveillant. »

Le récit de Matthieu Angotti et Robin Recht est minutieusement soupesé. Tout y est : le rythme, les bons mots, les personnalités duales (c’est peu de le dire), le tréfonds de la nature humaine, le comique de répétition (sur « l’idée de gauche » ou le comportement de « couguar », par exemple), etc. Pour comprendre les réflexes de déni et la lâcheté du héros, il faut le voir s’imaginer en résistant héroïque tout en frottant frénétiquement un vieux tapis, accroupi, en sueur et affublé d’un bandana l’émasculant instantanément. Le « con » auquel il se croit longtemps intellectuellement supérieur le mène en réalité à la baguette : par expérience (il a maintenu en captivité et asservi des dizaines de personnes avant lui), il devine ses pensées et velléités avant même qu’il n’ait pu les exprimer. Difficile de planifier quoi que ce soit dans ces conditions.

La Cage aux cons comporte par ailleurs, en filigrane, une satire des classes sociales. Jacques, le kidnappeur-tueur en série, est le fils d’une speakerine ayant mal vécu son déclassement social. Au sujet de mai 1981 (élection de François Mitterrand), il sera notamment dit que « le pays était aux mains des égorgeurs rouges ». Le héros de Matthieu Angotti et Robin Recht confesse quant à lui avoir fièrement sillonné avec Karine les rayons d’un magasin jusqu’à sa fermeture, le tout pour montrer à tous qu’ils avaient un pouvoir d’achat suffisant pour s’offrir… un four à micro-ondes. Jacques, mû d’une ferveur quasi religieuse, se lance dans une logorrhée consumériste : « Le téléachat vous fait suivre jour après jour les progrès du monde. Mieux : c’est un monde enchanté ! La préfiguration du paradis ! Chaque jour, tout est neuf ! Vierge ! Tous les problèmes ont leur solution, il suffit d’acheter le produit ! » N’est-ce pas précisément ce que nous vendent le capitalisme et le solutionnisme technologique ?

Des dialogues à double sens, des personnages hauts en couleurs, un trait précis en osmose avec la tonalité du scénario, un humour à la Derf Backderf, mais aussi un retournement final mémorable : cet album a décidément de nombreux atouts à faire valoir.

Sur Le Mag du Ciné