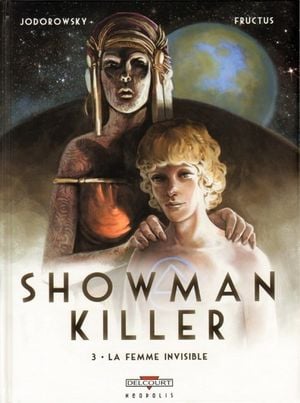

Le troisième tome de Showman Killer s’ouvre sur une pleine page de Nicolas Fructus, magnifique, et le lecteur s’immerge avec plaisir dans le dénouement de la trilogie. Combats intergalactiques, querelle intestines entre le choix du pouvoir ou de l’argent, entre avidité et salut universel, magie et diplomatie de comptoir, Alejandro Jodorowsky délaisse nettement les pistes narratives développée plus tôt dans le récit pour se satisfaire d’un maelstrom chaotique sans discours, et débarque le lecteur sans préavis à la faveur d’un happy end insatisfaisant.

Space opera d’action débridé aux morales douteuses,

où la femme du titre reste effectivement invisible, tout autant que la trame, Showman Killer s’achève sans inspiration, dans un cul-de-sac narratif frustrant qui nous ramène au cinéma de l’auteur : des films poétiques denses et improbables aux dénouements surprenants de platitude ou de hors sujet.

Le travail de Nicolas Fructus est à l’équilibre des deux premiers tomes :

de splendides paysages en pleines pages,

un certain sens du rythme pour raconter les combats et deux ou trois portraits magnifiques, mais aussi beaucoup d’imprécision dans la peinture, un choix de dynamique qui parfois nuit à la lecture de l’image. C’est agréable mais pas suffisamment pour relever l’intérêt d’un scénario qui se perd, par manque d’ambition, dans une impasse.

Si j’ai souvent plaisir à me laisser entraîner dans les univers d’Alejandro Jodorowsky, si j’ai apprécié la découverte du superbe et impressionnant travail de Nicolas Fructus malgré son inégalité générale, Showman Killer laisse une petite déception en bouche. Le rythme, tant graphique que narratif, entre ellipses improbables, motivations floues, visu d’ensemble inégal et chargé, n’est pas toujours des plus entraînants. Le premier tome était déjà bien trop proche des aventures du Métabaron pour s’impatienter de la suite, et ce dernier tome est trop indigeste, trop lourd d’une narration alambiquée tournée autour de la forme seulement, qui néglige ce qui devrait être la clé de l’histoire, pour passionner le lecteur, aussi friand de Jodo soit-il.

L’art de Fructus, tout en peinture, manque de précision et d’équilibre, tandis que le scénario de Jodorowsky sent le vite fait sauce self-remix : l’auteur a toujours été un showman charismatique, killer scénaristique malheureusement moins souvent.

Ici, derrière les obsessions,

le spectacle manque de propos.

Matthieu Marsan-Bacheré