Absolument rien à voir avec le premier tome insipide qui, après coup, peut être perçu comme un récit de rodage ou un brouillon. La Fièvre d'Urbicande est impressionnant à de nombreux niveaux. Esthétiquement d'abord - évidemment ! L'architecture Art-déco de la ville fait immanquablement penser aux films de Fritz Lang, et pas seulement à Métropolis, mais tout aussi bien aux Niebelungen. On pense aussi à l'imagerie soviétique des années 1920-30 ou à Germania avec ces gigantesques bâtiments aux arêtes particulièrement saillantes, ces austères statues froides et un brin menaçantes et ces longues perspectives sans fin, dans lesquelles les individus paraissent de simples fourmis. On pense forcément aussi à Kafka et même à l'inexplicable monolithe de 2001. Mais en réussi ! Car, et c'est là la grande réussite de cet album, c'est ce réseau sorti de nulle part qui est l'élément (l'être ?) le plus vivant de cette histoire.

Le cube mystérieux n'a pas d'explication*. Il apparaît pour disparaître presque aussitôt (à son échelle). Ce qui compte n'est pas de savoir ce qu'il est, ce qu'il représente ou d'où il vient. Ce qui importe, c'est la manière dont les humains réagissent à sa présence. Et les propositions des auteurs sont très intéressantes, suggérant de nombreuses pistes, sur lesquelles le lecteur se fera un plaisir de réfléchir.

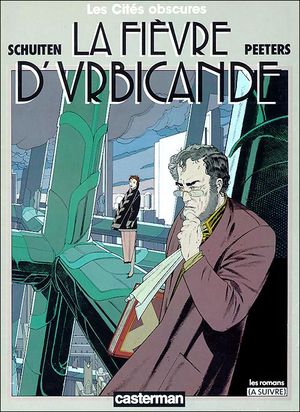

Le noir et blanc sert parfaitement le sujet et on ne peut que féliciter le choix de Schuiten de ne pas avoir créé l'album en couleur, surtout si cela avait dû être fait dans la même veine que celles que l'on trouve dans Les Murailles de Samaris. Seul bémol, la couverture ne rend absolument pas justice au contenu parce qu'elle est franchement moche.

*: On peut noter l'évident clin d’œil entre le Rubik's cube qui cartonne en ce début d'années 1980 et l'urbitecte qui baptise de son nom "le cube, non... Le réseau de Robick".