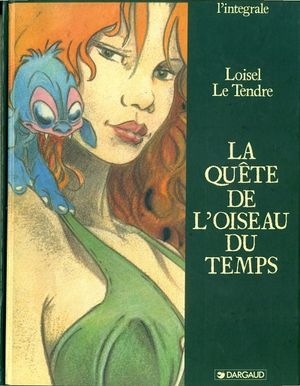

Il est rare, dans l’univers de la bande dessinée, de trouver une œuvre qui semble osciller avec autant d’audace entre la fable mythologique et le conte moderne, et pourtant La Quête de l’Oiseau du Temps s’y aventure. Ce récit, enraciné dans le monde imaginaire d’Akbar, où le sacré se mêle à la trivialité du quotidien, nous entraîne dans une épopée où le fragile équilibre entre le temps, la mémoire et le désir est mis à l’épreuve.

L’histoire est simple, presque archétypale : Ramor, le dieu maudit, menace de briser les chaînes de sa captivité mystique, et seule une incantation interminable peut prolonger son emprisonnement. Mais la sorcière Mara, consciente des limites du temps qui lui est imparti, délègue sa fille Pélisse et son ancien amant, le Chevalier Bragon, à la recherche de l’Oiseau du Temps, un artefact capable de suspendre l’éphémère et d’étirer l’instant. Ce prétexte narratif propulse les protagonistes dans une odyssée à travers des contrées dont la diversité visuelle n’a d’égale que la complexité symbolique.

Cependant, là où un Tolkien érigeait des mythologies solides ou un Lewis Carroll se vautrait dans l’absurde jubilatoire, cette œuvre semble danser sur le fil d’un équilibre précaire entre le sérieux et le satyrique. Le narrateur, personnage omniprésent, nous interpelle non pas comme un historien du mythe, mais comme un contemporain désinvolte. Il omet, détourne et laisse en suspens des explications essentielles, plongeant le lecteur dans une étrangeté familière où chaque détail suscite tour à tour émerveillement et frustration. L’univers d’Akbar, à première vue héroïque, révèle rapidement sa nature post-moderne : la magie y est réservée à une élite, et les héros se débattent moins avec des dragons qu’avec leurs propres doutes et contradictions.

Le véritable tour de force de cette bande dessinée réside moins dans son scénario que dans son esthétique, un art du non-dit graphique qui évoque autant qu’il dérobe. Les illustrations fourmillent de détails, mais ce foisonnement n’est jamais entièrement explicité, laissant le lecteur combler les silences de l’œuvre avec son propre imaginaire. Les personnages, bien qu’imparfaits et parfois stéréotypés – notamment les figures féminines aux charmes trop volontiers exposés – se révèlent attachants dans leur humanité maladroite.

Pourtant, une certaine amertume demeure. Les tomes s’enchaînent avec une irrégularité de ton et de structure qui laisse penser que l’œuvre s’est écrite en marche, que l’Oiseau du Temps n’était qu’un motif vaguement esquissé au départ, une excuse pour explorer un univers plutôt qu’une quête véritablement construite. Et lorsque la saga s’achève, c’est avec une précipitation qui trahit presque la lassitude de ses auteurs, eux-mêmes rattrapés par ce temps qu’ils cherchaient à suspendre.

Il y a dans cette conclusion, teintée de tragédie, une ironie poignante, mais également une forme d’abandon. Le destin d’un des héros, brisé moralement, aurait pu être évité, mais il semble sceller une leçon involontaire : que même dans les récits d’évasion, le poids du réel finit par nous rattraper.

Ainsi, La Quête de l’Oiseau du Temps est une œuvre à la fois fascinante et frustrante, un collage d’intentions où la richesse visuelle et la profondeur des protagonistes surpassent un scénario qui, parfois, semble n’être que l’ombre de lui-même. Comme une fresque inachevée, elle laisse au lecteur le soin de combler ses vides, d’interpréter ses silences. Peut-être est-ce là son véritable héritage, à mi-chemin entre l’utopie avortée et le triomphe des imperfections humaines.