Comme l’explique Xavier Dorison en préambule, le projet Long John Silver est né de l’envie de rendre hommage au personnage plutôt que proposer une suite à L’île au trésor. Se déroulant une vingtaine d’années en aval, la quadrilogie se concentre sur le personnage de Silver en essayant d’apporter quelques réponses aux questions que l’on aurait pu se poser en lisant L’île au trésor. Si le premier volume s’intéresse, avec réussite, au personnage de lady Vivian et pose les fondations de l’intrigue, les tomes suivants se focalisent sur Silver et ses satellites.

Dorison nous propose, comme à son habitude, des personnages fouillés, proposant plusieurs facettes, une narration envoûtante servie par des dialogues ciselés en adéquation avec la verve si particulière du XVIIIè siècle. Il se dégage une ambiance littéraire, les mots sont raffinés et la moindre joute verbale est une petite gourmandise. Dorison tient la barre sans changer de cap, chacun des tomes étant réservés à un élément distinct de l’ensemble. Si l’histoire peut sembler linéaire c’est pour mieux maîtriser un rythme qui ne fait jamais défaut, sauf peut-être dans le dernier volume où les aller-retours et les longs monologues effritent la patience du lecteur.

Si le premier livre se concentre sur la flamboyante Lady Vivian, personnage que l’on regrette de voir trop délaissé dans les pages qui suivront, le deuxième s’attarde sur la totalité de la traversée en navire. Huis clos où le courages de chacun se heurteront tel des gréements soumis à la tempête. Le troisième volume s’intéresse à l’exploration de la nouvelle terre inconnue, porteuse d’el dorado, et le final voit la confrontation de toutes les forces en présence.

L’intrigue est toujours surprenante car elle est portée par une pléiade de rôles ambigus, Silver et Vivian se partageant la vedette. Dorison ne cherche jamais la facilité, le larmoyant ou le grandiloquent. Le récit est sobre et expose, aux sels marins, les âmes, souvent torturées, de cette poignée de survivants. Silver, Vivian, le docteur... sont toujours crédibles dans leurs faiblesses, ce qui les rend attachants.

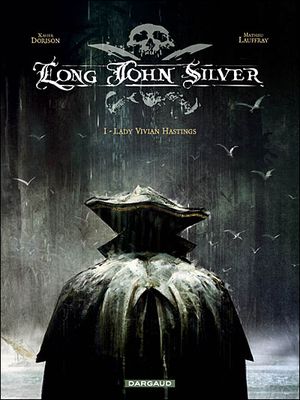

Côté dessin, Lauffray assure et propose des décors et paysages magnifiques. Moins à l’aise avec les visages, on a parfois du mal à les reconnaître suivant l’angle choisi. Les couleurs servent à merveille les cadrages et les perspectives, avec des verts maladifs ou profonds, des bleus dilués ou angoissants et des couleurs chaudes qui rappellent soit un foyer réconfortant soit l’Enfer. Autant à l’aise pour représenter un intérieur victorien, une mer déchaînée ou un ancien temple inca, Lauffray ne lasse jamais. Minutieux et inspiré, sont travail sur la matière inerte nous impose l’indulgence quant à ses errements sur les représentations faciales. N’est pas Jean Giraud qui veut.

On regrettera également un «méchant» générique aux motivations nébuleuses et un final qui manque de véritable climax. Quelques incohérences de scénario traînent ça et là mais elles permettent au rythme de ne jamais louvoyer et d’éviter une indigestion d’explications. Un cycle qui trônera sans honte aux côtés du Troisième testament, de W.E.S.T ou de Prophet.