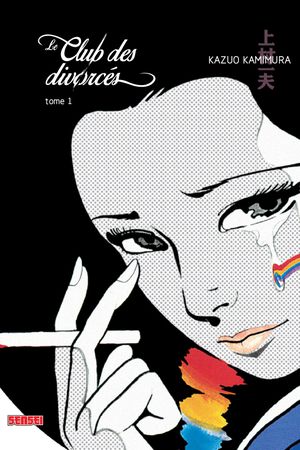

J’aime beaucoup ces maisons d’édition qui se sentent d’en rajouter, notamment ici avec la préface venue introduire une œuvre qui se suffit amplement à elle-même. Je ne doute pas de la pertinence des analyses de Karyn Nishimura-Poupée, correspondante à l’AFP et thuriféraire de Libération, mais je m’en dispense volontiers. Il n’est nul besoin d’établir le contexte historico-politique d’une œuvre – fut-elle aussi sérieuse que celle-ci – pour que l’on puisse en prendre connaissance. Le préambule éditorial du Club des Divorcés m’apparaissait très pédant pour ce qu’il avait à nous narrer… très français en somme. Je lui ai préféré la préface de Stéphane Beaujean pour le deuxième volume.

Les clubs d’hôtesse et les histoires d’amour, y’a un contexte dans lequel je peux trouver ça fascinant, et un autre qui se veut susceptible de m’arracher un soupir de consternation à chaque page qui passe. Sans doute suis-je un garçon aigri – c’est même certain – mais je ne pense pas que mon tempérament soit la seule variable en cause dès lors où il s’agit de se défier du Club des Divorcés. L’écriture est là, la mise en scène au sommet alors que l’orchestration des cases donne lieu à quelques épisodes reluisants par leur seule forme – au-delà du dessin j’entends – et pourtant, ça ne m’a pas touché. Pas tout de suite. À ce qu’on nous dispense ici le temps de deux volumes, j’y étais hermétique au dernier degré en leur reconnaissant leur portée réelle.

Ça a beau être bien écrit, ça a beau être bien dessiné, ça ne m’évoquait rien. Prendre de la hauteur sur ma lecture, porter un regard implacable sur l’œuvre nonobstant ce qu’elle me suggère, tout ça me permet de reconnaître qu’elle est digne d’une lecture et même de plusieurs. Et pourtant, j’ai rarement été touché. Peut-être par quelques déchirements devant la cruauté infantile d’Asako. D’autant que le manga, en dépit de son paneling très audacieux, notamment avec ses plans fixes successifs comme j’avais pu en voir ailleurs, nous frappe trop souvent comme un long roman à mesure que l’on se laisse assaillir par les encarts de narration venus obstruer ce qu’il y a à en voir.

Je suppose que l’œuvre est émouvante, à vrai dire, je le devine, car elle n’a strictement aucune emprise sur moi. On retrouve dans la narration un rien de légèreté un peu lourde, cette poésie qui ne dit pas son nom et qui, sous couvert d’une retenue enrobée d’une mélancolie palpable, nous offre un récit éthéré et parfois contemplatif dans une pudeur silencieuse, glacée et enivrante ; quelque chose qui ressemble à du Taniguchi dans les termes sans être toutefois comparable. Et pour cause, ce même Taniguchi, je l’appris plus tard, au même titre que Hitoshi Iwaaki, s’est trouvé être l’un des élèves du présent auteur. Avec Le Club des Divorcés, il y a parfois trop d’afféteries pour qu’on s’y laisse prendre. Je vous parle d’un récit poignant qui ne sera pourtant pas parvenu à me saisir ou même à m’égratigner du bout de la plume. Pas avant un certain temps du moins.

Ces femmes malheureuses, ces divorcées, j’ai tendance à porter un jugement moral sur elles. Parfaitement. Elles en ont des malheurs les pauvres chattes, et j’entends bien qu’elles n’en sont pas toutes responsables… mais je les tiens pour les prototypes d’une génération aux mœurs frivoles qui n’engendrera que la vacuité à terme. La scénographie est ainsi faite qu’un lecteur sain d’esprit ne cherchera jamais à apposer un quelconque jugement moral sur ces personnages qu’il observe se débattre calmement dans leurs malheurs… mais, sain d’esprit, je ne le suis pas tant que ça. Je donne d’ailleurs raison aux reproches de la mère de Yûko. Les conditions qui ont amené Asako à vivre chez sa grand-mère faute de pouvoir habiter chez sa mère ne sont pas les mêmes que dans Une Sacrée Mamie. L’inconséquence plus que les circonstances y ont la part belle. Mais tout ça est si bellement emballé qu’on ose trop le dire à voix haute. Du moins, pas avant que la fin n’advienne, lorsque quelques cris de rage nous viennent si naturellement aux lèvres.

Je ne peux pas reprocher à Kazuo Kamimura de trop les magnifier ses personnages, mais j’ai le sentiment qu’une forme de mansuétude plane sur son récit. C’est ça de placer une focale soignée sur un protagoniste : on se pique souvent d’empathie pour lui indépendamment de ce qu’il a de peu reluisant à faire valoir. Les traitements des personnages est d’une justesse et d’une justice incontestable, c’est mon regard biaisé de lecteur qui salit l’œuvre lorsque je la lis, je le sais, mais je ne peux rien y faire.

Kamimura se sera lui-même incorporé dans son manga pour y interpréter un client du Ginza. Un mouvement somme toute Hitchcockien. Ces apparitions fugaces seront l’occasion de mieux situer le personnage et son inspiration profonde. Comme le rapporte Stéphane Beaujean dans sa préface, Kazuo Kamimura aimait trop les femmes et l’alcool pour ne pas écrire à leur propos. Le Club des Divorcés n’est pas une œuvre documentée de loin, mais une recension de ce qu’il connaît, au point, je pense, de se transposer dans le personnage de Ken et dans tous les autres personnages masculins aussi. C’est sans doute pour ça que le rendu paraît si réel, qu’on n’y retrouve ni le misérabilisme d’usage, et encore moins un quelconque bonheur déplacé. Lui qui a été élevé par une mère seule et ses trois sœurs donnera à la femme le juste rôle qu’il estime lui revenir, coiffant aussi au poteau ces héros masculins qu’il abhorrait sans toutefois magnifier leur pendant ovarien. À lire ses œuvres, on mesure qu’une démarche assimilable au féminisme dans la fiction n’est pas toujours inepte alors que sa plume n’a jamais tracé un trait de travers dans ce qu’il avait à rapporter. Le Club des Divorcés est empli des expériences de son auteur, contribuant ainsi à lui donner sa contenance.

Je plains ce pauvre Ken-chan qui, en bien des occasions, aurait pu se rapprocher plus intimement de Yûko, pour être chaque fois interrompu par un événement intempestif et dormir sur sa béquille. Mais je le plaindrai plus encore pour d’autres raisons... Cette romance latente entre lui et Yûko qui n’en finit pas parce qu’elle ne prend pas la peine de commencer, c’en est parfois cliché. Ça reste une histoire d’amour infiniment préférable à tout ce que le répertoire Shôjo nous aura vomi sur la rétine.

Le drame a été narré ici comme il ne l’a jamais été nulle part. Une force subtile dans la scénographie fait que tout le tragique que comprend l’œuvre nous explose à la gueule sans un bruit. Le départ de Yoko ou le retour du « retraité » chez lui en sont les exemples les plus illustres. Mais on égalera difficilement la fin dans ce registre. C’est un sens du tragique où l’on vit encore, mais où on le regrette amèrement. Non, décidément, je m’étais trompé en disant que Kazuo Kamimura faisait preuve de mansuétude à l’égard de ses personnages. Car ceux-ci, en définitive, sont abominablement humains. Je ne les hais que d’autant mieux que je sais qu’ils existent.

Le Club des Divorcé, contrairement à ce que je croyais, se sera insidieusement saisi de moi. Quand enfin j’ai senti la poigne se nouer autour de ma gorge, il était trop tard. Moi qui pensais que je gâcherais ma lecture au simple prétexte d’être ce que je suis et de penser ce que je pense, je n’ai simplement pas pu passer à côté de l’œuvre même à force d’en détourner le regard. La justesse de l’injustice dont je fus témoin a visé là où il fallait. Et si Kamimura m’a transpercé d’un jet de plume, il ne vous loupera pas non plus.