Faut pas croire, il n’y a pas qu’en France que le progressisme, cette maladie du siècle précédent, dont les symptômes purulents n’en finissent pas de nous accabler, se sera propagée. Au Japon aussi. Ce peuple aussi a eu droit à sa crise d’adolescence, sa petite période de contestation estudiantine, sa libération des mœurs… son entrée de plein pied dans la décadence morale. C’est chose hypocrite que de cracher dans la soupe quand on s’en est déjà servi une louche. Cette période maudite (ça va, je me dévoile pas trop politiquement parlant ?), a tout de même eu quelques externalités positives. Un peu à la manière d’un cadavre qui, en pourrissant, fertilise au moins le sol sur lequel il se décompose. Un joli parterre de fleurs s’est étendu au lendemain de cette période. Go Nagai ayant probablement été l’égérie de la période. Les mœurs et le poids parfois accablant de la tradition, quand ils se relâchent, laissent place à une créativité débridée où le meilleur et le pire adviennent de concert.

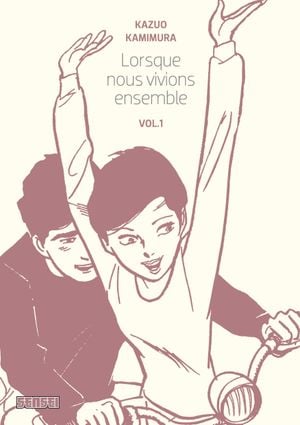

Le début de la décennie 1970 marquait la fin d'un temps béni par les diatribes dégénérés et baveuses de toutes les plus infâmes obédiences marxisantes qui furent (vous êtes sûrs que je me dévoile pas trop politiquement, hein ?). Le progressisme sociétal se faisait alors digérer par le monde qui l’avait précédé. De cet état de fait, personne n’en ressortait grandi. Le monde d’avant était pourri jusqu’à son ADN et l’éclat sociétal de la révolution estudiantine se liquéfiait pour disparaître. Et c’est durant cette étape de digestion, quand le monde d’avant et le monde d’après s’interpénètrent pour bientôt ne faire plus qu’un, que s’occasionne l’histoire de Lorsque Nous Vivions Ensemble.

Kazuo Kamimura est un des rares auteurs à avoir parfaitement compris son époque. Il faut une certaine acuité dans le regard et de la perspicacité plein la caboche pour vraiment savoir se faire le chroniqueur de son temps. Kamimura ne parlait que de ce qu’il connaissait. Et si Dieu ainsi que Marlboro ne lui ont prêté vie que durant quarante-cinq années, celui-ci avait mieux vécu que si le sort lui avait accordé un millénaire d’existence charnelle. Amateur de femmes, trop bon vivant au point d’en mourir, il était une âme lyrique que la postérité retînt comme « Le Peintre de l’Ère Showa », ère dans laquelle s’inscrit l’histoire de Lorsque Nous Vivions Ensemble. Tantôt poète et dessinateur, quand il n’était pas pilier de bar, il vivait son époque au point de l’incarner et savait mieux la relater que personne. Comme pour l’implacable Club des Divorcés, c’est sans bienveillance malvenue ni jugement aucun qu’il rapporte le changement sociétal qui s’opère au Japon en 1972. L’œuvre, ici, est finalement aussi lyrique qu’elle est sociologique. Lorsque Nous Vivions Ensemble n’est pas qu’une histoire d’amour houleuse, c’est la photographie en couleur d’une époque. Ou plutôt une peinture, celle du Peintre de l’Ère Showa.

Leur récit, à Jirô et Kyôko, sera abondamment soutenu par un texte narratif rapportant le moindre élément issu d’une introspection qui fore bien loin dans les tréfonds de leur esprit. Et leurs chroniques ne sont pas seulement de nature amoureuse. On voit encore les coupures d’électricité ou bien les problèmes d’approvisionnement en eau qui survenaient encore à cette époque dont le moindre détail donne le sentiment de nous y happer.

Cette histoire sera finalement davantage celle de Kyôko que de Jirô. Kazuo Kamimura connaît les femmes du fait de son parcours de jeunesse ; il les connaît si bien qu’il pourrait presque nous en écœurer. Certains pourraient voir dans la précision du portrait de Kyôko la marque d’un auteur féministe avant que le féminisme ne soit une blague, et l’on n’aurait peut-être pas tort. Il y a eu un féminisme qui justifiait, à certains égards, ses lettres de noblesse, et Kamimura lui faisait honneur. D’autre, devant cette même précision dans la psyché de Kyôko, ses tourments et ses injustices, pourraient penser avoir eu affaire à un regard misogyne tant celle-ci peut nous paraître aussi attrayante qu’odieuse en bien des circonstances. Le portrait qu’il dessine est ambiguë comme sait l’être une personnalité humaine : il est simplement vrai et authentique. On l’oublie trop souvent le goût de l’authentique quand on s’habitue à des personnages archétypiques que les mangas contemporains, Shônens comme Seinens, font pleuvoir à verse.

Le cadre du récit se veut à la fois introspectif et poétique. Une sorte de film d’auteur français dans les terme, mais en moins pompeux car bien mieux écrit. D’ailleurs, le découpage des planches, nous rappellera les plans d’un cinéaste de génie dont la focale est toujours orientée à propos pour en plus occasionner un rendu artistique vraiment satisfaisant pour ce qu’il a d’innovant.

Ce n’est pas parce que chaque chapitre chronique un autre jour que Lorsque Nous Vivions Ensemble est un manga « tranche de vie ». Chaque chapitre, étape par étape, est une pièce de puzzle qui, à mesure qu’on les assemble, nous donnera l’exact portrait que dépeignait alors Kamimura.

Le rendu est finalement plus souvent poétique qu’il ne cherche à narrer. N’étant pas un lyrique dans l’âme, j’ai souvent été imperméable à plume de l’auteur, mais beaucoup, je le sais, y céderont sans coup férir. Un récit à la fois aussi contemplatif et douloureux dans la douceur de faux jours heureux ne laisse que difficilement insensible. Moi-même, si j’avais eu un cœur, aurais succombé.

Les histoires dramatiques sont très belles, c’est entendu, mais en plus de toujours entourer le couple de Kyôko et Jirô, elles ont la fâcheuse tendance à pousser les limites de l’abject si loin – et si souvent – qu’on ressort dubitatif. Il y a tout de même deux histoires d’inceste et quatre morts rien que dans le premier volume. Kamimura, qui aime faire étalage de sa culture et des histoires qu’il a pu lire, se plaît à les ramener dans son œuvre d’une manière ou d’une autre. C’en est parfois déplacé. Je ne parle pas au niveau des mœurs – ça je m’en fous bien – mais de la crédibilité. Le couple des protagonistes a l’air d’agir comme un astre qui ne laisserait graviter autour de lui que les drames les plus infâmes. L’œuvre est lyrique, mais j’ai l’impression qu’elle n’est que lyrique.

Sans que ça n’ait mal vieilli, il faut vraiment avoir connu l’époque pour déceler tout ce que l’œuvre avait de révolutionnaire en 1972. Tous les drames sociétaux, ce prévisible avortement, tout ça est bien daté à une époque comme la nôtre qui succède aux germes dont nous fûmes ici les témoins le temps de trois épais volumes. C’était sans doute une belle histoire d’amour qu’on m’a conté là, au milieu du fatras de poésie et de drames en série qui advenaient sans discontinuer. J’y fus toutefois particulièrement hermétique dans la mesure où ni Jirô ni Kyôko ne me plaisaient le moins du monde et ce, bien qu’ils furent plus réalistes que jamais. Et puis il y a aussi ces truismes maquillés en poésie pour que le caractère artistique déguise leur médiocrité. Conclure – ou presque – par « Et si l’amour se termine toujours par les larmes, c’est certainement parce que l’amour lui-même est un réservoir à larmes »…. c’est une faute de goût de première bourre. Ou bien c’est moi qui ai décidément trop de cervelle pour avoir du cœur. Il faut en tout cas s’assouplir pour prendre le pli commandé par l’auteur à travers ses planches. Les plus rigides auront du mal à souscrire à l’injonction ; j’en fus.

P.S : J’invite mes abonnés à scruter la section commentaire de cette critique afin de me faire leurs recommandations de mangas s'ils en ont. J’y ai publié la liste toutes les œuvres dont la critique est déjà prête et en attente de parution afin que vous sachiez quelles œuvres ne pas me recommander. Si vous m’aviez déjà proposé une œuvre par le passé et qu'elle ne figure pas dans la liste, c’est parce que je ne suis pas parvenu à me la procurer.