Ce roman graphique a pas mal de qualités, entre autres de se situer à Lyon et de proposer un tour de la ville qui commence dans le quartier neuf de La Part Dieu (du côté de la gare TGV), avec des immeubles aux parois de verre et d’acier qui donnent un côté froid et inhumain, pour aller entre les bras du Rhône puis jusqu’à la basilique Notre-Dame de Fourvière à l’occasion de la procession rituelle du 8 décembre. Mais l’histoire nous emmène aussi dans la banlieue, du côté de Villeurbanne, pour une consultation chez un psy. Et puis, il vaut peut-être mieux savoir également que de longs chapitres sont situés en Afrique (Zambèze, Mozambique, Angola) dans des régions très agitées où les conflits amènent de nombreuses morts violentes et même des actes de barbarie. Des mentalités dénuées de tout scrupule se font jour, surtout que de puissants intérêts sont en jeu.

Le personnage central, un certain Morel (discrète référence à mon avis, à Romain Gary qui attribue ce nom à un insaisissable aventurier dans Les Racines du ciel) travaille comme fonctionnaire dans un centre de la Sécu, à Lyon. Il passe ses journées devant un écran d’ordinateur à traiter des feuilles de soin. Quoi de plus naturel que son esprit vagabonde ? L’architecture du quartier qu’il arpente tous les jours l’obsède : des lignes droites à l’infini. Visiblement perturbé, chez lui le soir, sur des images vidéo, il détaille les images d’inconnu(e)s se jetant du World Trade Center le 11 septembre 2001. Son intime conviction est qu’un jour, une femme finira par se défenestrer d’un immeuble du quartier où il travaille, pour s’écraser à ses pieds. Bien entendu, ceci n’est que le point de départ de sa chute à lui, Morel.

Du pressentiment à ce qui survient, les différences s’accumulent. Pourtant, tout se passe comme si Morel était mûr pour se laisse détruire (son travail, son environnement, sa solitude, son passé). Il suffira d’un échange de regards dans un café pour qu’il commence à dériver complètement, alors qu’il semble connaître parfaitement le cercle vicieux qui peut le mener d’un simple arrêt de travail pour dépression à l’asile (il s’en méfie). Autant dire, que le lecteur doit accepter une part de magie (de fantastique, question d’interprétation) qui arrive un peu sans crier gare. A partir de là, ce n’est pas que Morel qui part à la dérive, c’est tout le scénario qui nous emporte dans un univers encore bien plus dur que ce que le début laissait imaginer. Ce qu’Ivan Brun (dessin et scénario, ce dernier adapté d’une histoire de Tristan Perreton) fait très bien sentir, c’est l’absence de personnalité de Morel, qui correspond à la désespérante froideur des décors du quartier où il travaille. Personnage quasiment sans âme, robotisé comme on l’a rarement montré (boulot devant son écran d’ordi, écrans TV et encore ordi à la maison, en fait un petit appartement parfaitement anonyme lui aussi), Morel personnifie l’anonymat de nos sociétés occidentales. Cet anonymat, cette froideur dérivent à l’évidence de la géométrie fonctionnelle de l’architecture, quelque chose de conçu par l’esprit humain !

A l’absence d’âme des décors urbains correspond la totale absence d’états d’âme des individus que Morel croise. Par un concours de circonstances, et si on accepte le procédé narratif qui nous entraine du côté du fantastique, Morel découvre la vie d’un mercenaire en Afrique (Zambèze, Mozambique, Angola), où se livrent des combats sans merci qui entrainent des actions qui font froid dans le dos. Comme quoi, si l’esprit humain peut concevoir des architectures fonctionnelles sans s’inquiéter de l’ambiance qu’elles créeront (parce que leur aspect lisse et brillant séduit malgré tout), c’est peut-être tout simplement le reflet de la nature de son esprit. Sous la carapace de l’homme civilisé, des circonstances extrêmes permettent à sa vraie nature d’émerger (voir les horreurs commises par des gamins voulant se situer du côté de la force). Ce n’est que de la BD direz-vous…

Ce roman graphique est donc ambitieux par la diversité des sujets traités. En donnant beaucoup d’informations, il se donne les moyens de crédibiliser des situations franchement choquantes. Parmi les sujets traités : la sorcellerie des mages africains, la production de diamants dans certaines contrées d’Afrique qui entraine des trafics douteux et malsains aboutissant à Anvers, la plaque tournante où on assiste à l’essentiel des ventes (après taillage, polissage, montage, etc.), la prostitution avec divers réseaux qui trouvent des ramifications pratiques jusqu’en France, des conflits armés dans certaines régions d’Afrique avec pour enjeux certains intérêts stratégiques, la folie en lien avec l’architecture urbaine, mais aussi la déshumanisation des relations sociales et enfin l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise. A noter quand même que l’absence de scrupules ne caractérise pas une couche de nos sociétés plutôt qu’une autre.

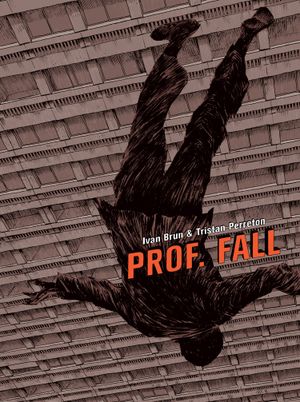

Résultat : un roman graphique complexe et audacieux, avec des dessins où l’architecture affiche son côté séduisant, et de nombreuses planches comportant 4 bandes, en noir et blanc, où ressort la dureté de notre époque. Les dessins annonçant les débuts de chapitres comprennent une couleur brune avec une agréable nuance cuivrée. Concrètement, j’ai beaucoup plus apprécié le dessin des décors que celui des personnages. Les traits des visages laissent un goût d’inachevé, peut-être volontaire mais qui me semble à signaler quand je reconnais difficilement Clint Eastwood représenté sur un écran TV.

D’autre part, je me suis régulièrement fait la réflexion au vu de la quantité de texte d’accompagnement, que la densité de l’histoire (du scénario) visait plutôt du côté du roman que de la BD. Mais non, finalement, les dessins apportent une autre dimension qu’un simple texte. Je pense qu’il faut prendre l’œuvre telle qu’elle se présente, avec ses qualités et ses défauts. Pour les qualités, outre la densité du scénario, il y a le télescopage de plusieurs univers peuplés de personnages très différents. Brun et Perreton prennent leur temps pour détailler de nombreuses relations ainsi qu’un incroyable enchainement de circonstances. Pour les défauts, la lecture passe par beaucoup de texte (et des informations difficiles à vérifier), car ici le dialogue dans les phylactères classiques ne suffit pas. Alors, même s’il faut du temps pour absorber les quelques 170 pages avec son incroyable enchainement de circonstances, Brun et Perreton offrent un roman graphique dans la pleine acceptation de l’expression. J’ajoute donc que le dessin ne recherche que rarement la séduction immédiate, ce qui correspond bien avec l’univers très noir dans lequel évoluent les personnages.