Alors non, d’emblée et d’ores et déjà je fais taire la rumeur : ce manga n’est pas ma biographie. Le titre est trompeur, j’entends, mais je n’ai aucune bille dans l’affaire. Et tant mieux d’ailleurs, parce que tout Scumbag Loser je puis être dans les termes, je ne le suis pas au point de vouloir être associé à une œuvre pareille.

C’est… c’est un équivalent de Les Fleurs du Mal – le manga, je précise – où la prétention lyrique de l’auteur aurait été troquée pour de la connerie pure dans ce qu’elle a d’immature et de crasse. Sans compter le bricolage narratif accompli au marteau sur une vis.

Les personnages avancés sont caricaturalement grotesques au milieu d’environs qui se veulent crédibles et réalistes. Ce seul contraste, déjà, détourne de la lecture. Les personnages sont improbables, la nature de leur relation inexistante dans la réalité et pourtant, ça voudrait nous faire croire que ça se passe dans le vrai monde, là où ce genre d’histoire pourrait arriver avec le petit sursaut fantastique qu’on y trouve.

Vous la connaissez, tous, la technique de « L’élève transféré en cours d’année ? ». Mais si, vous savez bien – vous ne savez que trop bien – je vous parle de ce procédé narratif fainéant qui introduit un personnage nouveau et crucial au beau milieu d’une année scolaire. Les feignasses – pardon « les auteurs » – y ont généralement recours dans les intrigues pour relancer un arc avec un nouvel antagoniste sorti des fagots. Mais là, on tutoie le diable tant tout cela aura poussé les strates de la paresse jusqu’à des limites difficilement atteignables même pour le plus incorrigible des branleurs. Premier chapitre – ça pose son homme – le protagoniste principal ment en soutenant qu’il a une copine, montrant la photo retouchée d’une très ancienne camarade d’école afin qu’elle paraisse plus vieille. Deux cases plus tard et sans ellipse aucune, voilà t-y pas qui arrive… cette exacte même nana dont il a montré la photo trois secondes auparavant dans l’intrigue. L’élève transférée la plus providentielle qui soit.

Ce n’est pas un manga humoristique, ça se veut une intrigue cohérente et sérieuse dans le principe.

Dans le principe...

Sans succession logique des événements, elle promet aussitôt qu’elle sortira avec ce répugnant personnage qui, lui, ne paraît pas être encore trop étonné de voir cette « copine » invoquée par la seule force de son mensonge. Pourtant, il sait que cette fille qui ne peut pas exister est en plus morte. Mais qu’à cela ne tienne – et c’est là où on raccorde les wagons avec Les Fleurs du Mal – ce personnage pervers, digne du « Gros Dégueulasse » de Reiser, se perd dans une relations sado-masochiste avec cette petite-amie inconnue tombée de nulle part si ce n’est de l’esprit indolent de leur auteur.

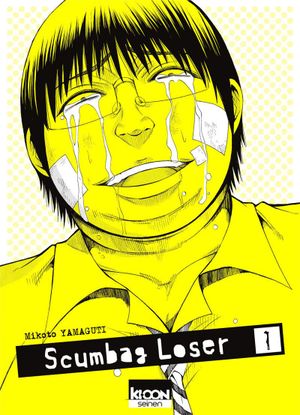

Et ça, c’est le premier chapitre. Bien sûr que Mikoto Yamaguchi voudra être perturbant pour accrocher ses vicieux de lecteurs. Alors, pour le plaisir de la valeur choc, il nous exposera du sale pour la finalité de ce faire, mais avec ce qu’il faut de subtilité dans le raconté pour que cela nous paraisse presque documenté, voire sophistiqué.

Non… ça n’est clairement pas un travail diligent sur les pervers ayant un fétichisme prononcé pour les odeurs corporelles. C’est rien qu’un déballage de dégueulasseries qui, parfois, tordent du cul pour ne pas trop qu’on les reconnaisse pour ce qu’elles sont. De là à suspecter que l’auteur lui-même ait opéré un transfert sur son personnage pour crédibiliser sa lubie aromatique, il y a un bond que je ne me risquerais pas à commettre. Néanmoins, l’idée, à vous comme à moi, nous restera en tête tout au long de la lecture. Ça ressemble quand même salement à un déballage de fantasme déluré sous couvert de fiction.

Ah, l’auteur serait Yamaguchi Mikoto, auteur de Tomodachi Game. Que ce soit du point de vue du dessin – ici quelconque bien qu’accomplissant le travail qu’on lui soumet – ou de quelque élément d’intrigue exposé sous mes yeux, je n’aurais sincèrement jamais pu le deviner. C’était son premier manga ; son galop d’essai. On accède à la postérité comme on peut et non comme on doit… je m’estimerais heureux si on le retenait plutôt pour ses œuvres récentes que pour ce que je lis ici.

Tu veux faire du choquant, Yamaguchi Mikoto ? Alors le meilleur moyen pour ce faire, c’est de ne pas chercher à faire du choquant. Un Hideo Yamamoto, avec Ichi the Killer ou Homunculus, ne s’est pas essayé à l’horreur humaine ; il l’a relatée telle quelle en y ajoutant une juste pincée de licence poétique. Une qui fut plus licencieuse que poétique, on s’entend. J’entends par là que Yamamoto n’a pas mimé l’atrocité, il l’a absorbée, l’a faite sienne en son esprit, puis l’a relatée minutieusement. Ichi the Killer, c’est violent, c’est terrible… mais ça n’est jamais gras et stupidement obscène bien que le déballage de sang et de sexe y soit indéniable.

Un Scumbag Loser se distingue d’un Ichi the Killer en terme de choc de la même manière qu’un Jump Scare tapageur et prévisible se distingue de la terreur lancinante d’un The Thing dans le registre de l’horreur. L’un est un effet stupide, facile, inefficace et m’as-tu-vu quand le deuxième se révèle comme un véritable travail de mise en scène et de tout ce qui s’y rapporte autour. Y’a pas de travail dans ce que je lis, rien qu’un tracé sale sur une page blanche sous couvert de faire répugnant à défaut d’être véritablement choquant et subversif. Oui, ce qui sépare un Hideo Yamamoto, ici pris comme référence dans le glauque, d’un Yamaguchi Mikoto, est décidément pareil à ce qui distingue l’érotisme allusif et maîtrisé d’un vulgaire porno.

Et puis, le deuxième chapitre fait virer la barre vers des eaux plus claires ; moins troubles. J’avais eu de l’instinct d’évoquer le registre de l’horreur, car ce sera vers là que nous bifurquerons. N’aurais-je pas comme sacerdoce stupide de me forcer à lire les œuvres pour les critiquer, que je me serais arrêté au seul premier chapitre que je me suis infligé.

Par le plus grand des hasards – il va falloir vous y faire, la narration n’est faite que de ça – le Gros Dégueulasse tombe, dans sa classe, sur une camarade qui, comme lui, a développé un fétichisme des odeurs au point, elle aussi, de reconnaître les gens en les reniflant. Devinez quoi… elle est mignonne et elle aime l’odeur de Murai.

On s’achemine vers, ça. Réellement.

Mais pas si réellement que ça, car l’auteur sait agiter les grosses ficelles scénaristiques dont on n’est que trop habitué pour nous les attacher autour du cou et les serrer. Une fois passé la craderie initiale, ça vous gagne progressivement, Scumbag Loser. Mais y’a du misérabilisme pour ternir ce qu’il y a de bon. Notamment sur la situation familiale de Murai. À chaque pas que l’auteur fait en avant, il en recule d’un autre, si bien qu’une œuvre qui avait finalement tout pour aller de l’avant restera immobile, le cul entre deux chaises.

Et puis, à partir du deuxième volume – le manga aurait gagné à n’en durer qu’un seul – on se perd dans un festival inconséquent. Murai est mort, mais il n’est pas mort et il a été gardé en vie parce que… parce que. Voilà pourquoi.

L’intrigue a commis de très lourds emprunts à Parasite ou encore au film The Faculty en y ajoutant une dose de n’importe quoi hystérique au format concentré avec un récit très franchement mal conçu sur le plan technique. Les envahisseurs usurpant les corps des « loosers » décident de créer un grand sabbat, un rassemblement de fans d’Idols qui réunissent toutes les caractéristiques des loosers et font pour eux un met de choix.

Outre leur voracité et le fait que leurs victimes changent brutalement de personnalité, la difformité du visage de ces monstres aurait dû, bien assez tôt, alerter les autorités. Leurs repas sont pour le moins salissant. Si l’auteur a effectivement lu Parasite, il ne l’a apparemment fait qu’en dilettante, n’empruntant qu’au gré de ses envies plutôt qu’à l’aune de la nécessité.

Comment des créatures capables de dévorer un homme d’un coup de mâchoire ont pu mettre autant de temps avant d’être repérées et pourquoi ont-elles été si lentes à se reproduire dès lors où elles furent suffisamment nombreuses ?

Pour la caution intellectuelle – ne riez pas – nous serons évidemment gratifiés d’une morale infecte : « il faut aimer ses enfants tels qu’ils sont, envers et contre tout ». À cette question qui n’en est pas une, la réponse est « non ». L’amour inconditionnel, héritage malheureux du christianisme, est une plaie qui fait le lit d’un pardon négligent. Si ces parents aimaient leurs enfants, ils auraient voulu qu’ils ne soient pas ces résidus de cas sociaux infâmes dont ils se trouvaient les spectateurs navrés au quotidien. Ce qui fut le cas ici.

Un mauvais fruit vient d’un mauvais arbre, l’éducation parentale est en cause et aurait dû être au centre de la thèse abordée ici ; mais l’amour filial aveugle n’est certainement pas la solution à ce problème que sont les « Scumbags Loosers ». Une baffe dans la gueule qui tombe à propos traduit davantage d’amour sincère qu’une accolade mièvre.

Scumbag Looser, il s’en serait fallu de peu pour que ce soit un bon manga. Les idées sont là, même si elles sont éparses et lourdement inspirées de Parasite au point où l’on ne voit plus que ça ; mais leur agencement aura très nettement péché au niveau de l’exécution. Murai ainsi que tous les autres personnages auraient gagné à être affinés dans leur écriture afin d’être plus crédibles. Or, chaque expression ou action portée par un protagoniste est ici guignolesque et caricaturale, entamant sévèrement la portée du récit et de ses effets scénographiques. L’ellipse du deuxième tome tombe mal, la suite s’achemine maladroitement et s’achève dans la débandade. Pourtant, avec ce qu’il fallait de minutie dans la plume et de patience dans l’écriture – car tout s’enchaîne trop vite pour qu’on y croit à partir du tome deux – ça aurait pu marquer. Seulement, tout ce qu’on lit est finalement grossier. De ses personnages mal écrits jusqu’à sa moraline naïve ou sa conclusion indécise, Scumbag Looser, malgré ses bonnes intuitions, se sera éconduit sur le sentier de son récit.

Et pourtant, ça aurait pu.