Les œuvres signées Kaneko Atsushi, mieux je m’y essaie, et moins je les supporte. Y’a pourtant ce que je demande, ce que je réclame désespérément à cor et à cri tout du long de mes suppliques maquillées en critiques. Un dessin typique, une atmosphère, un scénario dont on ne peut pas dire qu’il a été vu ailleurs… et pourtant, je m’en plains.

Ça vient peut-être de moi. Je n’exclue pas d’être un parfait casse-couille doublé d’un pisse-froid invétéré, il n’empêche que ça ne passe pas. Du Atsushi je m’étouffe avec. Ça tient moins de la haine ou du mépris que de l’allergie. Un auteur, c’en est un, mais pas un que j’apprécie ; aussi je pars du mauvais pied.

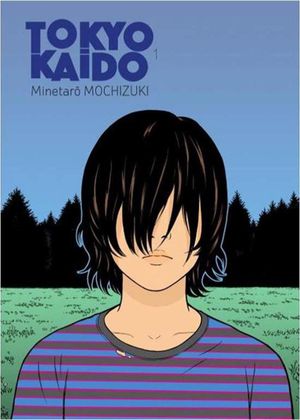

Comment ça c’est pas du Kaneko Atsushi que je lis ? Minetarô Mochizuki, vous dites ? J’avais bien aimé son Dragon Head – dans une certaine mesure – mais je croyais que…

Y’a clairement un truc dans le dessin qui fait qu’on confond facilement. À confirmer ou à infirmer, mais le crayonné est piégeux, la méprise se comprend.

Je n’ai donc, préalablement, aucune raison de me plaindre. Je le ferai tout de même, qu’on se rassure.

Je ne l’avais pas lu depuis long, mais je vois qu’il en est resté à ses premiers amours, rivé qu’il était aux expériences cérébrales. Celles-ci étant cependant acceptées dans un cadre légal, à travers l’étude de plusieurs cas de désordres neuronaux. J’admets qu’ils sont intriguant et que, l’approche perpétrée par l’auteur à travers ses protagonistes, mérite qu’on y attarde le regard et le restant.

D’autant que l’étude des désordres cérébraux est une thématique qui m’est chère. J’ai toujours été concerné par le sort de millions – je dis bien, de « millions » – d’individus qui, dans l’indifférence générale, souffrent de pathologie liées à une déficience cérébrale dommageable. Leur vie est un calvaire, car je vous parle d’individus si atteints qu’ils s’éprouvent délibérément à des mangas excrémentiels, entre autres œuvres « culturelles » toutes aussi abjectes, afin d’espérer en retirer de la satisfaction Aussi, je milite à mon échelle afin de les sortir de la torpeur psychique qui les accable et prêche afin d’établir un protocole d’euthanasie – thérapeutique et démocratique, attention – afin de les soulager de leurs tourments.

Ce petit glaviot jeté à l’envolée, on en revient au cœur de l’œuvre qui se complaît dans de longs silence et nous convie plus volontiers à la contemplation qu’aux explications. Le procédé a de quoi susciter habituellement chez moi quelques réactions de rejet, excepté que cet effort de mise en scène trouve ici un propos autre que la stricte afféterie.

Tokyo Kaido nous propose de nous essayer à des études de cas, froides et distantes – bien que pourtant intimistes – à la manière d’un entomologiste détaché, quoi que fasciné par son sujet d’étude. L’expérience, dont nous sommes presque autant participants que spectateurs, a de quoi dérouter sans chercher à choquer ; courtoisie d’un auteur qui a savamment brossé son travail de recherche. Monsieur Mochizuki, contrairement à d’autres, (MPD Psycho), ne plonge pas ses mains sales dans la cervelle sans qu’ils n’ait au moins pris la peine de savoir ce qu’il étudiait.

Bien que les dessins m’apparaissent proches de ceux d’Atsushi, il y a des chiées d’idées qui vous passent de case en case et qui rythment le récit dans un bal à la fois langoureux et frénétique. Scénographiquement parlant, sans même que ce soit comparable, le lyrisme, sincère celui-ci, évoque la prose dessinées d’un Taiyô Matsumoto, dans son propre registre cependant. Chacun attestera que pareille assertion ne s’écrit jamais à la légère, car il faut en avoir du talent dans la plume et dans le reste pour qu’on dise ça d’une de vos créations.

Les personnages sont plutôt attachants, n’en font jamais de trop malgré les conséquences de leurs dommages neuronaux qui, forcément, ne les rendent que plus intéressants. Scruter leur affliction au quotidien, tous mêlés les uns aux autres dans un huis-clos hospitalier, c’est aussi terrible à voir que satisfaisant à contempler, les chapitres défilent si vite sous vos yeux une fois que vous vous retrouvez plongés dans un tel cadre.

Dans cette histoire, le drame y est vrai, livré sans fioriture ni violon. Les échecs, les désillusions, l’abandon, tout ça, pour nous le restituer si bellement et donc, tristement, l’auteur ne l’a pas appris dans les livres. C’est si bien fait qu’on jurerait que le récit s’écrit de lui-même, mais il a dû en falloir de la minutie pour aboutir à un rendu aussi cohérent et crédible. Tour ça, encore une fois, avec les idées de mise en scène franchement originales et prenantes. Il n’y a pas deux pages qui se ressemblent le temps d’une lecture de Tokyo Kaido et tout ou presque y est prenant ; tumultueux et troublé au milieu du calme.

Il m’aura fallu le temps – et même un coup de pouce assez prononcé – pour glaner une autre source d’inspiration à l’œuvre. Y’a du Homunculus là-dedans. Et dire que pour m’en rendre compte, il aura fallu que je vois le docteur Tamaki s’habiller en femme comme avait pu le faire Ito, les deux ayant en plus en commun d’être médecins. Qui a aimé Tokyo Kaido voudra nécessairement s’essayer au chef d’œuvre de Yamamoto dont l’approche diffère radicalement.

Le premier manga de Hashi est un peu cryptique. Je lui présume un sens, mais ne le devine pas, même à l’issue de ma lecture. Ces longues séquences étaient pour moi des haltes malvenues dans un récit que j’étais si âpre à poursuivre. De vous à moi, je n’aime que peu ce qui est exclusivement sujet à l’interprétation du lecteur, estimant qu’un auteur doit avoir un propos défini, quand bien même celui-ci serait nébuleux. Le problème vient de moi, cependant.

C’était en tout une occasion pour monsieur Mochizuki d’en revenir par la bande, droit dans registre de l’horreur qu’on lui avait connu avec Dragon Head. Un sens de l’horreur qui, pas instants, semble pas mal inspiré de ce à quoi pourrait aboutir une histoire courte de Junji Ito.

Le deuxième manga avec le pingouin m’a bien plus enthousiasmé, avec son dénouement sentencieux et sévère.

Il y a des conclusions terribles à tirer de tout ce qui se dit dans ce manga. Pour que Hashi devienne une « bonne personne », il doit guérir afin de pouvoir à nouveau acquérir la capacité de mentir.

Qui me les casse avec ces mangas éthérés, où rien ne se dit, où rien ne se passe, supposés envoûtant, là où une poésie présomptive déborderait des planches, auraient tout à gagner à lire Tokyo Kaido. Le lyrisme, pour touche, doit s’embarrasser d’un propos. J’ai été accusé d’être « bandeur de scénario » pour ne pas avoir dit « amen » devant un de ces mangas lancinant et chiants – mais poétiques, attention – et monsieur Mochizuki m’est venu en renfort avec son œuvre pour me démontrer qu’il n’en était rien.

Si une œuvre veut toucher, elle doit d’abord s’embarrasser à viser. Tokyo Kaido a des choses à dire, et sait instiller une bien terrible douceur ; une beauté infâme, dans chaque case qui se porte à sa création. Le lyrisme n’est pas un vernis chargé de recouvrir une surface creuse, mais une épice qui révèle un plat consistant. Si le génie de la scénographie a pu ici frapper au cœur, c’est parce qu’il avait déjà touché la cervelle.

Une poésie doit avoir un sens pour que s’agencent justement les mots, et de sens, Tokyo Kaido en est gavé. Tel mérite ne saurait incomber aux poésies ans vers et sans propos qu’on déverse à perte d’encre et de mots.

Voilà une œuvre qui me suggère des passions ; et des vertueuses en plus. Tout ça, non pas par l’esbroufe et la mystification, mais par le sens et l’intérêt qu'elle inspire. C’est pas des bons sentiments qu’on trouve ici, mais des sentiments sincères qui s’expriment, quitte à heurter, comme peut le faire Hashi chaque fois qu’il parle. Il parle mal, parce qu’il parle vrai.

Et cette fin. Il y a tant à faire avec elle. J’ai tout eu et éprouvé, le temps de ma lecture de Tokyo Kaido, tout. De l’émotion, de la stimulation, de la satisfaction ; tout ça parce qu’un auteur avait quelque chose à dire et se payait en plus le culot de savoir l’écrire et le dessiner. Admirablement, au demeurant. Pas une case n’est à jeter, l’idée est là partout où le crayon chemine ; voilà une création. Et dire que je partais défaitiste en pensant à du Atsushi dont les dessins, en fin de compte n’avaient strictement rien à voir outre les contours très épais. Il faut avoir eu les yeux embués par sa lecture pour s’en laver les yeux.