À mesure que je me vautre dans les mangas, je me familiarise avec le milieu. Avec leur trame en tout cas. Juste de quoi pouvoir établir des parallèles ; percevoir quelques éléments que j’ai déjà vus ailleurs. Tokyo Revengers est la progéniture bâtarde d’un Bakuon Retto croisé Quartier Lointain. Avec, en sus, une amorce qui rappellera Gantz. Je ne pense pas me fourvoyer en établissant de pareilles médiations dès lors où, en manquant d’être écrasé par un train, le protagoniste s’incarne à nouveau à l’époque du collège pour revivre le temps béni où il fut Bôsôzoku.

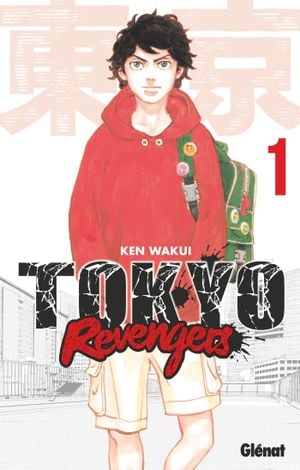

Tokyo Revengers a en revanche ce mérite sur Quartier Lointain qu’il exploite autrement mieux la ficelle du saut temporel dans le cadre de son intrigue. Quand Jirô Taniguchi n’avait recours à cet élément surnaturel que pour mieux donner sens à son lyrisme, Ken Wakui use le plein potentiel d’un concept aussi génial dans ce qu’il suppose. Michi, quand il incarne son « lui » du passé, a la possibilité de changer le cours des événements.

Ça reste foutrement mal branlé.

Là où je m’imaginais que Michi mettrait le temps à comprendre comment fonctionne son pouvoir, le chapitre deux nous enseigne avec indolence qu’il lui suffit d’une poignée de main avec Naoto pour que la magie s’opère. Il y a de la facilité dans la narration ; de la fainéantise qui conduit à prendre des raccourcis dans le récit afin de ne pas trop avoir à user la mine du crayon. De celui qui est mis à contribution pour écrire en tout cas.

Car pour ce qui concerne celui utilisé pour le dessin, je ne lui accorde un regard que par défaut. Relativement juvéniles, très épurés et sans caractère, dites-vous bien que même s’il est question de loubards à l’ancienne, vous ne retrouverez ni les gueules ni la prestance des protagonistes de Racaille Blues. C’est lisse et même très féminin dans les traits. Rarement un fourreau aura si mal été attribué à la lame qui lui sied ; le dessin ici, joue contre le propos de l’œuvre. Un œuvre qu’on ne lira pas avec ses esquisses, mais malgré son graphisme. Des compliments à faire au trait qu’on me présente, je n’en ai pas même un demi à formuler tant sa seule forme m’aura indisposé le temps de ma lecture. Et ça va en s’aggravant à mesure que pleuvent les chapitres.

Et malgré toutes les promesses de ce scénario, ou du moins ce qui tient à sa variable surnaturelle, l’exploitation du filon est laborieuse. On ne fera pas fortune d’une telle lecture. Le présupposé, finalement, n’aura pas été l’entame de l’œuvre, mais le prétexte de vaines agitations bruyantes dont il sera fait.

Les personnages sont lourds, anecdotiques même tant ils sont mal brossés ; les enjeux sont stériles bien que l’idée de l’enquête pour sauver Tachibana était franchement digne d’intérêt dans le principe. Mais dans le principe seulement. Les intentions, ici, ne sont hélas pas suivies des actes. À Michi, on lui a confié une mission, mais de celle-ci, il s’en détournera le temps d’accomplir une myriade de quêtes secondaires.

Ceux qui espéraient renouer avec un savoureux récit de Bôsôzokus à l’ancienne, puissant et authentique ; ou au moins un prétexte à l’humour, vous ne ferez bombance que de poncifs et de lieux-communs tout juste bons à vous faire rouler des yeux. Jirô Taniguchi, en ce qui le concerne, avait compris qu’exploiter un concept d’incarnation dans un « soi » du passé ne pouvait pas rester aussi frais le temps d’un volume que d’une dizaine. Tokyo Revengers dure beaucoup trop longtemps pour ce qu’il a à raconter. Il est baveux ce récit, parce qu’il radote et qu’il bégaye ; il narre bien mal son propos si bien que la discussion s’éternise. Or, avec des personnages mieux écrits, une intrigue approfondie, qui serait rendue plus mature par d’autres voies que la violence – ici ronflante – on aurait pu écrire beaucoup moins et beaucoup mieux. Mais l’antienne des Shônens en publication hebdomadaire a la vie dure, et c’est nous qui en crevons à la lecture. Tout est fait pour prolonger un scénario dont la date d’expiration a été outrancièrement ignorée. Il résulte que ce qu’on déguste moisit sur place ; mais il faut faire mine de ne pas le remarquer.

J’ai porté mes exigences à la hausse, mais quand on a lu Bakuon Retto, on ne se contente plus d’une vision aussi superficielle du Furyo. Rien n’est crédible quand on lit ici ce qu’on lit. C’est une fiction, on n’en doute pas ; on n’en doute pas car, ce qu’on porte à notre regard, on n’y croit simplement pas. Bakuon Retto aura été écrit par un ancien loubard qui chroniquait à demi-mot son passé ; on devine cependant ici que l’auteur fantasme le milieu de la délinquance qu’il n’a apparemment côtoyé de l’extérieur. Et de loin.

Tout n’est que pose, gloriole improbable et castagnes insipides. C’est un Shônen, oui, c’en est bien un. Et il faut accepter cet état de fait dans tout ce que l’acception suppose de ridicule.

Les drames, ici, n’en sont pas. Un regard froid – et même échaudé – remarquera que la narration, quand elle a un sentiment à véhiculer, tenter de le forcer dans le cœur de ses lecteurs. Or, quand on voit venir la manœuvre dans tout ce qu’elle a de grossière, ce qui se rapporte ici aux sentiments nous échappe. Cela nous échappe non pas parce que le lecteur l’esquive, mais parce que ça vise systématiquement à côté.

De grâce, qu’on dise à Ken Wakui que le milieu Bôsôzoku, ça n’était pas que l’affaire de bastons incessantes et endiablées ; qu’au-delà des apparences médiatiques, il y avait un fond. Mais l’auteur ne va jamais creuser plus loin, il s’en tient à la surface des choses et traîne les semelles dans la poussière. Très vite, on perd de vue l’essentiel pour ne se contenter que du superficiel. Malgré les allers-retours passé-présent, en dépit du fait que Takemichi mentionne les effets de son pouvoir à ses camarades d’alors, rien de concluant ne s’accomplit. Mickey est insupportable d’un bout à l’autre et cherche à faire dramatiser bêtement un récit qui ne demande pourtant qu’à tendre vers une forme de pudeur. Mais de la pudeur, dans un Shônen, c’est apparemment devenu antithétique avec les valeurs colportées par le genre. Des valeurs dont il émane une bien sordide pestilence.

Et ça se finit comment Tokyo Revengers ? À l’envolée, après du dramatisme de façade. Une conclusion sirupeuse nous attend au tournant pour nous faucher sans même un klaxon. Il n’empêche que le cataclysme, on pouvait le voir venir de loin. Finalement, tout se termine bien, avec des larmes et des sourires, et sans une idée intéressante à même d’être correctement maîtrisée jusqu’au terme du récit. Ce n’est pas tout d’avoir un postulat intéressant quand on se lance dans une rédaction, encore faut-il en maîtriser les tenants et en faire l’usage le plus judicieux qui soit. Les matériaux pour faire de Tokyo Revengers un manga intéressant, ils étaient tous là. Il eut fallu que le chef de chantier ait dans l’idée d’en faire quelque chose afin de construire un édifice qu’on eut pu espérer solide. Mais comprenez que cela aurait demandé des efforts, de la réflexions et même de la minutie. Non, vraiment, mieux valait s’abandonner à la fibre Shônen pour en rester aux poncifs et autres geignardises infécondes. C’est l’ère du temps qui veut ça. Et un lectorat décidément trop peu exigeant pour seulement oser caresser l’espoir d’un Shônen de qualité.