Alejandro Jodorowsky s’est toujours peint en mercenaire solitaire, relativement détaché face aux ravages de sociétés plus ou moins totalitaires. Showman Killer n’échappe pas aux obsessions de son auteur – Jodo est évidemment lui-même ce mercenaire transformiste – mais lui permettent d’assumer pleinement sa mégalomanie du spectacle, cette idée que plus l’effet est immense plus le lecteur est transporté. Avec toujours ces mêmes défauts de narration qui lui sont propres, le (parfois génial) scénariste prolixe propose

une énième version de ses classiques,

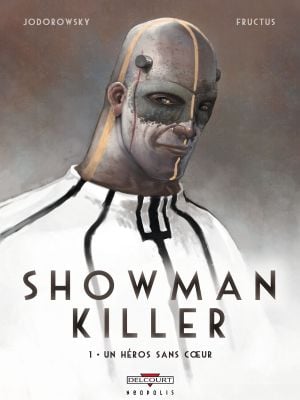

en collaboration avec Fructus, que je découvre ici.

Un prologue décousu sur un rythme effréné : les ellipses sautent neuf mois, quatre ans, vingt ans, sans que les personnages secondaires ne semblent prendre une ride dans

un univers graphique original

pour de la bande-dessinée puisqu’ici, tout est peint. Fructus travaille au pinceau, huile ou gouache, je ne saurais dire, ce qui nuit aux détails, notamment dans les plans larges mais qui lui permet d’offrir au lecteur, malgré quelques portraits trop vite jetés, de rares gros plans, extrêmement beaux, expressifs et empreints d’un certain réalisme. Il faut cependant s’y reprendre à deux fois, revenir sur la peinture, comme au musée, pour vraiment apprécier le travail impressionnant de l’artiste, et cela gêne parfois la fluidité de la lecture.

Très vite, l’histoire nous ramène aux obsessions d’Alejandro Jodorowsky et son personnage principal, le Showman Killer, se confond tout de suite avec le Métabaron de L’Incal et de La Caste des Métabarons, tant physiquement, crâne rasé, longiligne et solide, que dans ses capacités hors norme, sa solitude et sa résistance : mercenaire intouchable et intraitable, ennemi mortel attaché au seul goût de l’or, sa toute-puissance cache évidemment une faille encore inconnue, et c’est bien là que l’album trouve son intérêt pour tout adepte de Jodo, malgré

l’impression de lire encore une fois un récit déjà lu.

Il y a bien sûr tout de l’univers déjanté de l’auteur : de la science-fiction gore et spectaculaire lors d’un combat de gladiateurs dans d’immenses arènes, des monstres multiformes, ogres, cyclopes et mages, aliens reptiles et volatiles, un fond d’expérimentations scientifiques et de manipulations génétiques, et l’art de Fructus explore difficilement les détails pour ne s’attacher qu’au récit. En ce sens, certains plans d’ensemble, de charniers ou de bâtiments, certains montages alternés sur de courts moments, ou encore l’utilisation du sang, tête explosée à l’abstrait façon Dexter ou décor jaillissant de chaque case dans un long combat gore, tout ça participe d’un charme nouveau, oui, malheureusement pas totalement efficace, sur les histoires réinterprétées d’Alejandro Jodorowsky.

On trouve encore les inspirations incessantes de l’auteur dans la fuite de l’enfant impérial, qui nous ramène à la fuite d’une princesse de Star Wars dans l’épisode parodique de Mel Brooks, mais qui est ici assumée au cœur d’une narration dramatique. On retrouve enfin, et surtout, un questionnement récurrent autour de la paternité, et l’on revient aussi bien au cowboy d’El Topo qu’au Métabaron : le Showman Killer s’ouvre à l’inconnu des sentiments en sauvant un enfant.

« Je sens comme une chaleur, ici, dans la poitrine… serait-ce de la

tendresse ? »

Comme toujours chez Jodorowsky, le Héros Sans Cœur s’en découvre un.

Matthieu Marsan-Bacheré