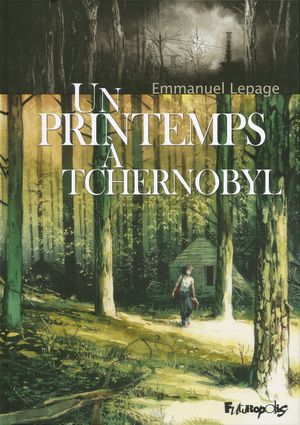

Dans Un printemps à Tchernobyl, Emmanuel Lepage raconte le même voyage qu’il avait relaté avec Gildas Chassebœuf dans les Fleurs de Tchernobyl : quelques semaines passées non loin de la zone entre autochtones et artistes bretons, une vingtaine d’années après le champignon. On y gagne en unité, forcément, puisqu’il n’y a qu’un seul auteur.

En revanche, c’est plutôt longuet. Le premier quart de l’album, notamment, s’il a la mérite de placer le voyage dans son contexte « associatif-caritatif » dont il présente les personnages, installe un rythme traînant dont Un printemps à Tchernobyl ne se débarrassera jamais. C’est le problème de la bande dessinée documentaire : la plupart du temps, comme les personnages y ont beaucoup de choses à expliquer (et que d’une manière générale la parole y tient un rôle majeur), la fidélité au réel exige de longs textes. La solution choisie par Emmanuel Lepage pour les faire passer (au sens où on fait passer un médicament dégueulasse) consiste à ne pas saturer les planches de phylactères, d’où ce long préambule. (Peut-être, pour conserver un rythme, fallait-il quand même surcharger chaque page de longs textes, façon Blake et Mortimer. Ou alors disséminer, dans ce préambule, quelques pages uniquement dévolues au texte.)

J’ai davantage apprécié l’évocation des rencontres entre les artistes – dont l’auteur – et les riverains de la zone – dont certains sont également artistes. Par ailleurs, visuellement, c’est efficace – notamment avec ces paysages qu’on aimerait appeler natures mortes – mais ça reste plan-plan. Il n’y a pas grand-chose de mémorable, si ce n’est une très belle planche (p. 136-137) dans laquelle un liquidateur pousse un landau dans la forêt.

Mais j’attends toujours un bouquin marquant sur Tchernobyl.