Habitué du documentaire, avec déjà quatre longs-métrages à son actif, Peter Kerekes, né le 3 avril 1973 en Slovaquie, gagne cette fois l’Ukraine, avant le confinement de 2020 et, à plus forte raison, avant la guerre qui s’y est sinistrement déclarée, et ne se détourne qu’à demi de son genre de prédilection, en entremêlant fiction et documentaire, au cœur de la prison pour femmes d’Odessa, évacuée depuis.

Un grand nombre d’entre de ces femmes, criminelles passionnelles, ayant puni de mort le mari, l’amant, ou la rivale, sont également mère d’un tout jeune enfant ; tantôt elles le portaient déjà lors de leur arrestation, tantôt elles eurent le loisir de le concevoir en prison, avec la complicité tacite de gardiens vénaux. Durant les trois premières années de l’enfant, elles sont autorisées à le voir, et même à l’allaiter plusieurs fois par jour, mais ce régime cesse au troisième anniversaire, où s’impose alors une seule alternative : soit l’enfant est confié à un membre de la famille, et le lien de sang est alors préservé, soit il est placé en orphelinat et, de ce fait, exposé à une adoption qui trancherait définitivement le lien originaire.

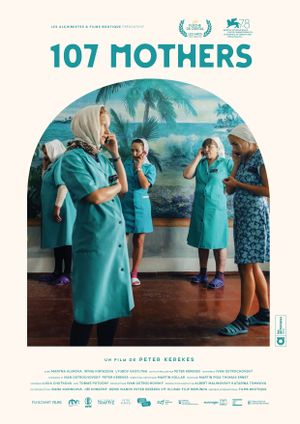

Très astucieusement, le réalisateur et co-scénariste, avec Ivan Ostrochovsky, qui est également co-producteur, noue une figure réelle, celle d’Iryna Kiryazeva - gardienne de son état, célibataire logée dans la prison et affectée aussi bien à la surveillance de la nurserie qu’à l’examen et à la censure des lettres destinées aux détenues - et une figure de fiction, celle de Lyesa, inspirée par une prisonnière bien réelle, à l’histoire singulière, mais incarnée par l’unique actrice professionnelle, Maryna Klimova, dans un rôle presque mutique, essentiellement fondé sur l’expressivité du visage et du corps. Autour de ces deux destins qui vont trouver le moyen de se porter secours mutuellement, gravitent les cent sept captives rencontrées et écoutées par le réalisateur, soit présentes à l’image et par le biais de leurs confidences, soit simplement inspiratrices de la structure d’ensemble et du mouvement à imprimer au scénario.

Malgré sa part d’écriture fictionnelle, le film se reçoit avec toute la crudité d’un documentaire à part entière, sans doute grâce aux visages des détenues, qui semblent livrer à travers leurs traits marqués les blessures de leur histoire. Devant ces faces pâlies, il est difficile de ne pas songer à l’impressionnante réalisation de Helma Sanders-Brahms, « Allemagne, mère blafarde » (1981), et au visage à demi paralysé par une hémiplégie d’Eva Mattes, qui symbolisait si douloureusement la partition de l’Allemagne. Les intérieurs de la prison, dans la caméra de Martin Kollar, apparaissent en des teintes désaturées qui disent une vie privée de saveur, tout en même temps que ces tons pastels semblent se rattacher avec une ironie triste au domaine de l’enfance. Mais souvent également, c’est la pénombre qui dévore ces espaces contraints, comme pour souligner la cruauté d’un sort qui conduit ces enfants à voir le jour au fond de l’obscur d’une prison.

Par ailleurs, la part documentaire donne naissance à certaines scènes assez miraculeuses, notamment celle de l’allaitement par les mères, lorsqu’aux cris des nourrissons et aux regards angoissés des mères succède brusquement un silence aussi complet que bienheureux, tout juste froissé par le bruit soyeux des suçotements. Et l’on sait gré au réalisateur et aux preneurs de son d’avoir ménagé ces îlots protégés au sein d’histoires si exposées, tout comme on se réjouit de sa relecture finale et autrement plus optimiste des fatals escaliers d’Odessa dans « Le Cuirassé Potemkine » (1926).