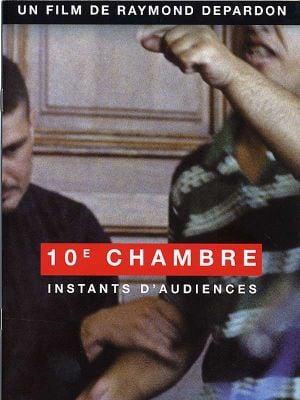

Le cinéma de Depardon se fonde sur une forme de modestie : se faire oublier pour mieux contempler.

Dans la 10e Chambre du Tribunal correctionnel de Paris, il a pu exceptionnellement poser ses caméras pour enregistrer les audiences les plus communes, de celles qu’on débite par dizaines à la journée, simples affaires de droit pénal bien loin des grandes affaires médiatiques. Il s’agit d’aller vite, toute en laissant la parole à chacun : un rappel des faits de la Présidente, une explication du prévenu, une réquisition de la Procureure et, s’il y a lieu, une plaidoirie de la défense. Le film sélectionne 12 affaires qui nous plongent dans l’ordinaire des effractions, de la vente de cannabis à la conduite en état d’ébriété en passant par le vol à la tire ou l’outrage à agent.

C’est le temps des bilans et des explications, ce moment d’après (même dans la particularité des comparutions immédiates) ou, généralement en pleine contrition, les accusés tentent de faire amende honorable, voire de négocier les peines prévues. Les plans sont fixes, toute mise en scène est bannie, Depardon reproduisant simplement les conditions de ces audiences qui sont publiques. Tout au plus avons-nous droit au visage plein cadre des prévenus, de leur nervosité, de la façon dont ils ravalent leur agacement ou s’interrogent sur la meilleure posture à offrir.

Au-delà d’un témoignage édifiant sur le rappel à la loi et les liens entre misère et criminalité (à la mesure de cette audience où le prévenu explique qu’il continuera à rouler sans permis pour son travail, et à défaut, ira vendre de la drogue ou voler des voitures), le film est une fascinante comédie judiciaire, dans laquelle chacun joue un rôle préétabli, le plus puissant étant forcément celui des accusés en position d’enfants pris les doigts dans le pot de confiture, et jouant avec plus ou moins de bon vouloir l’écoute disciplinée du ministère qui les rappelle à l’ordre. Et dans ces échanges, la dimension qui frappe le plus est celle du langage. Sa maitrise plus ou moins ébranlée par les accents, la syntaxe et le lexique, les bégaiements de ceux qui trahissent leur émotion face à un rouleau compresseur d’une juge qui recadre, récite, écoute et interprète, épaulée par la procureure avec laquelle elles accroissent la fracture sociale via des formules issues du droit, des citations en latin ou un vocabulaire volontaire désuet à force d’exactitude : cannabinoïde, toxicomaniaque, métropolitain… au risque évident de perdre celui qui est pourtant concerné au premier chef.

L’inégalité flagrante se trouve, dans un moment presque miraculeux, subitement redistribuée lorsque surgit à la barre un sociologue déterminé à assurer lui-même sa défense. Moment de vérité qui voit clairement la Présidente sortir de ses gonds, et se laisser aller à des sarcasmes qui dynamitent la neutralité qu’on attend d’elle, sans pour autant angéliser son interlocuteur qui joue d’une provocation qui traduit une envie presque immature d’en découdre. La joute secoue le ronronnement, divertit un temps, sans faire crever pour autant cette surface théâtrale où la seule question restante sera de savoir si les acteurs croient à leur rôle ou non. Certains, probablement ; les avocats, sûrement beaucoup moins, débitant avec une conviction fluctuante les exercices éculés de rhétorique (« vous voyez mon client comme un dealer, je vois un homme malade… ») qui ne trompent personne.

Arrêté comme il a commencé, sans les attendus délibérés délivrés pour les précédents, accentuant le suspens, le film s’assume comme un instantané d’une machine qui n’a pas fini de tourner et qui aura, un temps du moins, figé quelques destinées minuscules à un moment charnière de leur existence de citoyen.