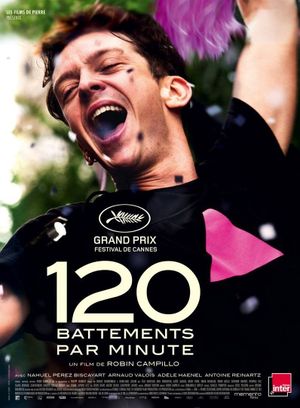

Deux films pour le prix d’un : le nouveau projet de Romain Campillo, fidèle acolyte de Cantet (il est au scénario de son beau prochain film, L’Atelier, présenté à Un certain regard), sort du bois un peu indé de son précédent opus, Eastern Boys, pour embrasser une ambition plus classique. L’homosexualité reste son sujet central, mais on l’aborde ici à l’aune d’une période historique déterminante, celle de l’épidémie du SIDA et de ses ravages dans les années 90.

La première facette du projet est donc celle de la reconstitution : une époque, une communauté, un combat, à travers les actions et coups d’éclat d’Act Up, et sa lutte contre la frilosité du gouvernement à traiter de la question pourtant urgente de la prévention auprès des toxicomanes, homosexuels et prostituées. Cette communauté de l’ombre toque à coups de masse contre les portes indifférentes d’une société aveugle, et se bat aussi pour avoir accès aux nouveaux protocoles de soin que l’industrie pharmaceutique lancée dans la course garde jalousement secrète.

Campillo s’attache ainsi restituer un esprit collectif : les réunions hebdomadaires, les débats sur la nature des actions mener, (le parallèle avec Une vie violente, sur le militantisme corse, est intéressant, tant on adopte la même tonalité documentaire) les désaccords, nombreux, et les coups de gueule. Les comédiens sont remarquables, l’authenticité indéniable et l’on retrouve cette direction d’acteurs qui réussit souvent à Cantet. Pour éviter de trop plomber ces échanges, le cinéaste les agrémente de flashbacks sur les actions elles-mêmes, notamment dans la séquence d’ouverture, assez séduisante variation sur Rashomon où chaque point de vue revisite une action et tente de la justifier.

Les questions soulevées sont intéressantes, les personnages illustrant toutes les facettes terribles de l’épidémie, dépassant la question d’une communauté sexuelle. Campillo a le grand mérite de ne pas faire dans le manichéisme, affichant au grand jour les désaccords et les rivalités, privilégiant l’immersion aux échanges avec les pouvoirs publics.

C’est sur la forme que le projet pèche un peu : le film, surtout dans ses deux premiers tiers, est un peu long, et aurait pu gagner en densité, surtout lorsqu’il s’égare (mais assez rarement, il faut le reconnaitre) dans des effets de style dispensables : poussières dans l’obscurité, (même si la séquence finale peut justifier un peu ce rapport à la cendre), clip abstrait sur le virus, Seine teinte en rouge, voire arrosage de plante ne sont pas du meilleur effet. De la même façon, la tendance à systématiquement recourir au ralenti pour signifier le lyrisme est un peu maladroite.

Reste le deuxième film, qui va à la fois fonctionner comme une petite rupture et lui redonner du souffle.

La question du couple, de la sexualité libre des protagonistes avait été longuement amenée, et sans fard. L’agonie de Sean et le soutien de son compagnon Nathan conduisent le récit vers sa dimension individuelle : après les combats collectifs avec du faux sang, place à la mort en face. Le pari est risqué, mais l’alchimie se révèle efficiente. Le folklore d’une communauté, les grandes sorties en réunion se voient ici décapés face à cette terrible vérité qu’est le rapport à un corps qui souffre et s’épuise. Campillo accède ainsi à de grandes scènes de cinéma intime, comme cette masturbation sur un lit d’hôpital, tous sauf misérabiliste, ou l’euthanasie débarrassée de tout pathos par la grâce courageuse d’ellipses narratives.

Paradoxalement, c’est là que se tient la grandeur du film : alors qu’il semble orchestré pour faire pleurer les foules, le récit, sur sa fin, évite tous les pièges de la solennité et d’un finale classique.

C’est le retour à la vie à travers un insolent regard caméra de Nathan qui semble reprendre celui du Monika de Bergman, et des gerbes de cendres dans un enterrement politique qui conteste avec vivacité la complaisance tragique. Il ne fallait pas moins de deux films en un pour faire triompher l’action sur l’inertie des cadavres.