Beaucoup de bruit pour rien

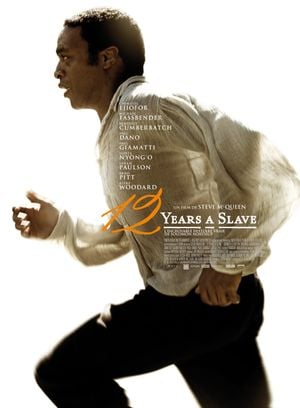

Non ce n’est pas de la pièce de théâtre de Shakespeare dont je vais parler ni même de l’adaptation cinématographique réalisée par Joss Whedon, mais c’est bel et bien la signification même de ce film. 9 nominations aux oscars, en bonne position dans la course contre American Bluff (10), Gravity (10), Dallas Buyers Club (6), Capitaine Phillips (6) ou encore Nebraska (6). Un nombre incalculable de films par an, seulement 9 qui sont nommés 5 fois ou plus, pour le triple qui sont tombés dans l’oublie, au hasard, Le Majordome.

Il est dit que chaque année, Hollywood lance des thèmes qui seront la source d’inspiration de la majorité des cinéastes dans l’année. Rumeur ou vérité ? L’année 2013 (et quelques mois en plus) montrent clairement la prédominance d’un thème, celui des conflits raciaux. 12 Years A Slave, Le Majordome, Mandela, Zulu, Django Unchained, Lincoln, autant dire que la compétition n’est pas uniquement rude pour les Oscars. Et c’est là qu’intervient un premier problème, aussi bon soit-il, sortir le dernier d’une longue liste traitant approximativement du même sujet peut dans un premier temps agacer le spectateur, mais surtout devra lui apporter un Nième point de vue de ce sujet. Et ce n’est pas tellement le cas de ce 12 Years A Slave qui ne propose en fin de compte rien de véritablement nouveau. Je vais prendre 2 exemples qu’on retrouve à plusieurs moments durant le film.

En premier lieu, on peut faire le lien avec Le Majordome, comme je le rabache depuis le début, pour la simple et bonne raison que les deux films suivent l’évolution d’un personnage sur une très longue période de sa vie. Pour une durée égale, Le Majordome va suivre le héros qui entrera au service de 5 Présidents différents et 12 Years A Slave suit le héros depuis le début de son esclavage jusqu’à son terme. Contrairement au premier, le film de Steve McQueen possède des problèmes de situation dans le temps. Il est très difficile de savoir combien d’années se sont écoulées à chaque fois qu’il change de maître, la seule indication temporelle que l’on connaît est le calvaire de Solomon qui dure 12 ans. Un autre détail assez troublant, c’est que le héros se fait kidnapper, mais à aucun moment l’histoire ne nous précise pourquoi lui spécifiquement ni même qui sont ses agresseurs. Au sujet de l’histoire elle-même, il y a plusieurs défauts, le premier étant qu’on n’en sait pas assez sur le héros avant qu’il se fasse kidnapper, on ne sait quasiment rien de lui ni de sa famille ou de son entourage, on ne sait rien non plus sur la situation politique et sociale de cette période (à l’exception de ce que l’Histoire nous a raconté, mais qui aurait été intéressante de nous rappeler). Ainsi, même avec la scène de torture, on ne se sent pas vraiment atteint par la difficulté de la situation dans laquelle il se trouve nouvellement, on a finalement trop peu d’empathie pour lui à ce moment du récit pour être atteint par sa situation.

L’autre point sur lequel on peut faire le lien avec Le Majordome, c’est le changement récurrent de ses supérieurs, dans l’un se sont les présidents, dans l’autre les esclavagistes et maîtres. Seulement là encore ça ne va pas. A chaque changement d’esclavagiste on remarque bel et bien une différence, au même titre qu’on en constatait une au changement de président, cependant, la différence n’est pas véritablement expliquée ni cohérente. J’entends par là que chaque esclavagiste à une manière à lui de traiter ses esclaves, mais soit la différence n’est pas significative pour justifier un changement, soit le lien entre les deux nous échappe et nous ne comprenons pas vraiment pourquoi il change. Par ailleurs, pour qu’il y ait un changement, il ne faut pas seulement que l’esclave l’ait subit, puisque l’on peut très bien décider de survoler une période moins intéressante au profit d’une autre, mais bien qu’il y ait une raison qui va influer le personnage principal ou le cours de son histoire. Par exemple, s’il passe au service de 3 maîtres différents et que l’un d’entre eux est le seul à le maltraiter, le scénariste peut choisir de s’attarder plus longuement sur celui-ci afin de faire passer un message particulier ou afin de développer un pan spécifique de la personnalité du héros. Ici cela semble assez confus. La plus grosse partie de son esclavage se déroule lorsqu’il est sous les ordres d’Edwin Epps. Non seulement cette partie de l’esclavage n’est pratiquement pas centrée sur le personnage de Solomon Northup mais de Patsey, mais en plus elle ne constitue pas de véritables changements psychologiques chez le héros qui possède ce caractère depuis le début, et ce même au sujet de sa « survie » qui commence lorsqu’il est sous les ordres de William Ford. De plus, pour un film qui cherche autant à se restreindre sur la vision du personnage principal, à l’image du fait que ce soit une adaptation d’une autobiographie, on s’étonne de ce soudain changement de traitement qui délaisse le traitement de vie de Solomon au profit à la fois de celui de Patsey et de Edwin, et plus particulièrement du lien entre les deux. La réalisation est cependant bien maîtrisée puisque l’on va suivre l’évolution de 4 personnages en même temps et les actes de chacun à l’encontre des 3 autres. Mais c’est à la fois en contradiction avec ce que le film cherche à nous dire et pas forcément plus intéressant que ce qu’il se serait passé chez les autres esclavagistes. En l’occurrence, traiter le conflit entre 2 négriers (William Ford et John Beats (Paul Dano)) à l’encontre d’un seul et même esclave récalcitrant, avait tous les ingrédients suffisants pour raconter une période très intéressante de sa vie et faire passer un message tout aussi important.

L’autre film auquel nous pouvons le comparer est Django Unchained. La différence se trouve simplement dans le fait que ce qui constitue la toile de fond du film de Tarantino, à savoir la relation entre Django et Broomhilda, constitue la partie essentielle du récit du film de Steve McQueen. Et non seulement le récit nous y fait penser, mais aussi des scènes précises qui ont exactement la même vocation, parfois au plan près. Que ce soit dans la torture infligée à la femme devant les yeux de l’être qui l’aime, ou que ce soit dans l’incapacité d’agir du héros, on retrouve quasiment le même schéma. Et le lien se fait d’autant plus que les deux parties dont je parle sont évidemment celle se déroulant dans la maison de Candie pour Django (ainsi que les quelques flashbacks) et celle se déroulant dans la maison d’Edwin Epps pour 12 Years A Slave, chacun des passages se déroulant chez un seul propriétaire négrier alors que nous avons connaissance de la présence de bien d’autres. Ce qu’arrive à nous faire comprendre Tarantino en un seul plan ou dans une scène très courte, Steve MacQueen met plusieurs minutes à le développer, et pour exactement le même résultat. De fait on a vraiment l’impression que ce dernier n’apporte aucune profondeur quant au sujet lui-même, l’esclavage est inhumain, oui, mais on le sait déjà.

Maintenant que les plus gros problèmes ont été évoqués, il faut maintenant expliquer pourquoi ils sont présents. Une chose est frappante, le casting. Celui-ci possède quelques grosses têtes et quelques têtes montantes, et finalement dans le lot, c’est probablement Chiwetel Ejiofor qui est l’acteur le moins connu et qui tient le rôle principal. Et voilà l’unique raison pour laquelle l’histoire est restée aussi longtemps centrée sur Edwin Epps, parce que Steve McQueen ne peut s’empêcher de diriger Michael Fassbender qui apparaît dans tous ses films. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose puisque Michael Fassbender joue bien et livre ici une performance plus que convaincante, mais le scénario ne prévoyait pas de donner autant d’importance à son personnage. Voilà pourquoi on se retrouve avec des acteurs très connus comme Brad Pitt ou Benedict Cumberbatch, ou des acteurs très talentueux comme Paul Dano ou Paul Giamatti, qui n’apparaissent que très peu de temps à l’écran, ou encore des acteurs talentueux à qui l’on ne donne pas beaucoup de chance de se démarquer comme Alfre Woodard, Sarah Paulson et surtout Michael K. Williams. Cette démarche donne le sentiment de résulter uniquement d’un désire d’appâter le spectateur avec un casting bien rempli pour dissimuler les imperfections du scénario. D’autant plus que la bande-annonce montre quasiment chaque acteur important, et par conséquent, chaque scène importante du film. La démarche marketing, la distribution du film et sa multi nomination aux Oscars prouvent qu’il n’a qu’une vocation commerciale. On a beaucoup critiqué Cartel de Ridley Scott d’avoir usé de cette supercherie (encore avec Michael Fassbender et Brad Pitt, étrange), même si son scénario était bien plus exécrable, mais McQueen agit pourtant exactement de la même manière et l’un est un film mort-né tandis que l’autre est neuf fois nominé aux oscars.

Pour terminer on peut noter que les plus gros défauts du film sont intrinsèquement liés au fait que c'est une adaptation d'un livre autobiographique, et que Steve McQueen en l'occurrence n'en est pas directement responsable. Au début je mentionnais le fait qu'il y avait un tas d'éléments dont nous ignorions le but et l'origine, ceci est très certainement directement tiré du livre pour rappeler que le héros lui-même ne savait pas ce qu'il se passait et n'avait connaissance de rien au sujet de la raison de son esclavagisme, pour peu qu'il y ait une raison logique. Seulement dans un livre, l'ignorance est plus acceptable car l'objectif n'est souvent pas le même, alors que dans un film, on s'attend à une prise de partie de la part du réalisateur/scénariste, et donc l'ignorance n'engendre pas les mêmes conséquences, et est souvent peu appréciable quand ce n'est pas suffisamment bien utilisé, ce qui est le cas ici. Mais par conséquent, la question que l'on est en droit de se poser est la suivante: Est-ce que tous les livres autobiographiques sont adaptables au cinéma? Et faut-il retranscrire purement et uniquement la pensée de l'auteur?

J'aimerais rester sur cette question sans y répondre pour que chacun se fasse son propre avis, mais j'ai envie d'être égoïste et d'y répondre tout de même. De mon point de vue, non. Nous ne sommes obligés de rien lorsqu'on adapte un livre au cinéma, pour la simple et bonne raison que si l'on devait se restreindre à l'unique pensée de son auteur, il n'y aurait pas d'intérêt à l'adapter. Et dans le cas d'une autobiographie, puisque modifier la pensée de l'auteur reviendrait à réfuter sa parole, on se contraint simplement à ne pas l'adapter. On peut ajouter aussi que toutes les biographies ne sont pas adaptables, et que ce n’est pas parce qu’une histoire nous émeut, qu’elle émouvra d’autres spectateurs. Pour que l’histoire soit émouvante pour tout le monde et particulièrement qu’elle soit intéressante au cinéma (rappelons que ça coûte plusieurs dizaines de millions de faire un film quand ça ne coûte quasiment rien d’éditer un livre), soit on apporte plus de véracité à son propos en faisant des recherches ou en rencontrant l'auteur et ses proches, soit on apporte sa propre vision à l’histoire car on désire mettre en exergue un thème principal dans son film. En l’occurrence, 12 Years A Slave est d’autant plus frustrant à ce niveau qu’à la fin nous avons droit à un carton explicatif de ce qu’il se passe pour Solomon Northup. Le problème c’est que les quelques lignes de la fin sont bien plus intéressantes que le reste du récit, mais constituant la partie post-esclavage, elle n’était pas intéressante pour le réalisateur. Dans ce cas, pourquoi les avoir rajoutées malgré tout ? Prendre le risque de frustrer quelques spectateurs comme moi alors que ça n’apporte rien au récit prouve que l’histoire de base n’était finalement peut-être pas adaptable. Finissons sur une note plus pessimiste en ajoutant simplement que toutes les histoires ne sont pas forcément bonnes initialement, tout le monde s’accorde à dire que Les 39 marches n’était pas un bon livre.