Première guerre mondiale, France. Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, sont allongés dans les herbes près d’un arbre contre lequel l’un est appuyé en somnolant, et tout est calme autour d’eux, comme une suspension, un sursis offert avant le cauchemar qui va suivre. Ce cauchemar, c’est une mission qui leur est confiée en pleine bataille de Passchendaele (ou troisième bataille d’Ypres) : traverser le territoire ennemi pour aller délivrer un message qui pourra stopper une attaque mortelle contre environ 1 600 soldats, parmi lesquels se trouve le frère de Blake. Pour ça, ils ont à peine 24 heures. Une course contre la montre (et contre la mort) s’engage alors, projetant de plein fouet les deux hommes dans les horreurs d’un conflit qui les dépasse.

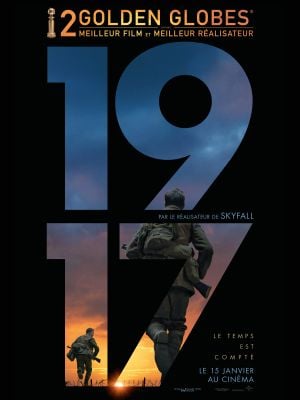

Sam Mendes, pour son retour à un cinéma enfin débarrassé des contraintes (et des attentes) d’un certain espion de Sa Majesté, revient au film de guerre (déjà abordé dans Jarhead) avec un genre de survival à la fois épique (le front comme si vous y étiez) et intime (sauver le frère). Puisant en partie dans les souvenirs de batailles de son grand-père (dont cette histoire d’un "messager qui avait un message à délivrer"), Mendes, entouré de ses éternels complices (Roger Deakins à la photographie et Thomas Newman à la musique), orchestre un grand spectacle opératique et fou dont on regrettera seulement le côté un rien binaire de l’intrigue alternant scènes de tension/action avec scènes de dialogues/transition.

Filmé en d’incroyables plans-séquences mis bout à bout pour donner un effet de proximité permanente, de continuité dans l’action (si l’on excepte le blackout d’un des personnages venant astucieusement "briser" la structure narrative mise en place) et de tension maximale (c’est comme si la première demi-heure cauchemardesque du Soldat Ryan se retrouvait étirée sur deux heures), 1917 (d)étonne et (sur)prend constamment. Certes, de telles prouesses techniques ont tendance à détourner de l’essentiel et, il faut bien l’avouer, on s’attache d’abord à comprendre comment certains plans, proprement sidérants, ont pu être tournés avant de s’attacher aux personnages.

Ce rapprochement (cette identification ?) avec Schofield et Blake s’opère finalement quand on s’y attend le moins (au un tiers du film environ) lors d’un événement bouleversant soudain le récit. C’est surtout la magnifique séquence nocturne dans les ruines d’un village en flammes (rappelant beaucoup, esthétiquement, le final de Skyfall) qui vient nous souffler, le film atteignant à cet instant une sorte de puissance émotionnelle (la rencontre avec la jeune fille) et d’onirisme éblouissant (ces fusées dans le ciel, ces ombres noires dans une nuit de feu) qui laisse sans voix alors qu’il s’évertuait, jusque-là, à coller au plus près du réel (tranchées boueuses, champs de bataille ravagés, campagnes et paysages désertés…).

Mendes a de plus l’intelligence de ne délivrer aucun message et de ne mettre en avant aucun héroïsme dans l’accomplissement de cette mission presque anecdotique parce que perdue dans l’universalité, dans le chaos retentissant d’une guerre et de milliers de vies sacrifiées. Non, aucun héroïsme, sinon la volonté de mener à bien (au mieux) cette mission, volonté que l’on remerciera, que l’on reconnaîtra à peine pour rapidement passer à autre chose (c’est qu’il y a des blessés à soigner, des tactiques à préparer, des batailles à mener…). Et puis Dean-Charles Chapman et George MacKay, qui n’arrête pas de nous surprendre depuis For those in peril, Pride et Captain Fantastic, donnent absolument tout ce qu’ils ont, les tripes comme les larmes comme la sueur comme le cœur, embarqués dans cette odyssée infernale qui se terminera là où elle a commencé, au pied d’un arbre sans plus de bruit ni de fureur.

Article sur SEUIL CRITIQUE(S)