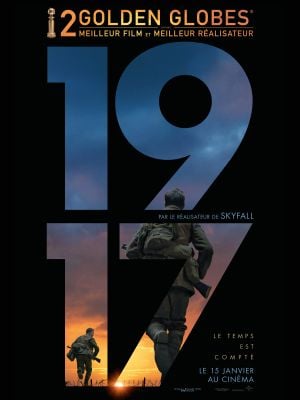

L'idée d'un film tourné intégralement en un seul plan séquence m'avait tout de suite séduit, mais je dois dire, ou plutôt écrire, que mon enthousiasme s'est transformé en furieuse mélancolie teintée d'amertume après avoir vu ce qui doit être qualifié de petit chef d'oeuvre du film de guerre. 1917 n'est pourtant pas un de ces films prétentieux qui, je dois le confesser, obtiennent d'habitude mes faveurs, mais se révèle être un long poème cinématographique qui, selon les magnifiques mots de Charles Baudelaire, fait de l'or avec de la boue. Ils sont rares les films de guerre qui réussissent à inspirer qu'autre chose qu'une malsaine exaltation jouissive, ou un peu plus qu'une complaisance pathétique dans le larmoyant. Plus rare encore sont les films de guerre qui arrivent à allier la plus sainte des horreurs avec la beauté. Pourtant, Sam Mendès réussit cet exploit digne de la grande poésie en déroulant devant les yeux du spectateur une fresque épique incroyablement esthétique et profondément mélancolique. Sans se complaire dans l'hystérie lacrymale, le film parvient à insuffler dans sa longue symphonie de mouvements ininterrompus de corps déchirés ou en passe de l'être des sentiments d'une rare intensité. Il y a quelque chose de magnifique dans ce qui est pourtant la reproduction horrifique d'un vaste et terrible charnier. Derrière cette simple et efficace histoire, Mendès réussit à toucher quelque chose d'enfoui dans notre mémoire, ce vague sentiment que nous avait inspiré le récit en noir et blanc de la Grande Guerre, plus que les autres récits épiques qui jalonnent notre civilisation : celle de respirer la Mort portée à incandescence. De la vivre si fort qu'elle s'exorcise dans de compulsifs élans de beauté. A l'instar de la Grande Peste qui accoucha d'un Monde Occidental tout fait de danses, de flagellations et de vanités, c'est dans la plus grande des guerres du Monde que s'est fondée une certaine manière de percevoir la Mort. Ce film en restera une parfaite démonstration.