Juste un instant, une ellipse temporelle. 1917 finit là où il a commencé, à l'ombre d'un arbre, la tête dans les hautes herbes. Les deux endroits sont presque les mêmes, et pour cause, ils ne sont distants que de quelques kilomètres seulement. Mais ces quelques kilomètres ne sont plus ni herbes folles, ni arbres élancés. Voilà qu'un torrent de sang et d'horreur sépare le paradis, où les hommes sont davantage six pieds sous terre que la tête dans les herbes dansantes.

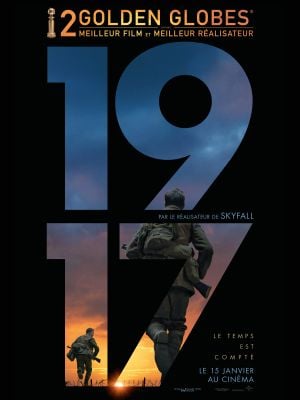

Au printemps 1917, deux jeunes soldats sont chargés de franchir la ligne de front et le no man's land afin d'apporter à un contingent de soldats une missive ordonnant l'annulation d'une attaque prévue le lendemain. L'objectif est d'empêcher la perte inutile de ces soldats, dans une offensive que l'état-major allemand attend depuis plusieurs semaines. Les péripéties s'enchaînent, presque sans répit, pour les deux hommes. Un enchaînement d'événements improbables, impossibles. C'est bien là que se joue l'enjeu du film. Immersif de bout en bout, conçu comme un long plan-séquence de deux heures - certains critiques ont comparé, à raison, le film à un jeu vidéo, 1917 est un condensé de ce qu'il était possible de vivre aux combats lors du premier conflit mondial. Peu importe que la vie y fut le plus souvent fait d'attentes, de pluie d'obus et de maladies. 1917 appartient à l'irréel, à un moment d'évasion, où le soldat se rêve de réaliser enfin ce pourquoi il croit qu'il a été mobilisé : briser le front, devenir un héros et surtout se réhabiliter, redevenir quelqu'un, retrouver sa personnalité. 1917 est une expérience. C'est un rêve pourtant si réel, qui laisse croire à un échappatoire proche, où seul le vent sifflant dans les hautes herbes se ferait entendre. Entre ces deux prairies si verdoyantes, reste l'enfer ; les vaches sont mortes, les arbres sont coupés, la ville est hostile, les rats des traîtres. L'ennemi n'y est pas tendre non plus ; la guerre a tout absorbé sur son passage. Comme pour un jeu vidéo, 1917 est avant tout une expérience de la guerre. L'horreur est partout, le temps n'est pas aux sentiments, à la réflexion. La ville en ruine et en feu, magnifiquement mise en musique par Alfred Newman, résonne comme l'Explosion de Georg Grosz, avec éclat et fracas, peur et terreur. Le film allie la force visuelle d'une œuvre d'art à la force cinématographique du plan-séquence.

Tout est réaliste, la reconstitution, que se soit des tranchées (anglaises et allemandes), du no man's land ou bien de la ville en ruine, est fidèle à ce que pouvait voir les soldats mobilisés il y a plus de cent ans - en dehors de la rivière, ou plutôt du torrent, complétement fantaisiste. On s'y croirait, on se prend au jeu. Pourtant, le spectateur reste prisonnier de l'image, de ce jeu dangereux. Comme le soldat ne vit pas cette guerre, on lui impose.

Si Sam Mendes n'est pas "innovant" dans le choix de faire un plan-séquence - rappelons-nous The Revenant il y a de cela quelques années, la maîtrise technique et la justesse de ce choix font de 1917 une grande réussite de ce début d'année. Loin de dénaturer l'objectif premier du plan-séquence. Que dire aussi de la performance d'acteurs de George MacKay et de Dean-Charles Chapman, portant magnifiquement le rôle des deux soldats entraînés malgré eux dans cette mission de sauvetage. Immersif, entraînant, 1917 est une expérience cinématographique de haute volée.