Dans la ville arabe d’Agrabah, un jeune voleur, Aladdin, survit tant bien que mal du fruit de ses rapines. Mais l’innocence de son cœur le fait rechercher par l’infâme vizir Jafar, qui a besoin de lui pour aller chercher le trésor qu’il convoite tant, caché dans une caverne ouverte uniquement à ceux qui ont le cœur pur…

Tout juste sortis du succès encore frais de La Petite Sirène, les animateurs John Musker et Ron Clements, nouveaux visages de Disney pour les trois décennies à venir, reprennent du service dans cette libre adaptation d’un récit des Mille et une nuits, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils se sont donnés les moyens de réussir. En effet, bien plus qu’une Petite Sirène encore timide, et même davantage que le pourtant déjà magnifique La Belle et la bête, Aladdin est une splendeur de tous les instants. Gommant toutes les légères imperfections qui subsistaient dans les films précédents, le film de Musker et Clements nous prouve cette fois-ci totalement que l’informatisation de certaines étapes de l’animation du film n’entache en rien la beauté visuelle de l’ensemble. Si la caverne magique en synthèse a tout de même pris un léger coup de vieux, les décors donnent au film toute son ampleur par leur magnificence, tandis que le design des personnages s’intègre parfaitement à ceux-ci, en faisant cette fois totalement oublier la nostalgie des crayonnés que l’on était susceptible de ressentir devant les dernières œuvres du studio.

Là où, en revanche, la comparaison avec La Belle et la bête se fait au détriment d’Aladdin, c’est au niveau des personnages. En effet, lorsqu’on sort du film de Wise et Trousdale, aux personnages d’une étonnante maturité, on retombe de haut en découvrant des personnages trop unilatéraux. La plus grande victime en est la princesse Jasmine, sans nul doute une des princesses les plus niaises de Disney. On n’en voudra pas aux réalisateurs de ne baser la relation entre Aladdin et Jasmine sur le seul critère de la beauté physique (là où, justement, l’apparence de la bête empêchait cette facilité dans La Belle et la bête), puisque c’est le cas dans presque tous les contes de fées depuis Blanche-Neige, mais c’est tout de même un peu faible de faire de Jasmine une femme capable de tomber amoureuse d’un homme uniquement pour… son tapis volant ! Ce qui ne serait peut-être pas grand-chose si, par malheur, les réalisateurs n’avaient voulu en faire une sorte de féministe avant l’heure, rebelle et réclamant une liberté totale (alors même que son statut l’empêche d’acquérir cette dernière, un point qu’il aurait pu être intéressant de développer), transformant son discours en plaidoirie contre le mariage arrangé dont le principal défaut est d’arriver quelques siècles trop tard... De même, le personnage d’Aladdin, heureusement beaucoup moins niais, n’explore pas assez la tension qui existe entre son indéniable bonté et son statut forcé de voleur à l'étalage.

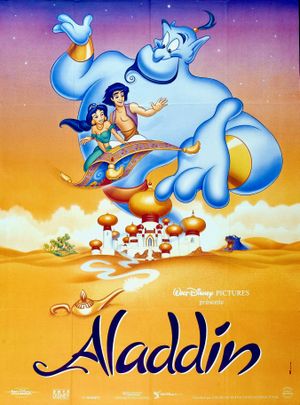

Dès lors, la principale force du film réside dans son humour, réussissant à proposer un éventail incroyablement large à ce niveau, du délicieux tapis volant et son impayable gestuelle savamment étudiée à l’incontournable personnage du Génie qui, avec le temps, est devenu la plus grande icône du film. Il faut dire que ce dernier incarne l’exemple typique de l’humour aussi lourd que drôle, et même si l’on regrette l’outrance comique dont ses interminables loghorrées sont de parfaites représentantes, il est proprement impossible de ne pas craquer à chacune de ses interventions, tant celles-ci mêlent l’art de l’inattendu et de l’inventivité à son sommet.

Il faut en outre reconnaître au scénario, co-écrit par Musker, Clements, Ted Elliott et Terry Rossio (qui signeront plus tard le scénario d’une des plus grandes sagas cinématographiques, Pirates des Caraïbes), une véritable intelligence, sachant donner à chacun des personnages un vrai rôle dans l’histoire, sans en privilégier un en particulier par rapport aux autres.

Mais bien sûr, un Disney ne serait pas tout-à-fait complet sans ses chansons, et celles d’Aladdin ne sont pas en reste, la notoriété qu’elles ont connue par la suite étant à la mesure de leur réussite. De l’envoûtante Nuits d’Arabie à l’éclatante Prince Ali en passant par la romantique Ce rêve bleu, les chansons parviennent à ne jamais ralentir le rythme global du récit, tout en étant suffisamment dosée pour ne pas frôler l’overdose. Une belle alchimie qui nous rappelle qu’avec Aladdin, les studios Disney étaient au cœur de leur Second Âge d’or, et qu'ils étaient loin d'avoir offert au public toutes leurs pépites...