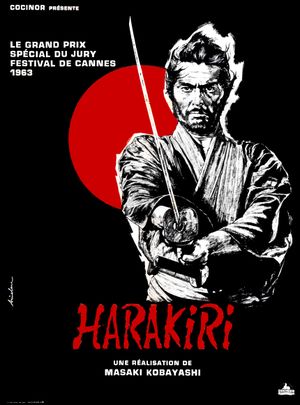

Partition visuelle orchestrée sur le principe du crescendo, Harakiri distribue sa virtuosité formelle, narrative et émotionnelle avec une maitrise à couper le souffle.

[Critique contenant des spoilers]

Les préliminaires instaurent avec autorité la structure figée du code avec lequel compose l’élite guerrière japonaise. Surcadrée, l’image accorde une place prépondérante à l’architecture, aux intérieurs orthonormés dans des plans d’ensemble le plus souvent fixes, aussi sublimes que carcéraux. Ce décor sera celui du récit encadrant, organisé en deux temps : d’abord celui du face-à-face entre Tsugumo et l’intendant, qui lui racontera le suicide de son prédécesseur, puis le récit collectif du prétendant au harakiri, dans la cour face à tous les samouraïs. Figé, protocolaire, l’alignement des auditeurs assis et ordonné, vu sous tous les angles, instaure une tension et un contraste saisissant avec la teneur du récit encadré.

Mais avant de nous éclairer sur les motivations suicidaires du ronin, Kobayashi prend soin, avec un souci presque documentaire, d’établir la valeur du rituel qu’est le harakiri. La machine du code est imparable : en ces temps de paix où les samouraïs n’ont plus de maitres et meurent de faim, ils peuvent demander cette cérémonie. D’aucuns prétendent qu’ils le font pour qu’on leur donne l’aumône, ou qu’on les engage pour récompenser leur bravoure. Dans le clan de Ii, la réponse est simple : se suicider est effectivement un acte de bravoure qui force l’admiration et pourrait entrainer l’intégration du ronin au clan… à ceci près qu’on en meurt.

C’est donc « au seuil de l’éternité » que Tsugumo va prendre la parole. Les retours fréquents au récit encadrant, l’approfondissement des souvenirs et le nouvel éclairage qu’ils apportent au présent font évidemment penser à Rashomon ; le geste décisif, sans cesse différé, et ce grâce au code qui impose qu’on écoute le candidat au suicide, permet une composition kaléidoscopique d’un univers qui va progressivement se scinder entre l’intime pathétique et le collectif déshumanisé. Ainsi, le premier récit par l’intendant, souhaitant décourager Tsugumo en insistant sur l’horreur du précédent seppuku, prend une valeur nouvelle lorsqu’on apprend que la victime était son gendre, et que le délai qu’il demandait était davantage de l’altruisme que de la lâcheté. De la même façon, la demande d’assistants prétendument malades, mais en réalité humiliés d’avoir perdu leur chignon en combat singulier avec Tsugumo ménage une révélation qui sape la crédibilité du clan.

La lenteur et la dilatation du temps permettent ainsi l’instauration d’une tension phénoménale. Au protocole de l’écoute ordonnée du clan s’oppose, dans le récit de Tsugumo, les corps allongés qui se décharnent et agonisent, eux aussi enfermés dans cette architecture des intérieurs étouffants. A la dignité de sa position centrale, de la gravité de sa voix, se superpose le pathétique d’une souffrance on ne peut plus humaine.

Dès lors, imperceptiblement, le mouvement s’amorce. L’attente qu’il aura suscitée donnera aux zooms et aux travellings une légitimité bouleversante : ponctuation sublime des émotions en jeu, la mobilité du regard commence à déstabiliser la fixité de la situation initiale. La mort généralisée de la famille de Tsugumo lui permet de s’affranchir de la figure d’autorité du code à l’origine de toutes ses souffrance. C’est désormais une lutte contre le système qui s’échafaude, et dont le suicide n’est que l’annonce d’un désaveu de la hiérarchie toute entière.

Le dernier récit encadré est ainsi résolument programmatique : il annonce la délivrance de Tsugumo, qui repart au combat après 16 ans d’inactivité. Enfin, l’extérieur se déploie, dans des plans sublimes où le vent, les herbes et les bambouseraies semblent une véritable récompense pour le protagoniste comme pour le spectateur. Désaxés, obliques, plus brefs, les plans magnifient la chorégraphie du combat singulier. De la même façon que le dialogue initial entre Tsugumo et l’intendant préparait son discours à tout le clan, cet affrontement annonce l’assaut collectif final.

Décharge sensationnelle, cette lutte d’un contre tous, d’un homme contre le système, d’un cœur contre une armure emblématique et vide, constitue le point d’orgue du film et d’une civilisation malade. Le cadre des débuts implose : les cloisons sautent, les murs sont maculés de sang, les armes criblent les parois. Combat bouleversant parce que totalement légitimé par la parole qui le précédait, parce qu’en prélude d’un suicide qui restera digne, mais non sans avoir ébranlé le pouvoir qui en assure le protocole.

En dépit des apparences, Tsugumo ne sera pas mort en vain. Certes, la remise en ordre des lieux, le ratissage ordonnée des graviers qui quelques heures pleuvaient dans les yeux des samouraïs, la remise en place de l’armure sur son socle peuvent être les nombreux indicateurs d’un échec. Mais c’est par la parole que tout a commencé, et que tout se soldera : « Nous pouvons être fiers d’avoir été à la hauteur de l’événement », dit l’intendant, réécrivant l’histoire et faisant circuler la nouvelle que le suicide s’est déroulé comme prévu, et que les victimes du ronin affranchi sont mortes de maladie, allant jusqu’à supprimer ceux à qui il aura laissé la vie sauve. Ce révisionnisme est le cinglant aveu d’échec d’un système dictatorial, et le film une charge sublime contre les abus d’une société vieillissante.

Visuellement splendide, d’une humanité rare, d’une narration virtuose, Harakiri est de ces chefs-d’œuvre qui à eux seuls légitiment le cinéma dans son expression la plus singulière.

Genèse du film, contexte, analyses et extraits du films lors du Ciné-Club : https://youtu.be/NvlXVorAh4w?si=im2x_sGuqNw3K6JQ

[Parenthèse presque hors-sujet, mais personnellement nécessaire.

Mon arrivée sur SC a suscité en moi un regain de cinéphilie qui a eu des conséquences IRL. J’ai ainsi découvert un collègue que je côtoyais quotidiennement et dont la culture sur le sujet était intarissable. Il m’a prêté un grand nombre de films. Au fil de vos suggestions et recommandations, je lui demandais souvent s’il possédait le film.

Il n’avait jamais entendu parler de Requiem pour un massacre, qu’il a tout de suite acheté et m’a prêté. Il en a été de même pour Harakiri, qu’il m’a remercié de lui avoir fait découvrir.

Jacques est mort brutalement, à 55 ans, nous laissant sous le choc.

Je lui dédie cette critique, et lui accorde une place toute particulière dans ma cinéphilie, passée et à venir.]