Le début du XVIIème siècle entraîne de profonds changements dans la société japonaise. Le shogun (sorte de général en chef) devient le véritable dirigeant du pays, l'empereur étant cantonné dans un simple domaine religieux. Le shogun va assurer son autorité en réduisant le nombre de clans et en les asservissant. De nombreux samouraï, qui étaient au service des chefs de clans, se retrouvent sans maîtres : ce sont les ronin. Certains se sont reconvertis en professeurs de sabre, d'autres en artisans. D'autres encore sont devenus vagabonds, voire même voleurs de grands chemins.

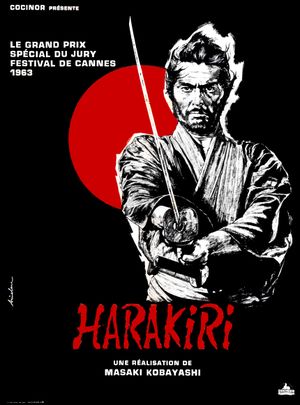

C'est dans ce contexte que s'ouvre Harakiri. Hanshiro Tsugumo (Tatsuya Nakadaï) est un de ces ronin. Il frappe à la porte du palais du clan Ii en prétendant vouloir trouver un lieu digne pour faire harakiri (pratique qui peut se faire en public, avec l'aide d'un assistant qui coupe la tête). Avant d'accepter, l'intendant du clan lui raconte l'histoire de Chijiwa, un autre ronin qui avait fait la même demande quelques temps auparavant.

Commence alors un jeu d'aller-retour entre le passé et le présent, jeu complexe et dense. Car rien n'est laissé au hasard dans la construction du film, chaque scène du passé répondant ou éclairant le présent. Les révélations sont distillées au fil du film, et même si le spectateur comprend assez vite les enjeux principaux, il ne peut qu'être surpris par certains éléments de détail. Et par les correspondances entre les deux temporalités.

Le cadre où se déroule le film est formidable. Si on y regarde de plus près, le film n'est que la succession de deux récits, celui de l'intendant et celui de Tsugumo, le plus important et le plus long. Ce long récit est magnifiquement filmé. Le ronin est agenouillé sur un carré blanc au milieu d'une cour du palais ; devant lui, l'intendant du clan. Tout autour, les gardes et d'autres samouraï. Il y a un aspect théâtral encore renforcé par le jeu exagéré de Nakadai, assez typique du théâtre traditionnel nippon. Son regard est terrifiant, et sa voix d'outre-tombe semble nous indiquer qu'il est déjà mort (la déchéance sociale est équivalente à la mort).

Au fil du récit, l'ambiance devient de plus en plus tendue, et on comprend que le combat final sera inévitable. Et qu'il sera brutal. La réalisation est terrible car elle renforce la violence des propos et de l'atmosphère. Beaucoup de gros plans (le regard de Nakadai !), voire même ces plans en diagonal si caractéristiques de Kobayashi (on les retrouve dans La Condition de l'homme, par exemple).

Comme tous les chefs d'oeuvre, Harakiri à la fois appartient à un genre et dépasse ce genre.

C'est un chambara, un film de sabre, ce genre parmi les plus populaires du cinéma japonais. Et il en respecte certains codes : le personnage du ronin, les clans, le grand combat final, les injustices à réparer, etc.

Mais, bien entendu, Harakiri est intéressant par sa façon de transcender le genre. Car ce film est une attaque virulente contre le code d'honneur des samouraï et contre l'injustice du système politique instauré par le shogun. Critique plutôt rare mais d'autant plus importante dans un pays où la hiérarchie a une telle importance.

Il ne faut pas commencer Harakiri en attendant un film d'actions. Un seul combat, à la fin. Mais un grand drame social et politique, parfois très violent (le seppuku de Chijiwa est une des scènes les plus insupportables qu'il m'ait été donné de voir).

Un film exceptionnel, complexe, agissant sur plusieurs niveaux de compréhension, superbement écrit et filmé.