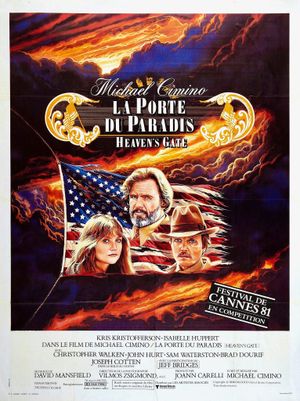

Impossible de parler de La Porte du Paradis sans évoquer I'"affaire Cimino". Ces 38 millions de dollars, ces 700 kilomètres de pellicule dépensés par un cinéaste inconscient, désireux de peindre les Américains non tels qu'ils aimeraient être, mais bien tels qu'ils ont été. En toute logique, aucune des majors hollywoodiennes n'aurait dû accepter projet si hasardeux. Mais après Voyage au Bout de l'Enfer, Cimino est devenu la poule aux œufs d’or. C'est donc en toute confiance que les pontes des Artistes Associés acceptent les conditions draconiennes imposées par le réalisateur. Toute l'équipe travaille avec la certitude de créer l'Autant en emporte le Vent des années 80. Le doute s'installe lors de la première projection des quatre heures enfantées par l'apprenti sorcier. Il est déjà trop tard : les réactions de la critique sont d'une virulence qui frise l'insulte. Devant la catastrophe imminente, le studio décide de raccourcir et de remonter le film. C'est une version de deux heures et demie qui sort en avril 1981 à New York, cette fois dans l'indifférence générale. Cimino n'a plus qu'une carte à jouer : le Festival de Cannes. Mais le jury boude : rien ne peut plus désormais sauver La Porte du Paradis du désastre. Cela ne serait rien s’il était effectivement question d’un navet quelconque. Or il s'agit d'une œuvre magnifique, grouillante de figures bouleversées par des passions, des craintes, des révoltes, des tourments et des nostalgies. Pas un film patriotique mais une épopée prodigieuse, convulsive, fascinée, dont la totalité des moyens matériels a été mise au service du style — gênant lui aussi, tant il rejette les conventions hollywoodiennes et la conception majoritaire du spectacle artificiel. Pourquoi l’Amérique a-t-elle refusé les images immenses de cet anti-western ? Parce qu’elle y est mise en accusation avec une véhémence sans mesure. Qu'un idéaliste s'évertue à dénoncer les tares du système yankee, passe encore. Mais qu'un godelureau s'attaque à la base de la démocratie, aux fondements même de l’american way of life, non. Pas masochistes, les États-Unis n’ont jamais vraiment aimé se proclamer coupables.

https://www.zupimages.net/up/18/09/qf5j.jpg

À l’heure où le pays se cherchait une bonne conscience en embrassant les certitudes reaganiennes, voici donc que La Porte du Paradis le heurtait de plein fouet. Si Cimino devait être blâmé, comme a cru devoir s'y employer une presse imbécile, on ne pouvait en tout cas l'accuser d'opportunisme. Car il s’attaque à un patrimoine occulté, rouvre une blessure oubliée, transpose la lutte des classes dans une société agricole. Il montre que la nation américaine, en s'appuyant sur la loi, a pu se forger dans la justice expéditive et sans souci de la morale. Le pouvoir politique est mis directement en cause : les éleveurs se prévalent du soutien du Congrès et de la Présidence, la bannière étoilée brandie par les Tunique bleues vient in fine couvrir le crime des agresseurs et frustrer les immigrants de leur victoire sur le terrain. Ce sont les ancêtres des petites gens de Voyage au Bout de l'Enfer que l'on assassine. Il a beau jeu, Cimino, de faire semblant de ne pas comprendre pourquoi son pays, et derrière lui le monde entier, a détesté le film à sa sortie. L'évidence crève les yeux. Car ce ne sont pas seulement les racines des USA qu’il traîne dans la pourriture (en gros, une république de gangsters légaux), mais tout récit de fondation à motif universel. Comme un scaphandrier descendant dans les citernes où se marine le mythe et décrétant que, étant donné l’odeur péteuse qui y règne, il n’y a qu’une seule solution possible : la vidange. C'est la merde, au sens propre (toute cette boue dans les rues de la ville dérisoirement nommée Sweet Water), comme au sens figuré (tout le monde trahit sa classe : les riches comme Averill, fils de banquier qui joue à être pauvre, les pauvres comme le mercenaire Nate Champion, qui loue son pistolet au service des gros propriétaires). Mais, pour un instant, le réalisme suspend son vol et l'utopie reprend le dessus. Et c'est cette scène délavée et blanche comme un rêve alliant la fraternité des émigrants, toutes ethnies confondues, tous accents mélangés (du russe, de l'anglais, du polonais, de l'allemand), qui patinent de concert sur un air de violon enthousiasmant. Pas tout à fait le Paradis mais à coup sûr son antichambre, car on sait bien comment ce genre de communisme s’achève : dans le sang et la répression.

L’œuvre s’ouvre sur le bal de fin d'études de Harvard, en 1870. Célébration de l'espérance, de l'amour, de l'espoir. Le pays est frais et joyeux, même s’il sort fourbu de quatre ans de guerre civile. Toute une jeunesse dorée est prête à se lancer à l'assaut d’une Amérique à l’aube de sa vie. Amoureux de leur drapeau, fiers de leur idéal, ces gens en sont convaincus : la plénitude est pour demain et les grands espaces à la portée d'un galop de cheval. En attendant, ils dansent et il est impossible d'oublier la valse majestueuse filmée en plongée, les figures que dessinent les couples tourbillonnant dans la grande cour, le tournoiement des crinolines claires et des redingotes noires. Un travelling part d’une calèche, traverse le parc et rattrape la voiture qui, dans sa course, a dessiné un demi-cercle parfait. Séquences admirables, dignes — dans un tout autre style — de la dernière heure du Guépard. Pourtant cette force de vie reflue prématurément. À peine la fête de la nouvelle promotion a-t-elle atteint son point culminant que la ferveur retombe. Déjà des horions ont été échangés, bouffées de violence anticipant la fureur des affrontements à venir. Un recadrage inattendu isole Irvine, le bouffon, le voyant, qui s'écrie en riant et pleurant : "It’s all over !" Bien avant Averill, il a pressenti que jamais plus sa génération ne partagerait un tel transport dans sa vocation à l'éducation d'une nation. L'avenir ne sera plus tissé que de mensonges et de reniements : voici la saga d'emblée placée sous le signe du temps perdu et du désenchantement romanesque. Dérive des âmes, déperdition de l'énergie, dégradation des valeurs. Dans ce lamento romantique, l'amitié elle-même — et l'on sait quel prix y attache le cinéaste — restera informulée ou indicible.

https://www.zupimages.net/up/18/09/ttv0.jpg

Le Wyoming, deux décennies plus tard. Des pâturages à perte de vue, de gigantesques troupeaux : c’est le royaume des riches éleveurs. Mais c’est aussi les baraques de bois qui ressemblent à des isbas, entourées d'un maigre lopin de terre. Les paysans qui s'y entassent sentent la Russie ou l'Europe centrale. Ce sont des loqueteux, les survivants des pogroms, les pionniers de la misère. En trois saynètes comme autant d'eaux fortes sont présentés les exclus du Paradis : silhouettes noires s'agrippant sur le toit d'un train de marchandises, immigrants hongrois pataugeant dans la boue, le sang et les viscères d'un tableau de Soutine, convoi de crève-la-faim échappés des ghettos du vieux continent… Devenu shérif fédéral, Averill s'efforce de protéger les fermiers, donc les pauvres. Amer et désespéré, Irvine s'est quant à lui réfugié dans la boisson et le renoncement, après qu’une lucidité progressive l’ait paré d’une inguérissable mélancolie. Il fait partie de l’Association des éleveurs, qui se plaignent des voleurs de bétail et accusent les cultivateurs, contraints de chaparder afin de nourrir leurs gosses. Ils ont recruté des pistoleros pour descendre les plus revendicatifs, traçant autour d’eux un cercle d’enfer. Ce deuxième acte est composé de séquences tour à tour épiques et intimistes : le double amour d'Ella, tenancière de bordel industrieuse et anarchiste, pour Averill et pour Nate, la prise de conscience de ce dernier qui finit par rejoindre le camp des victimes, le bal populaire sur patins à roulettes, la guerre enfin. L’idéal communautaire, l’utopie démocratique se sont volatilisés : ne restent désormais que des individus assiégés, lâchés dans la nature comme des atomes désemparés. Jusqu’à la désintégration finale qui verra la liquidation des témoins gênants : Irvine le poète ricaneur, Nate le gunman, Bridges le tenancier et Ella la pute, dont la robe de dentelles blanches finira trouée par les balles. La Terre promise était dès le début une terre de mort, de convulsions, où quelques individus isolés ne cessaient de lutter sans succès pour l’harmonie impossible entre toutes les minorités. On avait déjà révélé l'horreur du génocide indien. On n'avait jamais encore dénoncé avec une telle hargne ce massacre systématique des pauvres par les riches.

Enfin l’épilogue montre Averill en 1903, à Coney Island. Il a survécu à ses compagnons mais à l’état de fantôme, de momie en costume blanc, épave abandonnée par le siècle finissant sur les rivages snobs de Newport. Encore capable de se souvenir mais non de témoigner pour la "grande cause" qu’il avait cru pouvoir servir dans l’Ouest. Les images du film portent l'éclairage de l'inquiétude et de l'incertitude, transcendent la réalité figurative et la représentation des affrontements politiques. Deux Amériques aussi contrastées que l'ombre et la lumière se croisent et se déchirent dans ce ballet fratricide. À la porte du Paradis ne demeureront que les lambeaux d'un rêve fracassé, perverti par les pionniers à mesure qu’ils le réalisaient. La désillusion est complète, et semble résonner avec le regret éprouvé à ce qu'on l’ait empêché l’œuvre de Cimino de devenir un tournant décisif dans l'histoire du cinéma américain. Mais le revers de cette éradication secrète un optimisme nettement plus visible aujourd’hui que le calme a succédé à la tempête. Pas tant l’idée que, dans cette théorie de renégats interlopes, rescapés de tous les culs-de-basse-fosse européens qui peuplèrent l’Amérique à la fin du XIXème siècle, il y avait la naissance avortée d’une vraie nation, libre et généreuse. Le cinéaste n’est pas de ces faisans qui suggèrent que la Belle Époque fut réellement belle. Ce qui fait de La Porte du Paradis un programme visionnaire, c’est plutôt une volonté forcenée qui relève d’une sorte d’écologisme cinématographique : des images du monde juste au moment de l’innocence (Vénus-Huppert naissant des flots), une religion païenne de la nature qui poursuit tout ce qui fuit, la colonne des émigrants, le train, le fleuve, les nuages au-dessus des glaciers, la poussière, le vent, l’horizon qui s’en va, comme autant d’appels d’air oxygénant l’imagination. Des milliers de figurants pour une scène de carrefour qui dure quelques secondes, des pâquerettes dans une prairie à l’infini (plantées à la pince à épiler ?), le ciel de la ville rayé par un réseau de fils télégraphiques : ce ne sont pas des caprices somptuaires, c’est de l’art somptueux.

https://www.zupimages.net/up/18/09/zgeu.jpg