Cette critique spoile le film La Femme défendue.

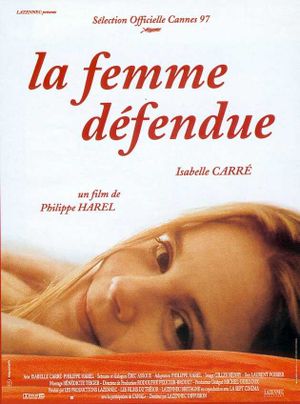

À première vue, pas de grosses surprises : une banale histoire d'adultère entre un homme marié et une jeune femme ; une histoire vue mille fois ailleurs, à tel point qu'elle serait presque assez prévisible pour être comparée à une tragédie grecque. Un élément vient cependant remettre en cause la possible banalité de ce long-métrage : le procédé de filmage. Car La Femme défendue fait partie de ces rares films utilisant uniquement la caméra subjective comme manière de filmer son action. Ce n'est toutefois pas le premier de l'histoire du cinéma, Robert Montgomery le faisait déjà avec La Dame du Lac en 1948. Cette romance se concentre donc sur une seule moitié des amants : Murielle, interprétée par la splendide Isabelle Carré – l'homme, lui, n'est aperçu que par deux fois, de manière fugace grâce à des miroirs. Un tel procédé interpelle forcément tant il est singulier, et amène à des questionnements : sur son utilité, sur les intentions du réalisateur et, surtout, sur son exécution.

L'hypothèse la plus simple quant à la raison d'un tel filmage serait celle de l'immersion du spectateur : le faire rentrer un peu plus dans le récit en subsistant son point de vue habituel à celui du héros. Sauf que, dans cette optique, le procédé de la caméra subjective est en réalité faussement efficace. Son artificialité se ressent très vite et, à contrario d'adopter le point de vue d'un personnage, va davantage créer une distance entre ce dernier et le spectateur – car l’identification passe par le visage, or la caméra subjective ne le filme pas. De plus, le spectateur aura beaucoup de mal à adopter un point de vue depuis lequel il n'a aucun contrôle (de regards et de mouvements, notamment). De toute façon, ce n'est pas l'intention de Philippe Harel avec La Femme défendue ; sinon, il ne filmerait pas son propre visage. Le réalisateur veut très clairement que son personnage soit identifiable : François, c'est lui et pas un autre. Et surtout pas le spectateur.

Alors, qu'en est-il de cette caméra subjective ? Quel objectif sert-elle ? Un début de réponse se trouve dans le générique. Si on y prête attention on sera surpris de voir, dans le défilement de la distribution, les noms des acteurs se succéder aux côtés, non pas du nom des personnages – pour la plupart clairement nommés – qu'ils interprètent, mais par des : « Elle », « Moi », « Mon fils », etc. Plus que des personnages, les acteurs de La Femme défendue semblent donc incarner des avatars de personnes réelles, dont les identités sont construites à partir du point de vue du héros. Générique somme toute suite logique de la caméra subjective et qui démontre bel et bien que Philippe Harel souhaite qu'on adopte le point de vue de son personnage. La caméra subjective est donc le moyen de ressusciter des souvenirs disparus d'une relation – ce qui amène un degré mélancolique à l’œuvre tout à fait adéquat je trouve – où tout se concentre sur l'être aimé. Du cadre au découpage, le personnage d'Isabelle Carré est omniprésent, même quand il est absent ; même quand Murielle n'est pas là, il n'y a qu'elle. La forme de La Femme défendue n'est donc pas gratuite, au pire peut-on dire qu'elle est égoïste.

À ce moment-ci, il est intéressant de remarquer que la caméra subjective de La Femme défendue n'est pas vraiment une caméra subjective à proprement parler – pas de la manière dont on l'entend habituellement du moins –, puisque la caméra ne remplace pas véritablement les yeux du personnage, elle ne mime absolument pas leurs mouvements. Rien que dans la séquence d'introduction, le deuxième plan du film est un plan fixe durant plusieurs minutes sur le personnage d’Isabelle Carré, alors que celui de Philippe Harel conduit (autrement dit, il est impossible que ce plan soit raccord avec son regard). Cela se retrouve de nouveau par la suite : plusieurs plans montrent des personnages aux alentours alors même qu'ils ne sont pas le sujet de l'action. Par-delà une recontextualisation spatiale, ces plans mettent en exergue que la caméra subjective, plus que de traduire le regard du personnage principal, traduit en réalité son for intérieur et les sentiments qui le traversaient dans ses instants : sa véritable subjectivité, le regard qu'il porte sur ce qui l'entoure. Par exemple, les nombreux plans montrant des personnes épier le mari et sa maîtresse sont le possible symbole de la culpabilité dissimulée de François.

La Femme défendue ne va donc pas tant poser son spectateur comme faux-acteur de son histoire mais plutôt en tant que témoin oculaire : le véritable spectateur. Ceci, plus le fait que le réalisateur tente de récréer une réalité par le biais d'avatar – ce qui est toute la tragédie du film, car c'est une entreprise perdue d'avance –, explique un élément de prime abord très dérangeant : le caractère du personnage principal. En effet notre héros est assez peu digne de cette appellation. Il est manipulateur, menteur, sophiste, antipathique, en un mot, il est médiocre. Cela étant présent essentiellement dans les phases de drague puisque lorsque Murielle est séduite cela devient moins dérangeant. Tout de même, l'antipathie de François reste en filigrane durant toute la durée du film car, peu-à-peu, ses propres contradictions remontent à la surface. Alors qu'il aurait bien pu, Philippe Harel ne cache pas les défauts de son héros et ne l'embellit aucunement. Plutôt, il livre le portrait de cet homme tel qu'il est, en toute honnêteté. La seule chose qui serait « embellie » pourrait être la claque de François à Murielle ; claque qu'on ne voit pas, possiblement parce que c'est la seule chose que François regrette réellement de cette relation, la seule chose dont il a véritablement honte.

En somme, Philippe Harel nous plonge dans la subjectivité d'un homme qui, même s'il ne veut pas se l'avouer, est immoral. Le spectateur se retrouve donc dans une position inconfortable : piégé dans le point de vue d'un salop dont, paradoxalement, il espère la réussite. En effet, il souhaite, tel François, que la relation entre Murielle et lui n'en reste pas au simple stade d'amis, et ce malgré le fait qu'il soit scandalisé par les dires et les actions du père de famille. Le rôle de la caméra subjective dans tout cela est donc : d'abord de nous forcer à suivre – ce qui ne veut pas dire adopter, accepter ou remplacer – le point de vue de François ; et, ironiquement, de créer de l'empathie envers le personnage d'Isabelle Carré. Effectivement, on a beau « suivre » le regard de François, on ne peut pas s'identifier à lui. Comme dit précédemment, l'identification à un personnage se créer par le visage, et le seul visage que l'on voit dans le film c'est celui d'Isabelle Carré. D'une certaine manière, c'est donc son point de vue (notamment émotionnel) qu'on adopte véritablement, c'est elle qui guide le spectateur dans les scènes et non notre héros.

Néanmoins, Philippe Harel reste évidemment le véritable metteur en scène de son film. Avec le parti-pris de sa Femme défendue, il interroge donc son spectateur sur les limites de son voyeurisme car, plus que dans n'importe quel autre film, la caméra subjective nous plonge ici au plus profond de l'intimité des personnages. Sentiment des plus étranges puisque, je pense qu'on l'a maintenant établi, le spectateur n'est en aucun cas l'acteur ou le personnage principal. Sentiment qui est renforcé par le fait que, parce que le réalisateur ne cache aucun des défauts de ses personnages, ils apparaissent particulièrement humains. Philippe Harel nous interroge donc sur le fait de regarder : autant en tant que spectateur que dans la vie. Les scènes de « recontextualisation » trouve donc un double sens exquis : plus que de traduire le for intérieur du personnage, ils sont le rappel du voyeurisme du spectateur captivé par cette histoire immoral – mais, en même temps, difficile de ne pas se laisser charmer par la beauté de celle-ci, et c'est notamment le fait de la mise en scène. L'utilisation de la caméra subjective permet donc à Philippe Harel de livrer une étude – d'une histoire d'amour mais au-delà – de personnages tout à fait unique, et ayant plusieurs niveaux de lectures, par le biais d'une forme qui rappelle, de par son artificialité, constamment au spectateur son statut de « témoin passif » de l'histoire.

Aujourd'hui, La Femme défendue est bien trop souvent restreint à sa technique. Outre le fait que ce soit un drame unique en son genre et passionnant – qui souffre, certes, d'un certain classicisme dans son scénario –, il expérimente grandement dans sa technique, contrairement à la plupart des autres long-métrages usant de la caméra subjective. La Femme défendue propose de nombreux éléments dignes d’intérêt, en matière d'esthétique et par-delà : notamment en ce qui concerne le découpage, la performance d'acteurs (pour celui qui n'existe principalement que par sa voix, mais surtout pour celui se retrouvant dans l'obligation complexe de jouer seul face à la caméra), l'étude de personnage et la question du voyeurisme du spectateur. Pas juste bon à être cité dans les manuels d'histoire du cinéma, La Femme défendue propose une toute nouvelle manière d'aborder le médium par bien des aspects, dont la plupart sont une réussite.

(Analyse à en devenir.)