Il fallait qu’il arrive, ce film : alors ça y est, voilà le Gilliam destiné à l’oubli, sans appel, celui qui consomme sa décadence. Les frères Grimm était plein de fautes mais flamboyant, Paranassus était une catastrophe mais tellement vigoureuse ; ces films étaient très critiqués voir raillés, mais ils étaient de telles folies stylistiques, malgré tout, qu’il y avait trop de raison d’être enthousiastes. Là, c’est cuit : la bonne volonté ne sert plus à rien, le déni n’est plus possible, ou alors avec une dose de rigidité bien toxique, celle que certains appellent "la folie".

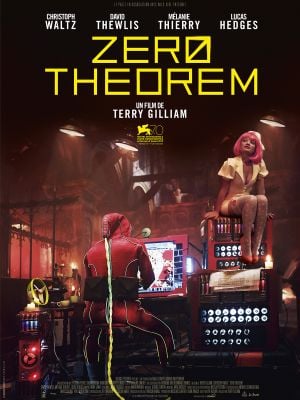

Dans un futur proche abrutissant, un génie informatique tâche de vivre dans sa bulle. Face à ce monde à l’agressivité indirecte, à l’opulence sinistre, il tente de trouver la raison de l’existence de l’Homme. Visant ouvertement le sous-remake de son Brazil, Terry Gilliam se plaît à fabriquer ce monde sous nos yeux ; bric à brac chaotique mais rationnel, effroyablement laid. La scène des autorités scientiques est l’une des plus dégueulasse, avec cet infect docteur indien suffisant, ce vieux fou physiquement Gilliamesque et cette folle cérémonieuse (Ben Wishaw -Cloud Atlas, la Grenouille dans Le Parfum-, vraiment si moche sous cette forme qu’il faut bien le relever).

Une cacophonie grasse, snob et puante où Matt Damon le manageur porte une tenue se fondant dans le motif zébré de son ringard fauteuil rétro-futuriste. À ce mauvais goût du futur sont corrélées les excentricités gênantes de Gilliam : son film n’est que surplace, laideur et vacuité. La condition de Qohen Letz aka Christopher Waltz rasé et planqué dans un costume de korrigan est un réservoir de considérations passionnantes a priori, mais elle est ensevelie sous tous ces décombres. Les fantasmes d’évasion sur la plage sont un climax, un régal du moche. Une des idées aussi banales et pachydermiques que les autres consiste à amener encore une fois Tilda Swinton dans le rôle de la vieille bourgeoise dominatrice hideuse de service. Elle l’a fait dans Snowpiercer un an plus tôt, sans doute lasse ou simplement obligée, ici elle donne dans la comédie.

Tout est confis, le cerveau du personnage, ses préoccupations, les assertions dystopiques. Zero Theorem est, au mieux, une sorte de best-off enthousiaste et grossier de l’histoire de la SF pessimiste. Il exprime une certain côté ado chez Gilliam, le cinéaste se laissant bercer par son mental en ébullition, sans savoir ni même finalement chercher à contrôler. Oui, il y a toujours cela ici, cette inventivité jusqu’à plus soif ; ça ne veut pas dire que l’ado a la foi, ni une volonté. Le film est un fiasco, car Gilliam n’est plus seulement éparpillé, mais à sec ; pas de destination certes, pas de contenu non plus. Dans le domaine de la SF aux idées moisies et aux séquences WTF de faible ampleur, c’est même un petit monument. Gilliam a beau jeu de dénoncer ce monde dégénéré, il n’apporte pas plus que lui, même pas un point de vue éclairé.

http://zogarok.wordpress.com/2014/08/23/zero-theorem/