le 14 sept. 2014

Zero est égal à 100%

Je pense qu'on peut m'accuser de ne pas être objectif face à Terry Gilliam et à son nouveau film. Ben vous savez quoi, l'objectivité, je l'emmerde! Les acteurs sont excellents (Christoph Watlz est...

Terry Gilliam qui remet le pied à l'étrier de la SF, je ne pouvais pas passer à côté. Une fois la séance achevée, je me suis retrouvé bien en peine de démêler mes impressions sur ce Zero Theorem. Un peu vain, enfonçant les portes ouvertes du sous-genre dystopique, mais délicieusement Gilliamesque, qui fait qu'on lui pardonne beaucoup.

Car c'est avec un plaisir non feint qu'on retrouve cet univers crasseux et bariolé, dans un éternel lent roulis de caméra rehaussant le bazar continuel qui habite chaque plan. Cette Londres impersonnelle (ou les Twizy ont enfin trouvé un débouché commercial ! Bravo Renault) aux couleurs publicitaires agressives ; cette église miteuse réagencée en squat sordide et grandiloquent (Construire un lit à partir de tuyaux d'orgues, le responsable des décors s'est manifestement éclaté)... Gourmandise visuelle.

On retrouve aussi le tempérament dénonciateur - au ton quasi infantile - de Terry Gilliam à fustiger l'hyper-capitalisme et la puissance écrasante d'une administration kafkaïenne, parsemée d'une critique rigolarde d'une époque hyperconnectée, noyée dans une ultra moderne solitude (La scène de la fête où chacun danse branché à sa tablette en est le parangon).

Là où Zero Theorem pêche, c'est dans son scénario qui peine à lier tous ces thèmes, malgré le personnage incarné par un excellent Christoph Waltz censé être le pont entre toutes ces idées jetées presque négligemment au spectateur. L'histoire oscille entre une parodie de 1984, une histoire d'amour 2.0 (à laquelle j'ai eu du mal à adhérer), une parabole désespérante sur le sens de la vie... Le tout donne un film bizarrement linéaire et foutraque à la fois dans son cap, son déroulé, son débouché... Dommage.

Cet utilisateur l'a également ajouté à sa liste Films critiqués notés 6

Créée

le 10 août 2014

Critique lue 2K fois

le 14 sept. 2014

Je pense qu'on peut m'accuser de ne pas être objectif face à Terry Gilliam et à son nouveau film. Ben vous savez quoi, l'objectivité, je l'emmerde! Les acteurs sont excellents (Christoph Watlz est...

le 10 août 2014

Terry Gilliam qui remet le pied à l'étrier de la SF, je ne pouvais pas passer à côté. Une fois la séance achevée, je me suis retrouvé bien en peine de démêler mes impressions sur ce Zero Theorem. Un...

le 24 juil. 2014

Remarques diverses en cours de visionnage. Au vu de l’exposition foutraque et colorée, ça sent le petit film aussi laborieux que prétentieux. Ça va dans tous les sens, ça brasse des thèmes éculés au...

10

le 15 juin 2011

Princesse Mononoké est un film à part dans la carrière de Miyazaki, une étape autant qu'une sorte de testament de son art. C'est peut être ce qui en fait l'un de ces films les plus adulés parmi ses...

le 22 oct. 2013

Le vent se lève, il faut tenter de vivre est définitivement un film à part dans la filmographie de Hayao Miyazaki, pour moult raisons que j'aurais bien du mal à évoquer de façon cohérente en un...

le 17 juil. 2011

Alexandre Astier est remarquablement similaire à son personnage Arthur. Comme Arthur, il est responsable de tout (Roi du royaume / responsable scénario, musique, production, dialogues, direction,...

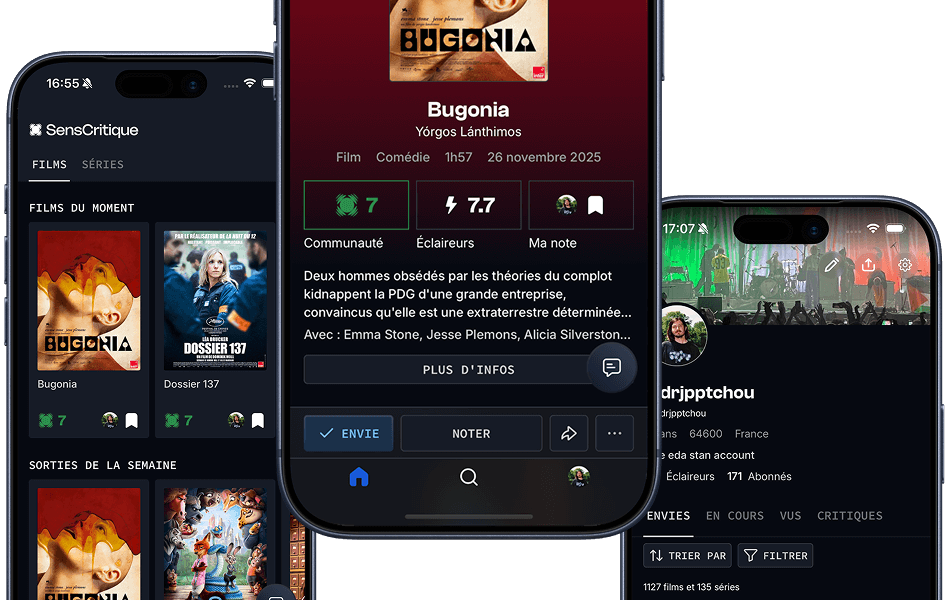

NOUVELLE APP MOBILE.

NOUVELLE EXPÉRIENCE.

Téléchargez l’app SensCritique, explorez, vibrez et partagez vos avis sur vos œuvres préférées.

À proposNotre application mobile Notre extensionAideNous contacterEmploiL'éditoCGUAmazonSOTA

© 2025 SensCritique