Maintenant, je fonce, Alphonse.

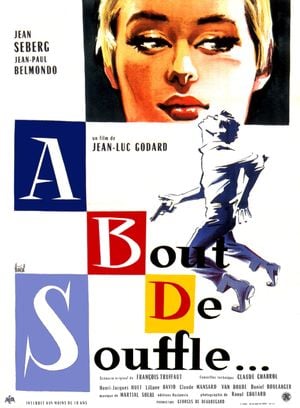

A bout de souffle est pour beaucoup le chef d’œuvre de la nouvelle vague, symbolisant cet élan cinématographique qui casse les codes d’un certain pan de la narration. A bout de souffle a quelque chose, c’est indéniable, il a son propre langage, d’ailleurs Patricia et Michel ne se comprennent pas aisément, « les français vous dites toujours ça », lui dit-elle souvent. C’est aussi une jeunesse qui ne demande qu’à s’absoudre, une envie pressante de mouvements roulant à toute berzingue sur les routes de campagne, un je m’en foutisme libérateur mais meurtrier et fatal, un montage hasardeux, cette façon de coller les images de manière approximative tout en s’insérant parfaitement dans son petit récit qui grandit ses personnages, cette volonté de jouer avec les mots comme un enfant qui matraque son jouet jusqu’à le casser.

Une finesse dans le trait qui fait mouche, un duo à l’alchimie physique éblouissante. Comment résister aux regards de la charmante Jean Seberg ? Comment ? C’est Paris avec ses coins de rue, ses lumières, ses avenues, ses rencontres, ses amours. Pourtant, jamais le film ne parait outrancier, au contraire, ça lui donne un cachet intimiste, une dualité visuelle qui intrigue avec ces longs plans séquences et ces images surcoupées par des faux raccords, avec un découpage de l’image et du son juvénile à la fois grotesque mais euphorisant. Mais A bout de souffle, ce n’est pas qu’une question de mise en scène, pas juste un noir et blanc idéalement accordé, il ne s’agit pas que du simple Godard et son inventivité, c’est plus que ça, l’équation se résout avec un mariage à trois.

Avec un Belmondo qui monte sur ses grands chevaux, vole mais ne demande rien, se croit riche et amoureux alors qu’il n’a rien à offrir sauf sa fougue, son chapeau sur la caboche, son regard pimpant, son assurance rigolarde qui cabotine un peu, beaucoup, passionnément à la folie avec sa gouaille fumiste et ses répliques piquantes. Une Jean Seberg sublime avec sa coupe de cheveux ultra courte, ses yeux à se damner, sa taille de guêpe et son accent feutré qui cache son jeu entre amour volatile et désintérêt chancelant : « Je vous regarde jusqu’à ce que vous ne me regardiez plus ». A bout de souffle respire, on ne sait pas vraiment ce qu’il raconte ou ce qu’il est, où il va. Un polar, une histoire d’amour, une rencontre impossible. Deux personnes hors du temps, qui semble ne pas se rendre compte de ce qu’ils font, se pensant invincibles. Ils s’aiment puis ne s’aiment plus. Difficile à dire. Sauf que Godard s’enferme dans ses propres libertés, avec ce petit côté ricaneur, pas méprisant mais joyeusement amusé et hautain qui fait tituber le film tout en sachant retomber à chaque fois sur ses pattes.