On sait l’acuité avec laquelle Cronenberg scrute les monstres tapis en nous, et le fait de s’attaquer à la cellule américaine la plus banale a évidemment quelque chose de tout à fait jouissif. Alors qu’il s’ouvre sur une séquence d’une violence glacial, long plan séquence sur le carnage opéré par deux quidams qui rappellent furieusement les deux invités dans la ville des Tueurs de Siodmak, le film bascule dans le mythe tranquille de la famille intégrée à sa petite communauté.

On est dans un premier temps assez circonspect sur les différents fils tirés : une teen story on ne peut plus éculée (le loser fragile face au rustre bellâtre capitaine de l’équipe de foot), un amour maladroitement épicé chez les parents avec madame se déguisant en cheerleader, le tout nimbé d’une musique assez insupportable tant elle suppure l’Amérique wasp.

Bien entendu, l’ironie guette, et c’est à la faveur d’une étincelle inattendue que le brasier va mettre au jour les véritables instincts des individus.

L’idée est belle, et le point de bascule malin : cet instant héroïque, ce fait divers censé couronner la notoriété de monsieur tout le monde va attirer l’attention d’un passé qu’il pensait révolu. Cette boite de Pandore occasionne une période trouble dans le récit, où le spectateur est maintenu dans la même ignorance que l’épouse, et tente de cerner ce visage d’un calme et d’une candeur pour le moins suspects.

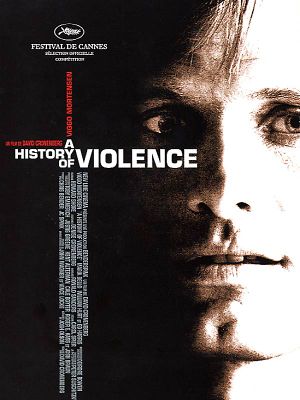

C’est dans l’ambiguïté que Cronenberg excelle, et il est assez regrettable de constater que celle-ci est loin d’irriguer la totalité du récit. Toute la relation père-fils, fondée sur les échos et les répétitions, est d’une triste grossièreté, surlignée et dispensable. Le jeu des contrastes entre les scènes de sexe (tendres ados, puis bêtes sauvages dans l’escalier) ne se distingue pas non plus par sa finesse didactique, même si la deuxième scène en question est un beau moment de mise en scène. C’est d’ailleurs là tout le paradoxe du film : il parvient clairement à mettre en place des ambiances, à restituer la violence, la froideur et la sauvagerie contenues avant les décharges cathartiques, notamment grâce à l’interprétation impeccable de Viggo Mortensen ; mais s’embourbe simultanément dans des discours ou des ressorts scénaristiques trop démonstratifs.

Atteindre la vérité des êtres, décaper le vernis social et civilisationnel n’est pas un projet facile. Cronenberg parvient à le faire par le regard, dans une mise en scène d’une maitrise implacable, occasionnant des séquences assez mémorables. Mais, comme pour le dernier Maps to the Stars, sa plume pèche là ou son regard suffisait, alourdissant un projet pourtant diablement excitant.

(6.5/10)