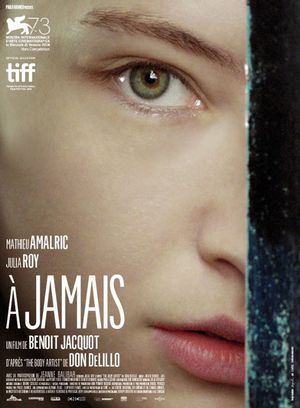

Benoît Jacquot est généralement réduit, non sans hautaineté, à un académisme littéraire atteignant des sommets dans le genre éminemment antimoderne du film à costumes. C’est lui faire un mauvais procès et mal voir des films où, malgré un certain classicisme formel et une intrigue historique (comme dans ses récents Les Adieux à la Reine et Journal d’une femme de chambre), Jacquot aime insérer des traces inattendues de cette modernité dont il manquerait tant (montage abrupt, éléments de trouble narratif, dénonciation complexe des rapports de classe). Pour autant, l’annonce d’une adaptation de Don DeLillo avait de quoi surprendre, le célèbre écrivain post-moderne (voire « post-post-moderne » s’il faut en croire David Foster Wallace) possédant une radicalité que l’on imagine mal voir transposée par Jacquot. De fait, quand le producteur Paulo Branco lui propose l’adaptation de The Body Artist, Jacquot n’est pas convaincu : en racontant le deuil d’une jeune performeuse dont le mari, cinéaste connu, vient de se suicider, le court roman est sensitif et introspectif, met en scène l’indescriptible, il est parfaitement anti-cinématographique dans ses ellipses sans concessions pour le lecteur en mal de linéarité. Benoît Jacquot, réputé pour la place qu’il accorde à ses acteurs, tente le tout pour le tout dans une proposition inédite : il demande à la jeune actrice Julia Roy, inconnue dans le monde du Septième Art, de tirer de The Body Artist son premier scénario, où elle incarnerait le premier rôle. C’est assez naturellement que le nom de Mathieu Amalric s’impose ensuite — quel autre acteur français connu pourrait accepter volontiers de tourner dans un projet aussi particulier que l’interprète fétiche de Desplechin, le réalisateur de La Chambre bleue (déjà produit par Branco), qui avait de surcroît eu un petit rôle dans la précédente adaptation d’un roman de DeLillo, le Cosmopolis de Cronenberg ? Et qui d’autre alors pour interpréter sa précédente épouse… que sa précédente épouse dans la vie, Jeanne Balibar ? Le projet a de quoi attiser la curiosité. Jacquot n’est cependant ni Cronenberg, ni Lynch (que l’on verrait bien adapter DeLillo) : s’il a conscience de réaliser un film « spécial », il a le souci de rester abordable, sans céder à des expérimentations narratives qui dérouteraient le spectateur. Ce n’est pas pour rien que The Body Artist a perdu son titre, même à l’international : À jamais en est à la fois une interprétation (refusant les incertitudes et imprécisions du À JAMAIS un film de Benoît Jacquot roman) et une réinvention, qui tend plus vers Villa Amalia ou Le Locataire que vers DeLillo. Conscients de ne pouvoir conserver, surtout sans voix off, la finesse en termes de sensations du texte, Roy et Jacquot se tournent résolument vers l'imagerie, vers l’évocation plutôt que vers la suggestion. Et l’entreprise est peut-être salutaire pour le spectateur, invité à se laisser séduire par cette étrangeté abordable, à se laisser inquiéter par la musique omniprésente et anxiogène de Bruno Coulais, à se laisser happer et émouvoir par cette vision forte du deuil. DeLillo lui-même fut enthousiasmé par le film, faisant taire en partie ceux qui lui reprochent ses infidélités, ses facilités, sa volonté de faire sens et de créer de l’histoire là où The Body Artist insistait sur le mystère et l’inconnaissance des faits par le lecteur. C’est que l’écrivain a compris la réappropriation de son histoire par Julia Roy et su apprécier que, d’un roman qui est riche sans être son chef-d’œuvre, elle ait su tirer une substance si personnelle.

Originellement publié dans La Lettre d'Archimède : https://cinemaeldorado.files.wordpress.com/2015/04/lettre89diff.pdf