Même si la nature de la problématique et les termes dans lesquels elle est traitée ici peuvent sembler un peu trop "parfait", lisse, avec un scénario peut-être un peu trop prévisible dans sa dernière partie, un peu trop écrit sans doute, il y a plus de matière en termes de questionnement moral dans une séquence de "A War" que dans tout "American Sniper" (au hasard). La rigueur et l'application avec lesquelles sont décrits le sentiment de peur et la tension diffuse d'une unité militaire danoise en Afghanistan sont extrêmement appréciables. Et ce qui s'annonçait comme un pur film de guerre en terre hostile se transforme, à mi-parcours, en un film de procès questionnant la légalité (au-delà de la légitimité) de certains actes et la morale de l'unité.

En plaçant la caméra au milieu des affrontements, du point de vue danois (on ne verra à l'écran qu'un seul Taliban, à moto), Tobias Lindholm amène le spectateur dans un certain camp, un certain parti pris. Lorsque sous le feu ennemi, le commandant prendra une décision qui sauvera son unité, on ne mesure pas complètement l'étendue des conséquences. Au moment du procès mettant en cause sa responsabilité (des civils afghans ont été tués à cause d'un de ses ordres), quand on a plus ou moins tous les éléments en main, on se retrouve au cœur d'un conflit moral prenant une tournure assez inédite. Certes, le commandant a sauvé la vie d'un de ses soldats, blessé, peut-être même celle du bataillon dans son ensemble, mais son mensonge (avait-t-il vraiment identifié la menace avec précision ?) était-il légitime ? C'est la question qu'on se pose, nous, spectateur, alors que la justice danoise s'en pose une toute autre, relative à la légalité militaire de son acte. Le film glisse dans un dernier temps vers une autre problématique, un peu moins originale mais toujours bien abordée, faisant intervenir de fausses déclarations pour une cause que certains jugent juste.

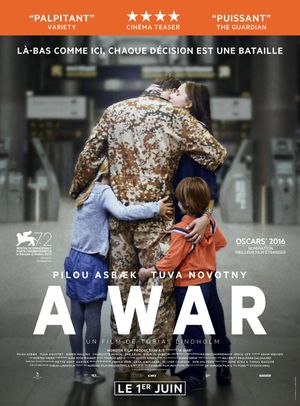

"A War" s'applique à montrer, dans un premier temps, l'inadaptation totale d'une armée d'occupation dans un pays dont elle ne maîtrise pas ou très peu la langue et la culture. L'idée d'une "guerre propre" (la belle illusion) est mise sur la table, remise en question de manière assez judicieuse, sans vraiment trancher. On est dans une situation assez inconfortable car on développe une certaine empathie à l'égard du commandant, dans la première partie, alors qu'il fera primer très involontairement sa vie sur celles de civils et son acquittement sur l’établissement de la vérité et la justice. Un peu comme dans "Hijacking", son précédent film, Lindholm propose une trame narrative double, durant la première partie, avec d'un côté les combats et de l'autre le reste de la famille au Danemark. Le procédé a tendance à alourdir le film dans son regard empathique, objectif, dramatique, notamment quand il fait le parallèle entre plusieurs pieds d’enfants (d’un côté ceux de civils morts, de l’autre ceux de ses enfants), mais la pudeur qui se dégage du film dans son ensemble reste remarquable, surtout compte tenu du cadre très polémique de ces problématiques militaires contemporaines.

[AB #141]