Tout laisser tomber. Tout laisser aller. Se laisser porter.

Flotter.

Ne plus rester concentré sur un objectif de victoire dans une compétition (soit tu fais une critique sérieuse et tu rejoins un flot attendu et roboratif, soit tu te trouves un angle, et tu risques de perdre la moitié de tes lecteurs en route si ta tentative échoue)

S’abandonner, donc.

Unbekümmertheit. Schlamperei. Wirtschaftsliberalismus.

Don’t give a fuck anymore.

Et toutes ces sortes de chose.

Comme Phil, ne plus décider quelle sera la prochaine ville.

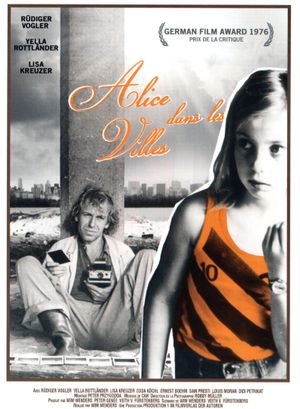

Ne pas choisir si cette petite fille restera finalement avec toi ou non.

Ne plus rester fixé sur le propriétaire d’une brosse à dent.

Porter le futal le plus laid de l’année 74.

Ne pas raconter d’histoire à la petite. Même pour l’endormir. Elle n’est pas dupe.

(Ou alors tu lui raconte un truc sans queue ni tête, pour la dégoûter bien comme il faut. Et qu’elle n’y revienne plus, la petite sauvageonne)

Question critique, ne pas tenter l’approche artistique, en en faisant des tonnes sur le rapport de l’artiste au monde qui l’entoure, alors que le réalisateur te tend des perches plutôt séduisantes («Les photos ne montrent jamais ce qu’on a vu»).

Ne pas tenter l’approche psychologique, en avançant qu’à travers ses Polaroïds, l’artiste cherche à prouver sa propre existence D’ailleurs, je crois que c’est en substance (ou peut-être même de manière littérale) ce que lui dit sa copine new-yorkaise.

Idem, pour la fillette: pas la peine d’en faire un bloc sur la phobie de l’abandon, qui serait un des plus puissants moteurs de l’âge adulte, d’après un article que tu as lu récemment.

Et surtout, ne pas mélanger l’artistique (l’apparence) et le psycho (l’abandon) et se lancer dans une synthèse (l’abandon des apparences) aussi audacieuse que maladroite.

Encore moins partir dans l’analyse distanciée et vaguement humoristique, en transposant l’intrigue de nos jours, pour souligner tout ce qui a changé en 40 ans, au delà du matériel atypique de l’original. Même s’il est vrai qu’en 2014, Alice serait arrêtée pour absence de port de ceinture de sécurité, sa mère pour abandon d’enfant et Phil pour vagabondage et pédophilie avec circonstances aggravantes, tu n’irais quand même pas bien loin sur cette voie.

«The times, they are A(lice) changing», ça sonne pas formidablement bien.

Enfin, pas non plus de recherches sur l’ami Wenders pour souligner son importance dans le cinéma teuton post-moderne.

Pas la peine de signaler qu’Alice préfigure Paris Texas: tout le monde le sait, et tout le monde l’a écrit.

Non, juste se laisser aller.

Immédiatement se faire saisir par les premières images à la photo impeccable.

Plonger dans les notes de guitare envoutantes qui accompagnent notre photographe délicatement perdu.

Capter chaque plan saisissant et furtif comme cet enfant à vélo qui suit la voiture en ballade, visiter la Ruhr comme s’il s’agissait de ta région de naissance, errer dans Wuppertal à la recherche d’aïeux qui ne sont pas là, assister à un concert de Chuck Berry en tétant un coca chaud, sourire comme un idiot dans un photomaton.

C’est parfois pas plus compliqué que ça, et si t’es pas plus avancé sur la suite des opérations et la conduite de ta vie à venir, tu auras au moins goûté à une forme de liberté un peu effrayante mais totalement enivrante, jusqu’à ton dernier billet en poche.

C’est déjà énorme, même à une époque où la folie douce était à la mode et l’individu indépendant un modèle fantasmé.

Les seventies ont été au moins conformes à une règle: une immense majorité de lucioles ont été irrésistiblement attirées par les quelques phares qui définirent et marquèrent leur époque.

Wenders fut de ces derniers.