Plusieurs jours après le visionnage, je ne sais toujours pas si j'ai aimé ou non le film dont il est question ici.

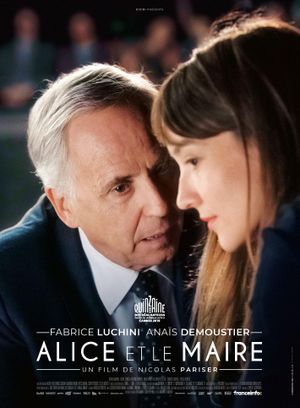

Pourtant, ça ne commençait pas si mal. L'une des premières scènes du film nous présente Alice Heimann (Anaïs Demoustier) signant un contrat pour un poste qui n'existe plus depuis quelques mois… mais qui a tout de même été recréé par la suite. Pendant un moment, j'ai cru que j'allais avoir affaire à un film satirique. La scène introduisant le maire, Paul Théraneau, interprété par Fabrice Luchini, nous indique de façon très explicite qu'il se fait chier, Alice allant même à se demander s'il est malade. Idem pour leur première rencontre, l'objectif d'Alice donné par Paul est très claire : lui redonner des idées, « refaire penser le maire ». Un objectif, presque une thérapie (Alice voit d'ailleurs l'objectif donné comme tel dans un premier temps), qui paraît forcément ridicule en somme.

Pourtant, le film prend très vite une autre tournure. Il abandonne, du moins partiellement, son côté satirique pour se recentrer sur le duel d'acteurs.

Dans un premier temps, Alice est utilisée par le maire. Il ne sait pas trop ce qu'elle est réellement, l'appelant la philosophe alors qu'elle ne se considère pas comme tel ; elle doit être là quand il a besoin d'elle ; il ne l'écoute qu'à moitié, ou n'écoute que ce qu'il a envie d'entendre… bref, il l'utilise, montre qu'il a le dessus sur elle, sans même se cacher.

Leur première réelle confrontation, leur premier débat, se termine plutôt mal d'ailleurs. On se rend compte qu'ils ne parlent pas le même langage, sont en profonds désaccords sur la plupart des sujets évoqués, notamment au sujet de l'avenir. L'avenir écologique dans un premier temps, Paul croyant « aux idées, au progrès, en la croissance infinie », là où pour Alice la question ne se pose même pas, la limitation des ressources de la planète étant actée et impossible à combattre. Mais dans un second temps, c'est de l'avenir d'Alice dont il est question ; Alice ne se pose même pas la question de ce qu'elle compte faire plus tard, là où pour le maire, il est évident que tout doit être prévu à l'avance. L'un pense alors qu'il n'a pas de vocation tandis que l'autre ne pense plus alors qu'il a une vocation.

Et à partir de là, le film prend une nouvelle fois une autre tournure. Alice n'est plus confrontée au maire, mais aux équipes de communication, qui, eux aussi, vont tenter d'utiliser Alice pour arriver à leurs fins, vont la prendre de haut : le fond combat la forme, celle qui lit des livres affronte ceux qui n'en lisent pas. Forcément, au même moment, la relation entre Alice et Paul va se renforcer (sans pour autant être montré à l'écran), le maire va se remettre à penser, et Alice prendre du galon, jusqu'à rendre jalouse une bonne partie des autres subordonnés du maire qui vont se sentir menacés par elle.

L'acmé de leur relation étant un plan-séquence de plus de six minutes mettant en scène Alice et Paul pour l'écriture de son discours, le « discours de sa vie » comme il le dit, pour sa présentation à l'élection Présidentielle. Sans nul doute la meilleure scène du film : les deux personnages rentrant enfin en totale adéquation, dans le même cadre, pensant le discours qui s'apprête à être prononcé et jonglant l'un après l'autre afin de le perfectionner le plus possible… ce même discours ne sera cependant pas prononcé et Paul ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle, et à vrai dire, on ne croit pas absolument pas à sa possible élection (c'est un maire PS je le rappelle). Le film se conclut trois ans plus tard, Alice rendant visite à Paul, lui offrant Bartleby de Melville, Paul lui indiquant alors qu'il s'est remis à lire… du moins un petit peu.

D'ailleurs, outre la scène concernant l'écriture du discours, j'ai aussi trouvé celle du téléphone magnifique. C'est la première dans laquelle on voit le maire faire enfin un réel premier pas vers Alice, se mettre à son niveau, lui parler sincèrement.

Le film possède malheureusement un gros ventre mou, lors de son troisième quart principalement. Alice se lie d'amitié avec Xavier (Pascal Reneric), un imprimeur qui apprécie les beaux livres, et qui a même possédé une « imprimerie à l'ancienne » quelques années auparavant. On comprend très vite où Nicolas Pariser veut nous mener avec ce personnage, et c'est en fait même dit à plusieurs reprises durant le long-métrage : Xavier incarne celui qui aime la vraie lecture, les choses bien faites, le concret, le « c'était mieux avant ». Les moments avec ce personnage ne sont donc pas des plus subtiles. À cela, il me semble important de noter la présence d'autres personnages, de personnages-fonction, clairement moins intéressants que les autres : Delphine (Maud Wyler) et Patrick Brac (Thomas Chabrol). La première est une bourgeoise écolo-psychotique qui n'apporte rien au récit si ce n'est quelques longueurs, le personnage n'étant de toute façon pas bien originale. Le second incarne quant à lui le bourgeois urbaniste aux grandes idées qui a d'énormes projets pour le futur Lyon ; là encore, rien de bien intéressant, c'est la représentation du millionnaire hors-sol, Alice le démasque très rapidement et on passe très vite à autre chose.

C'est lors de cette même troisième partie qu'on n'a presque plus affaire à des dialogues entre le duo d'acteurs. Du coup, on a l'impression de les quitter alors que leur relation commence enfin à s'étoffer, pour les revoir de nouveau une fois qu'ils sont arrivés à faire qu'un. On a l'impression qu'il manque quelque chose quoi, et à vrai dire, on s'ennuie un peu lors de cette même partie : ça manque d'au moins d'une scène de confrontation pour notre duo.

Le problème avec Alice et le Maire c'est qu'on a l'impression de visionner plusieurs films en un... mais plusieurs films hétérogènes, dont les pièces ne pourraient s'assembler les unes aux autres. Et en fait, c'est même un peu le cas, le film résulte du mélange de trois projets imaginés par le réalisateur : un film de fiction sur un président de région haut en couleur qui emmènerait un jeune assistant intello partout avec lui, l’histoire d’une jeune femme qui ne savait pas quoi faire dans la vie et qui essayait tout un tas de métiers, l'adaptation de L’homme sans qualités de Robert Musil afin de servir de liant entre les deux projets.

À cela, il faut ajouter le fait que le réalisateur avait prévu, dans un premier temps, que le film ne soit qu'une succession de scènes entre le duo, une sorte de suite de « dialogues philosophiques ». Pour le coup, j'aurais préféré avoir affaire à ce film. Les meilleures scènes du long-métrage étant clairement celles faisant dialoguer les deux protagonistes, beaucoup de choses nettement moins intéressantes étant brodées autour.

Enfin, c'est aussi très classique dans sa manière d'être filmé. Hormis la scène de fin déjà citée plus haut, le fait que le duo soit durant la majeure partie du long-métrage filmé chacun de son côté pour de plus en plus se trouver dans le même plan, rien de bien surprenant.

Bref, j'ai l'impression d'avoir vu un mix de plusieurs projets, pas forcément bien emboîtés les uns des autres, mais pas non plus un mauvais film, car il faut bien avouer que de nombreuses qualités se dégagent du long-métrage tout de même. Je suis, par contre, sûr qu'on aurait pu avoir droit à bien mieux.