Alphaville, c’est à la fois un film différent dans la filmographie de Godard, mais probablement celui qui résume le mieux les spécificités du cinéma du réalisateur Suisse.

Qu’on se le dise, je n’aime pas Godard, je n’aime ni le bonhomme, ni son cinéma qui pour moi symbolise l’accumulation de tous les tics de réalisation qu’un réalisateur qui se montre « arty » peut avoir, sans pour autant avoir le talent de ses ambitions. J’ai toujours pensé que les réalisateurs qui gravitaient autour de lui avaient souvent plus de maitrise que le maître.

Aussi j’avais plutôt de l’espoir cette fois, l’espoir d’un film différent, construit, à mi-chemin entre ses films les plus mainstreams au mieux corrects, et ses délires d’artiste expérimentaux mal calibrés. C’était sans compter l’espoir de l’homme de se comparer aux grands noms de la SF des années 60, un espoir en roue libre, un espoir gâché par l’un des plus gros défauts de Godard : un manque de fond évident, et des ficelles grosses comme des cordes de bateau à voile.

Mais alors qu’avait-il de si terrible ce film ? Et bien je vais te le dire.

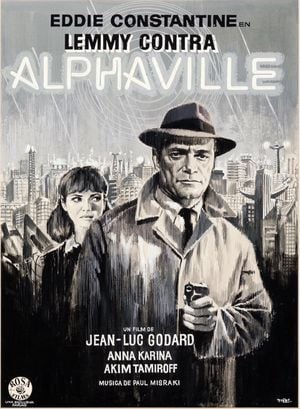

Déjà ce qui saute aux yeux, c’est le jeu médiocre des acteurs, une situation d’autant plus étonnante que le casting compte en premier lieu Eddie Constantine, un acteur chevronné dont le savoir-faire en 1965 n’est plus à prouvé. Tout sonne faux, des textes remplis de poncifs philosophiques d’un étudiant en première année à Tolbiac qui confondrait l’Univ et un congrès du PCF, au ton monocorde désincarné des acteurs (on est bien loin du jeu de locution d’Emmanuel Riva dans Hiroshima Mon amour).

D’une mise en scène, d’un montage, et d’un travail technique sur le cadrage au mieux valide, au pire raté, tout respire l’à peu prêt, le maladroit le brouillon, le Good enough pour reprendre une expression à la mode. Dans la grande période de la SF des années 60, le film ne tient aucune comparaison avec un Farenheit 451 par exemple qui sortira un an plus tard, et encore moins avec les équivalences américaines qui sortaient alors.

En cherchant à se placer comme un sommet de la cinématographie futuriste expérimentale, Alphaville ne réussi qu’à singer ce que faisaient déjà nombre de films à petits et moyens budgets américains dans les années 50, par son scénario déjà vu, empruntant plus au film noir sans originalité, une absence d’audace et des choix esthétiques pauvres, comptant sur la mise en place d’éléments illogiques pour espérer nous plonger dans un futur de pacotille, un Godard qui veut simplement nous dire « ta gueule, c’est le futur ».

D’un fond sans finalité, Godard réalise un film vain, virant vers le film le noir sans jamais avoir son panache, et empruntant à la SF ses codes sans jamais les maitriser, monsieur le Maître de la nouvelle vague apparait bien plus pédant qu’inspirant.

De ces 1h40 de vanités plates, on retiendra une unique scène de 30 secondes au bord d’une piscine, 30 secondes qui fonctionnement mais ne raisonnent pas avec le reste du film, 30 secondes qui ne feront malheureusement que nous rappeler que le reste ne vole vraiment pas haut.