Pour son 35ème film, sans surprise, nous avons là une réalisation très sommaire du monstre sacré Eastwood, qui privilégie comme à son habitude la force du récit et le combat intime de ses personnages, et ce n’est pas plus mal. La gueule drapée de poussière, suintant la pisse froide et ruisselant de sueur, son héros s’impose dès le début comme la Maggie Fitzgerald de son Million Dollar Baby, le William Munny de son Impitoyable, des individus mus par la volonté de se dépasser, pour eux, pour les autres, quitte à subir de plein fouet les âpres souffrances psychologiques qui en découlent. OSEF la mise en scène, OSEF le montage. Le rythme en plus, la larme à l’œil, American Sniper franchit tous les obstacles sans encombre.

Là-dessus, Bradley Cooper, de son joli minois barbu, et ragaillardi d’une quinzaine de kilos en plus, troque l’intempestive légèreté qu’il arborait jusqu’alors contre une transe psychologique désamparante, oscillant de la confiance la plus totale au doute le plus absolu en un regard. Son jeu implacable et son implication pour le rôle imposent résolument le respect.

Aussi ce film, emporté par la proéminence du classicisme eastwoodien, hérité de Ford et consorts, porte-t-il fièrement les couleurs d’une Amérique étincelante de fierté et combative. Et devinez quoi ? C’est tout l’intérêt.

Tous, absolument TOUS les clichés américains bombardés par Hollywood depuis des lustres sont réunis dans ce film : le père qui apprend à chasser à son fils, le GI qui drague une meuf accoudé au comptoir et bière à la main, le coaching intensif pro-army à la Full Metal Jacket, l’accouchement du premier enfant, le barbecue du quartier en banlieue résidentielle, près des tulipes et des hortensias, le daddy qui rate le match de football du fiston, les compassions fraternelles de deux soldats en mal du pays, et enfin le regard fébrile du sniper, un gamin dans viseur, grenade RKG russe à la main… Ah non, ça on le voit pas tout le temps.

Tout ça, c’est à la fois la vie, la culture et le malaise des Etats-Unis, contée ici à travers les yeux de Chris Kyle. Un bon texan bien patriote, véritable porte-étendard d’un républicanisme exacerbé, dévoué au Seigneur comme à sa mère patrie, Bible dans une main, fusil dans l’autre. Bien au-delà de la guerre menée par les US en Irak, c’est le combat de Kyle contre lui-même qui transparaît sur les lignes de l’intrigue, et qui pose inlassablement la même question : Qui l’emportera, de l’homme ou du soldat ? C’est bien ici qu’Eastwood situe son propos, en fouillant le tourment d’un homme rattrapé en permanence par son dévouement pour l’armée, recomptant tous ceux qu’il a tué pour sauver ses compagnons de treillis, en recomposant pas à pas la pensée tragique du héros, toujours au front même quand il n’y est pas.

Ses enfants ne sont quasiment jamais filmés, ou alors en coin de cadre, et ne sont jamais mis en valeur. Le parfait exemple illustrant l’éloignement psychologique de Kyle reste celui de l’hôpital, où on le voit hurler « Occupez-vous de ma fille », coincé derrière une vitre et observant, impuissant, son enfant pleurer. Le même procédé est utilisé pour son épouse, n’écoutant que les bruits des mitraillettes à l’autre bout du fil, ne sachant si son époux est encore de ce monde à chaque instant. Cette barrière croissante entre sa famille et lui, faîte du crachas des mitraillettes et des cris de ses frères d’arme, est le fruit des attentats du 11 septembre, et d’une guerre qui a façonné l’unité des citoyens du pays contre un ennemi commun.

Grâce au personnage de Kyle, l’Amérique se regarde, se contemple, et s’y complaît. Elle a ce quelque chose d’égoïste, comme si elle cherchait en permanence à se rassurer sur son histoire, à légiférer ses actes, à justifier sa faillibilité. A travers ce film coup de poing subsiste une fois encore cette pensée éternelle d’un Hollywood qui cherche à justifier son histoire auprès du monde. Parce que c’est son rôle, en tant qu’atout politique, que de faire pardonner les décisions et les méthodes qui furent celles des Etats-Unis à une époque, et de diffuser ce mea culpa outre-Atlantique.

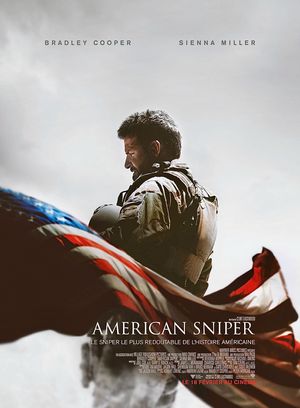

Dans ce cadre, on pourrait d'ailleurs évoquer la symbolique de l'affiche officielle du film (ci-dessous), qui n'a rien de celle d'un film de guerre. Ainsi, au lieu du soldat arborant fièrement son arme et dominant le cadre de toute sa silhouette au premier plan, on a préféré le mettre au second, le dos tourné, tête baissée, seul, usé par la guerre. Derrière, un fond gris plus triste qu'autre chose, et en filigrane, un voile poussiéreux et brumeux. Enfin, devant lui flotte le drapeau en berne d'une amérique tout aussi meurtrie, tel un linceul. Nous assistons délibérément à une scène de deuil, en hommage à tous les soldats morts pour la patrie. Si ce film est patriotique, comment ne pas y voir le regret d'un pays ? Si ce film est l'expression d'un regret, comment ne pas en faire un film patriotique ?

L’histoire des Etats-Unis est faîte de contradictions, de paradoxes, qu’elle cherche en permanence à illustrer au travers de sa culture. Et American Sniper en est à ce jour le meilleur exemple. Avec ce film, Eastwood pose la question ultime à l’Amérique à propos de ses soldats. Ce pays a-t-il forgé des loups, ou bien des moutons ? Libre à vous d’en fournir la réponse. Le cinéma, de son côté, a trouvé la sienne : en forgeant des chiens de berger.