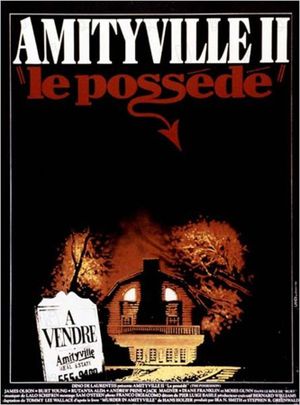

Amityville 2 : Le Possédé par Courte-Focalefr

Souvenir, Souvenir : ceux qui ont eu le malheur d’entrer dans La Maison du Diable version Rosenberg (1979) n’en sont pas ressortis indemnes…à force de crises de fous rires face à l’affligeant spectacle visionné, digne d’une mauvaise foire des ténèbres. Quelle idée de retourner dans cette baraque ! Et pourtant…

Parfois il faut bien faire fi des préjugés et savourer la surprise quand elle se présente : oui, cette suite d’un des faux-classiques les plus surestimés de la galaxie (ce nanar ridiculo-hippie avec un James Brolin bedonnant) est un petit film de genre d’une redoutable efficacité, respectant le cahier des charges de toute bonne production horrifique. A savoir ? La qualité esthétique, l’entorse à la bonne morale, l’excitation due à la transgression caractéristique d’un genre riche gorgé de symboles phobiques, de peurs excitantes, d’inconscient libéré et d’illustrations de la peur. Une peur au premier degré. L’exact opposé, mot par mot, de Scream 3, pour résumer.

Amityville : Le Possédé est l’exemple du film modeste mais réussi, qui a tout compris aux attributs d’un type de cinéma, un cinéma parfois porteur de sens mais toujours fondé sur le sensualisme (les frissons, la frousse, le sang, le sexe…), où fond et forme se conjuguent pour rappeler au public, pris par la gorge, l’essence même de l’art d’épouvante !

Cette suite littéralement « bigger and louder » écrase un premier opus abominable (dans le mauvais sens du terme) en respectant ce qui fait pulser le corps horrifique : le suspense hitchcockien parsemé de gore malsain, la douce radicalité bousculant les attentes du spectateur, tout cela additionné à un certain savoir-faire formel hollywoodien. Une efficacité « à l’américaine »…agissant pourtant dans le cadre d’une production à l’européenne ! Le metteur en scène et le producteur sont deux italiens : le magnifique Dino De Laurentiis (La Strada de Fellini, Barbarella, Un justicier dans la Ville, King Kong et King Kong 2, Flash Gordon, Dune, Evil Dead 3…) et le talentueux Damiano Damiani (assez méconnu en France, mis à part pour avoir signé un des innombrables opus de la franchise Terrence Hill/Bud Spencer) (!).

L’histoire en apparence est la même, celle d’un massacre familial dû à l’influence d’esprits frappeurs hantant une maison à forme humaine (tiré d’une histoire vraie, oui oui, d’une histoire vraie !)…mais l’influence cette fois-ci est tout autre, moins proche de Mel Brooks (pardon) et bien plus héritière d’un très grand film américain, traumatisme d’une époque, et pièce de maître fédératrice s’il en est : L’Exorciste, de William Friedklin (nouvelle vision d’un genre, qui a même su enterrer l’empire Hammer !) Une pareille idée du divertissement malsain et perturbateur voire blasphémateur, jouant sur une même adition de talents. Soit le doré d’un scénariste chevronné (Tommy Lee Walace, précieux membre de la « bande à Carpenter »), des interprètes bien dirigés (l’hallucinant Jack Magner), l’orchestration frénétique de Lalo Schifrin, la maîtrise signifiante d’un vrai technicien, la photographie baroque de Franco Di Giacomo (lui aussi italien), sans oublier les maquillages détonants et fort dégueux de Joe Cuervo, héritant clairement d’un Dick Smith dans le façonnage de la possession qui en jette. L’artisanat au service de la subversion.

Plus que par ces menus blazes, là où ce sequel a tout compris à la richesse de l’œuvre de Friedklin c’est par sa manière de déployer une même optique du concept horrifique comme prétexte à l’implosion psychologique. Le thème de la possession diabolique et des phénomènes paranormaux, toute la fascination portée aux poltergeists, ne sont finalement qu’une façade face à un fond bien plus angoissant car plus « terre-à-terre », traitant explicitement des fissures de la famille-type américaine dans toute sa déchéance. A se demander qui est le monstre : cette maison néfaste pour les esprits ou bien…la famille en en elle-même.

Pour mieux constater l’ambiguïté prégnante, il suffit de faire un panoramique sur ce portrait effrayant de l’american way of life : une mère croyante jusqu’à l’hystérie (il n’est jamais trop conseillé de lier le film au superbe Carrie de « Dio Palma »), un père amateur de coups de ceinture portés sur la tronche de sa fille de cinq ans (Burt Young, who else ?), réservant même quelques mandales à sa dulcinée si celle-ci refuse l’acte sexuel, une sœur ne concevant pas qu’un amour strictement familial à son frère, ce dernier, futur possédé à tête de junkie, devant faire face à ce beau monde avant de réagir par la plus extrême violence à cette crise morale, pas plus aidé que cela par un prêtre désarmé (le père Merrin ?). Ainsi toute la violence est déjà présente, dès la scène d’ouverture, sans qu’une quelconque entité satanique puisse bouleverser la donne, à l’intérieur de cette cellule grisâtre, ce carcan glauque parsemé d’horreur conjugale et d’inceste qui ne fait pas trop « rêve américain » mais se rapproche plus des excès déviants d’un Wes Craven des débuts.

Cette idée initiale de déboulonnage des conventions narratives (le cercle familial n’est jamais uni dans le malheur), anti-commerciale en diable (sans mauvais jeu de mots, enfin maintenant, si), démontre tout le radicalisme d’un film baigné d’une photographie jouant constamment sur les contrastes chiadés, la présence perpétuelle des ténèbres, l’absence de lumière divine, et propose qui plus est un savoureux mélange des modèles de « films fous » qui ont appris le langage cinématographique à plus d’un fan transi.

Les séquences subjectives pensées dans leur fluidité rappellent le Sam Raimi des années quatre-vingt (se rapprochant dans l’aspect story-boardé d’un Evil Dead, sorti lui aussi en 1982), le sens du spectaculaire est digne du spielbergo-hooperien Poltergeist, le décadentisme nihiliste qui en ressort n’a rien à envier à la Trilogie de L’apocalypse (et plus particulièrement à Prince des Ténèbres), l’image du prêtre défaillant renvoie évidemment à L’exorciste, en somme toute cette logique pluri-référentielle booste l’ensemble sans jamais le fragiliser. Cette addition de sources hétéroclites permet ainsi la conception de scènes aux idées picturales puissantes : un travelling circulaire à effet-frousse laisse la place à un plan-séquence d’une rare précision (la caméra, représentant le démon, suit le personnage, se rapproche de son dos, s’élève au ciel, se rabaisse…) ou à une image aussi métaphorique que sensorielle (la caméra insiste sur un miroir qui se brise partiellement, jouant autant sur l’idée de malheur que sur l’expression du personnage qui le scrute).

Pour le coup, ce petit tour de force d’une morne saga est la symbiose adéquate entre la surenchère promise, le formalisme ingénieux, l’exploitation d’une histoire tragique, et le sentiment cathartique de virulence, tout cela pour un produit sorti des studios. Une virulence qu’on retrouvera encore chez Tommy Lee Walace, qui a dû beaucoup compter pour ce projet, et qui balancera au public une même surprise inclassable, sorte d’ovni dans une saga pareillement peu excitante (car pillant un opus originel inégalable malgré une suite superbe) : Halloween 3 (baptisé Le Sang du Sorcier chez nous), parenthèse jouant sur la conspiration et traitant avec amusement de l’influence de l’omniprésente publicité télévisuelle (bénéficiant qui plus est d’une fin ô combien carpenterienne, proche de la fin du monde imminente de The Thing)…de quoi rappeler que la satire n’est jamais en inéquation avec le principe du « thrill » : le frisson.

Bref, éteignez vos lumières, sortez vos chats, coupez vos lignes téléphoniques, et relaxez-vous donc à l’intérieur de cette maison hantée, preuve comme une autre qu’il n’y a pas que les gremlins à éviter dans une baraque, et qu’il n’y a pas que les Paranormal Activity qui comptent dans la vie dangereuse d’un agent immobilier.