Une suite qui s’écarte du modèle narratif de son prédécesseur par un traitement plus brutal et dynamique, ne laissant que peu de place au doute sur la présence d’un esprit maléfique au 112 Ocean Avenue. Malgré des premières manifestations propres aux films de hantise, le thème de la possession reste prépondérant et présente un point de vue différent de l’affaire Amityville.

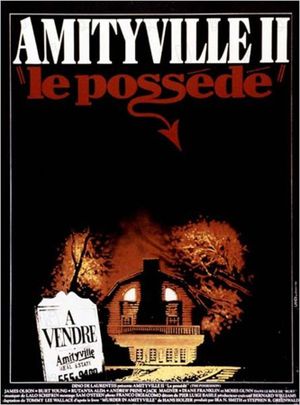

Le premier film de la saga Amityville se penchait sur la période d’habitation de la famille Lutz. Arnaque opportuniste ou cas avéré de maison hantée, l’intrigue se développait sur l’influence latente de l’assassinat de la famille DeFeo. Ce dernier point étant un argument de poids pour soutenir l’aura glauque des lieux. À peine évoqué en début de métrage, ce fait divers des plus sordide reste pourtant essentiel pour mieux appréhender la genèse des événements. Trois ans après le succès cinématographique du précédent opus, une suite est mise en chantier. Celle-ci fait office de préquelle pour découvrir une autre facette de l’histoire du 112 Ocean Avenue.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, ce deuxième volet est un peu l’antithèse de son modèle. Certes, le cadre reste similaire et les aboutissants également, mais on ne peut parler d’une continuité, à tout le moins de cohérence entre les deux productions. La raison est très simple, le traitement du sujet est foncièrement différent. À commencer par la gestion des manifestations paranormales. Ici, elles surviennent avec plus de force et de brutalité. Les dessins sur les murs, les hallucinations (le bras emmuré), le désordre soudain dans la cuisine... Chaque élément est plus explicite, plus percutant dans sa présentation.

La première partie tend à nous faire penser à la présence d’un poltergeist. Par ailleurs, cette approche est similaire au Poltergeist de Tobe Hooper, également réalisé la même année. Les effets de mise en scène, comme la vue objective du point de vue de l’entité, s’essayent à une suggestion toute différente de son prédécesseur. Là où le film de Stuart Rosenberg suscitait le doute, au risque de se perdre dans ses multiples considérations, Amityville 2 prend un parti bien défini. En l’occurrence, on reste ancré dans les domaines de la religion et de la possession. On écarte toute approche rationnelle et pragmatique, tout comme les allusions de sorcellerie et de pratiques occultes évoquées par le passé.

Par la suite, l’accent est mis sur la possession du fils aîné et des poursuites judiciaires qui découlent de ses crimes. De fait, on s’éloigne quelque peu du cadre domestique et de la sensation d’isolement éprouvée dans le premier volet. Ici, la vulnérabilité tient au salut de l’âme et non à l’impuissance d’une famille face à des phénomènes paranormaux. Pour cela, le récit s’appuie sur le fait que Ronald DeFeo entendait des voix lui commander de tuer les siens. Bien que la «folie» ne fut pas retenue à son procès, cette thèse fait l’objet d’un travail méticuleux qui se départit de tout réalisme au profit d’une vision très spectaculaire, voire grotesque, de la possession. Notamment en ce qui concerne la transformation physique du principal intéressé.

Autre point sur lequel se différencie le présent métrage: l’image de la famille. Les Lutz sont dépeints comme un foyer moderne et stable. Les Montelli, pendant fictif des DeFeo, sont l’archétype de la famille dysfonctionnelle. Père violent et incapable d’exprimer ses sentiments, mère bigote empreinte de superstitions, fils aîné assimilé au bouc émissaire du clan... L’aspect conservateur et suranné de cette image peu avenante reste néanmoins le moindre mal lorsqu’on évoque la relation incestueuse entre Johnny et Patricia. Par ailleurs, cet élément peut constituer indirectement un mobile légitime pour l’auteur des meurtres; qu’il s’agisse de préserver un secret de famille ou d’annihiler le cadre illusoire de son existence.

Au final, Amityville 2 se révèle foncièrement différent de son aîné. Le rythme narratif se veut plus emporter et les manifestations tiennent davantage aux rejets des symboles religieux. Cela passe par la classique croix du Christ renversée ou voilée, mais surtout par l’acte sexuel incestueux avancé comme un blasphème ou une offense. De même, on peut s’attarder sur cette construction en deux parties qui présentent les faits et leurs conséquences à court terme. L’incursion demeure intéressante et a le mérite de proposer une expérience foncièrement différente, même si le thème reste similaire. On ne parlera donc pas d’une suite logique, mais plutôt d’une vision complémentaire assez pertinente, exception faite de quelques séquences par trop grandiloquentes et explicites pour traiter du sujet de la possession.