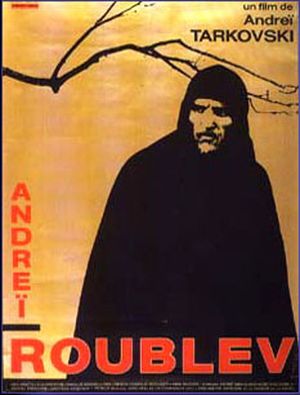

Andreï Roublev n'est pas un film chiant. Ni inaccessible. Ni élitiste. Le synopsis le fait passer pour le plus tarkovskien de tous, alors qu'il est en fait bien différent des autres films du maître. En effet, sur le papier, voilà à quoi on a droit : trois heures en noir et blanc, sur un moine peintre d'icônes du XVe siècle. Et en russe, s'il vous plait ! C'est sans doute un peu pour ça que personne n'affronte Andreï Roublev avant de s'être farci plusieurs autres Tarkovski, considérant le film de 1966 comme une sorte de boss final du cinéma soviétique. Bien au contraire, il faudrait le voir en premier. Il n'a pas le scénario complètement obscur du Sacrifice ou de Nostalghia ([SPOILER]"Alors en fait, c'est un professeur suédois d'esthétique, il fête son anniversaire mais la troisième guerre mondiale est déclarée alors il brûle sa maison pour demander à Dieu d'empêcher ça et on sait pas si ça marche"). Ni la structure éclatée et retorse du Miroir ("Alors oui, le personnage principal n'apparait jamais à l'écran, et on voit ses souvenirs et ses rêves dans le désordre"). Et bien deux ou trois fois moins de dialogues philosophiques que Stalker. À une exception près, il n'y a pas non plus dans Andreï Roublev de longs intermèdes de pure poésie visuelle sans fonction narrative, alors qu'ils abondent dans tous les films suivants. Il ne s'agit pas non plus, comme tous les suivants, d'un film asocial et introverti, refusant le monde et le peuple, et n'utilisant qu'une poignée d'acteurs dans un décor reculé. Enfin, on n'y trouvera pas de poèmes russes à moitié intraduisibles chuchotés en voix-off par une petite fille. Ne l'oublions pas : ce film n'est que le deuxième d'Andreï Tarkovski, et le réalisateur n'a que progressivement radicalisé son propos au cours de sa vie.

Alors, que reste-t-il d'Andreï Roublev ? C'est un film d'une facture plus classique, d'une vitalité extraordinaire, à mille lieues de l'austère méditation d'un film de moines qu'on irait plutôt chercher du côté de Des Hommes et des Dieux. Roublev le moine n'en constitue pas tellement le centre : c'est un film beaucoup moins focalisé sur son héros que ceux qui suivront. On ne le voit jamais peindre, ni même prier, et il est bien souvent simple témoin de son temps. Il découvre, de nuit, des centaines de païens courir nus dans les bois, une torche à la main, en résistance à l'évangélisation imposée. Il assiste, presque impuissant, au sac de la ville de Vladimir par les Tatars aidés d'un seigneur russe félon, dans une scène d'une implacable violence. Et il refuse de peindre le Jugement Dernier, renonçant à provoquer chez le peuple la foi par la terreur. Le film se compose ainsi en huit tableaux, tous espacés de quelques années, et plutôt indépendants les uns des autres, presque comme autant de courts-métrages. Chacun nous révèle une facette de cette Russie médiévale, parfois sombre, parfois extatique, avec un engagement et une modernité qui laissent sans voix.

L'autre jour, j'ai vu The Hill de Sidney Lumet, autre film du milieu des années 60 considéré comme un chef-d'œuvre. Et, comme on enfile un scaphandre, je me suis préparé, mentalement, au visionnage d'un film vieux d'un demi-siècle. Il s'agit, certes, d'un grand film, pour son époque. Une fois qu'on a accepté que comparé aux canons actuels, il ne sera que très modérément subversif. Que son esthétique aura sans doute pas mal vieilli. Que son thème ne sera pas le plus original.

Au contraire, Andreï Roublev, avec sa photographie impeccable, sa composition sans cesse sublime, son propos multiple autant que profond, et jusqu'à ses costumes criants de vérité, n'a pas pris une seule ride. Et il serait bien dommage d'y voir un film moins essentiel que Solaris ou Stalker. Assez éloigné d'un film véritablement mystique et obscur, c'est en fait plutôt des Sept Samouraïs qu'il faudrait le rapprocher. Même longueur, même sujet médiéval, même stature monumentale dans le paysage du cinéma mondial, et, rappelons-nous-en, chacun des deux films restant finalement tout à fait accessible.