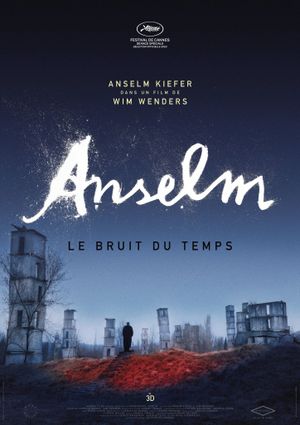

L’œuvre d’Anselm Kiefer semble dès ses origines destinée au grand écran cinématographique : plurielle, profuse, gigantesque (l’artiste a inauguré le concept des Monumenta en 2007), elle s’étend sur de vastes espaces, par des installations formant une sorte de ville concept dans laquelle les déambulations de la caméra trouveront toute leur légitimité. Wim Wenders s’empare de cette matière souvent construite sur le principe du palimpseste, par couches successives, et offre, par le recours à la 3D, une expérience de l’œuvre tout à fait enthousiasmante. Le spectateur se trouve ainsi immergé dans des conditions optimales pour parcourir un work in progress, des coulisses de la fabrication à un surplomb visuel transcendant la douloureuse expérience des expositions bondées.

Laissant dans un premier temps le mystère de ces silhouettes occuper l’espace, **Wenders **recourt à la musique et des voix off chuchotées qui rappellent fortement l’atmosphère contemplative qu’il avait construite dans Les Ailes du désir : cet accès à un autre monde où murmurerait un sens caché, à portée de celui qui se rendrait disponible à sa contemplation.

Il s’agira néanmoins de connecter l’œuvre à l’Histoire, et d’en délivrer quelques clés. Né (comme Wenders) en 1945, Kiefer affronte dans son enfance la chappe de plomb d’un silence assourdissant sur le passé de son pays, et fera de son œuvre la déchirure de cet insupportable voile : des champs labourés par le passage des tanks, des formes rappelant des stèles à perte de vue, et le recours à l’écriture de Paul Celan pour affronter l’indicible sature son travail, comme un cri venu de plus loin que sa propre existence. L’esthétique des ruines, très présente, où le brûlis et la sédimentation des gravats devient la matière première de ses toiles, semble donner une nouvelle modulation à l’Allemagne, année zéro de Rossellini. Quelques archives expliquent ainsi le parcours de l’artiste et les nombreux malentendus qu’il a dû affronter, sans jamais perdre de vue le principe premier du documentaire, qui consiste à s’immerger dans les étendues de son œuvre.

On comprend donc d’autant moins la nécessité de certaines séquences, où Wenders fait tourner le fils de Kiefer pour l’incarner jeune adulte, et son petit neveu (Anton Wenders) pour l’enfance. La facticité du dispositif tranche avec le brutalisme fécond de l’œuvre mise en regard, comme si le réalisateur ressentait le besoin d’intégrer sa propre mise en scène, une signature au sein de ce regard admiratif pour le travail d’un autre. Même si le film s’achève sur l’une de ces séquences, assez balourde dans son symbolisme où l’adulte porte l’enfant sur ses épaules, on retiendra du film bien d’autres images, puissantes, muettes et amples, qui parviennent à marier avec force la mobilité du cinéma et le langage puissant de l’art contemporain.