« C’est beau une ville la nuit », a-t-on coutume de dire. C’est d’autant plus vrai quand il s’agit de Paris, ses monuments légendaires (la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre-Dame,…), la Seine coulant paisiblement ou débordant jusqu’aux voies sur berges. Aux pieds des lieux chargés d’histoire, sur les trottoirs qui bordent les immeubles des plus beaux quartiers, sous les ponts qui enjambent le fleuve, le réalisateur d’origine allemande Claus Drexel a suivi pendant quatre saisons des sans-abri qui tentent de survivre, non dans un souci d’enquête, mais plutôt dans celui de recueillir leur parole sur leur situation actuelle, c’est-à-dire qu’aucun élément n’est mentionné concernant aussi bien les motifs qui les ont amenés à tout perdre et à vivre ainsi que ce qu’ils sont devenus à l’issue du tournage.

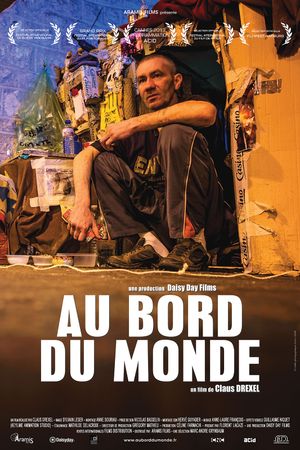

Filmé en cinémascope, photographié de manière exceptionnelle par Sylvain Leser, Au bord du monde est, à plus d’un tire, un film remarquable, à la beauté sépulcrale et à la force tellurique. Tous les plans sont donc réalisés de nuit, ce qui uniformise aussi le temps car, hormis la neige, les décorations de Noël et les orages diluviens, on ne distingue pas tout à fait les saisons. En leur offrant le plus beau des décors, dans des prises de vue qui coupent le souffle par leur noire flamboyance, faisant penser aux toiles de Goya, du Caravage, le réalisateur rend aussi un vibrant hommage à ces dépossédés de tout, ces hommes et ces femmes devenus invisibles, contraints à se tapir, à se terrer, à disparaitre au fond de cabanes de fortune, à l’intérieur de tentes minuscules repliées à l’aube, sous un amoncellement de couvertures et de sacs de couchage, dans des espaces oubliés de tous, malpropres et infestés où ils disparaissent à la vue de ceux qui peuvent vivre au grand jour. Annihilés dans leur condition humaine, ils sont plus sûrement les véritables héros de l’époque. Quelle force, quelle endurance, quel courage pour accepter et continuer à mener une existence sans projets, rythmée par la nécessité de trouver à manger, de ne pas mourir de froid. Le basculement dans la folie, tout au moins dans l’incohérence des propos, dans la répétition sans fin des mêmes phrases comme autant de persuasions adressées à eux-mêmes, n’est pas loin pour certains. Mais comment le psychique ne serait-il pas atteint, tout autant que le physique (vieillissement prématuré, espérance de vie réduite au bout de quelques années passés dans la rue), lorsque le refuge dans le monde de l’imaginaire, du retrait de la réalité s’impose à son tour pour ne pas sombrer totalement.

Loin des clichés du clochard aviné et agressif, mendiant et envahissant, Jeni, Christine, Wenceslas, Pascal, Alexandre, Michel et les autres (tous n’apparaissant pas au montage) témoignent à leur façon d’un monde dont ils sont bannis, un monde incapable d’apporter une réponse à cet état de fait. Le dénuement matériel s’accompagne aussi d’une solitude extrême. À deux reprises, le réalisateur parle avec un sans-abri tandis qu’un autre, dans le champ, vaque à ses occupations, ne semble ni écouter ni être concerné et finit même par quitter la scène. Une vie d’anachorète coupé de tout, qui pose, comme cet homme qui nous fixe dans le trou d’un mur le long d’une voie de circulation, un regard venu d’un endroit qu’on ne peut plus saisir, à peine imaginer. Au bord du monde atteint une dimension mythologique, presque biblique, opère comme un retour aux origines, alors que nous sommes au cœur des plus beaux et plus riches quartiers parsemés des monuments les plus fameux, faits des pierres qui semblent porter la mémoire de l’histoire et des hommes, à la fois protectrices et tellement détachées.

Claus Drexel pose juste quelques questions, demande quelques précisions, mais laisse la plupart du temps ses interlocuteurs s’exprimer, avec parfois drôlerie, un étonnant optimisme, un réalisme douloureux, une capacité inattendue à analyser, voire à théoriser, leur situation. Œuvre nécessaire et radicale, qui va jusqu’au bout de ses partis pris, accusée bêtement de grandiloquence là où il y a respect et choix de garder la bonne distance et d’adopter la bonne position (on ne voit jamais les sans-abri qu’assis, allongés ou à genoux), ce documentaire, qui est aussi un authentique objet de cinéma, sert de miroir dans lequel il nous faut bien regarder notre impuissance et notre petitesse.