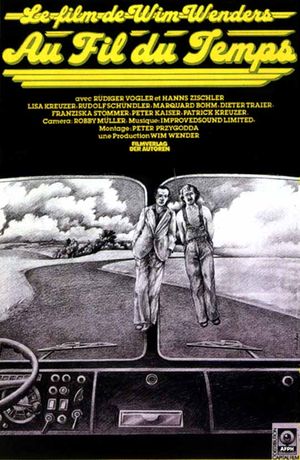

Au fil du temps conclut la trilogie de Wim Wenders, précédé d’Alice dans les villes et Faux Mouvement : c’en est l’apogée, et la substantifique moelle de sa première période, avant que l’exil européen puis américain ne vienne renouveler son œuvre. A ce stade, l’influence se borne à une dimension culturelle, qui irrigue la bande son, fortement emprunte de rock, la thématique elle-même du road movie, et jusqu’à l’esthétique, dans un superbe noir et blanc qui sublime la valeur contemplative de chaque séquence.

Le principe est toujours le même pour les trois films : suivre des individus volontairement à la marge, dans un périple hasardeux et dénué de réelle destination : une errance propice au questionnement existentiel, aux aphorismes, aux rencontres et qui décide, conformément au programme éponyme, de laisser du temps émerger le sens.

Les voies parallèles déterminent toute la structure de cet opus final : dès le départ, le camion prend une trajectoire tangente à celle, toute tracée, du train, tandis que le protagoniste Bruno sillonne la lisière entre RDA et RFA, dans un pays ravagé par l’histoire encore fraiche, et dont les séquelles ont modifié jusqu’à son industrie cinématographique : le réparateur de projecteurs entend ainsi les différents acteurs du secteurs, pour une mise en abyme par instant un peu trop appuyée, mais qui a toujours fasciné Wenders, pour qui le cinéma est un sujet qui se doit de coloniser à visage découvert son écriture.

La posture de poète, de sage ou de fou est finalement la même : Bruno rencontre Robert, un pédiatre récemment divorcé, et qui doit réinventer sa trajectoire, offrant la possibilité de verbaliser leur personne, ce que refuse l’homme de l’image : Bruno, en militant de la solitude, répond : « Ich bin meine Geschichte », possible porte-parole silencieux du réalisateur : par lui, le génie du lieu s’exacerbe (une cabine de projection, un lac dans lequel une voiture va se noyer avec fracas, une usine désaffectée, une lande désertique…) et le lyrisme est rendu possible, lors de superbes séquences musicales où éclate une émotion qui se passe de tout discours. Son sourire et son rire transforment la théorie d’un programme existentialiste en un parcours qui, même involontairement, laisse toute sa place à l’autre : Robert, d’abord, compagnon de route, mais aussi des rencontres plus éphémères, dont un homme qui revient à lui grâce à l’écoute précieuse de ces inconnus après que sa femme se soit encastrée – volontairement ? dans un arbre.

L’errance et le refus d’un trajet conventionnel sont en somme les conditions nécessaires à l’émergence du sens : pour cela, les traces se multiplient, diffuses, fugaces : c’est la mémoire des nostalgiques du cinéma d’avant, le cahier de notes dans lequel un enfant note tout ce qu’il voit, la confession sur l’existence (« Il n’y a que la vie », dira le tout récent veuf), et qui se combinent à une volonté de faire taire la vanité du langage. Robert impose le silence à son père pour qu’enfin, il l’écoute, tandis que la dernière projectionniste sur le parcours de Bruno assume de faire mourir le cinéma plutôt que de diffuser des œuvres qui contribuent à abrutir les foules.

Le trajet se poursuivra, à l’aune d’un message laissé par Robert, qui aura fait de ces presque trois heures un prélude à l’action : « Il faut tout changer », écrit-il, figurant la carrière à venir du cinéaste, qui franchira les frontières (Paris, Texas), tutoieras les anges (Les Ailes du désir) et ira même errer du côté du futur (Jusqu’au bout du monde). Mais, à bien y réfléchir, c’est probablement dans un cet élan contenu, et quasi circulaire, limité à son pays et à la modestie de ses moyens, qu’il aura atteint le cœur le plus dense et surtout le plus émouvant de son œuvre.