J’ai toujours aimé ça, les longs voyages en voiture.

Que cela soit pour aller à un endroit soigneusement défini à l’avance ou alors simplement pour se laisser conduire là où la route nous emmène, le temps s’évapore, la vie s’arrête, suspendus entre le goudron et le ciel qui se rejoignent là-bas, au loin, à l’horizon.

Alors les paysages défilent. La ville d’abord, avec ses grands immeubles tout neufs et ses petites maisons qui semblent être là depuis toujours, avec ses bars et ses tabacs, ses salles de concerts et ses cinémas, ses centres-commerciaux et ses magasins, ses places et ses parcs, et puis arrivent les zones commerciales, toutes identiques, toutes pareilles, toutes les mêmes et puis ensuite les zones industriels avec ses usines et ses grandes cheminées, sa ferrailles rouillées et ses briques noircies et puis enfin les arbres se mettent à border la route, les champs étendent leurs ailes infinies partout où le regard se pose, les vaches nous regardent filer en mâchant un peu d’herbe et les forêts, les montagnes, les nuls-parts et les autoroutes, les départementales, les routes de campagne et puis les villages arrivent à leurs tours, avec leurs maisons et leurs fermes, leur églises et leurs mairies, leurs bars et leurs tabacs, leurs places et leurs petits espaces verdoyants et alors la ville à nouveau réapparaît.

Et puis les gens défilent aussi, les enfants font du vélo sur le bord de la route, des adolescents regardent le temps passer assis sur un banc, des parents vont chercher leurs enfant à l’école, d’autre sortent du travail, vont chercher du pain à la boulangerie, vont à la salle de sport, font un jogging réparateur, boivent quelques bière en terrasse, se dispute devant la fontaine de la Grand-Place, s’embrasse à l’ombre d’un arbre, se séparent dans les larmes, se retrouvent dans les rires, rentrent chez eux dans le silence, klaxonnent dans la voiture d’à côté et un vieux couple regarde tout avec la mélancolie d’une vie passé depuis les marches de l’opéra, et on s’imagine la vie de tous ses gens, ce qu’ils ont fait pour en arriver là, et ce qu’ils vont bien pouvoir devenir.

Et puis arrive un moment où les paysages finissent par devenir secondaire, à ce mélanger les uns aux autres, où les gens disparaissent à leur tour, à se fondre au bord de la route qui défile indéfiniment et alors on commence à voyager en soit, à la surface d’abord, et puis toujours un peu plus profondément à mesure que le temps passe et que la voiture file, à se rappeler les jeux dans la cour de récré, Giovanni le meilleur ami portugais au prénom italien de l’école qui vivait au palier d’en dessous, les sorties dans la hutte de papi au milieu des bois pendant les grandes vacances, les sortie en vélos avec les cousins, les déplacements en minibus pour les matchs de football du samedi après-midi, les baisés endiablés sous le préau du collège avec la petite Jade, ses cheveux bruns, ses grands yeux verres, et ses lèvres pulpeuses comme un jus de pamplemousse fait maison, les premiers amours, les sorties du lycées, les grosses soirées de la fac, les concerts, les festivals, les gens qui sont entrés dans nos vie pour en ressortir sans jamais y revenir, ce qu’ils ont bien pu devenir, ce qu’il peuvent bien faire en ce moment, où je serais si j’étais resté avec la petite Julie, ses cheveux blonds, ses yeux bleus, et sa nuque nacrée comme une perle rare ou si j’avais choisi quelque chose d’autre à la fac ou bien même si j’étais partir faire ma vie dans un ailleurs inconnu, à ce qui m’a conduit jusqu’à ce que je suis aujourd’hui, à ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie.

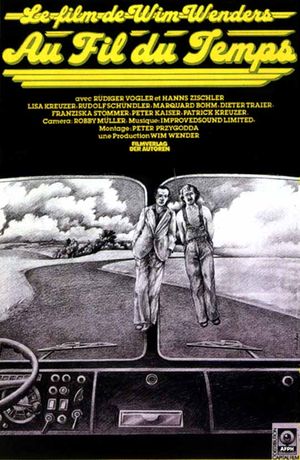

C’est sans doute pour ça que j’aime autant Au fil du temps, que je suis fasciné à chaque fois que je le revois, que je suis hypnotisé à chaque fois que je le regarde. Parce que ce n’est rien d’autre qu’un long voyage en voiture dans une Allemagne de l’Est immobile, figée dans les couloirs de l’espace-temps entre un passé qu’elle souhaite oublier et un futur qu’elle ne semble pas vraiment vouloir rencontrer. Coincé entre ce qu’elle était et un mythe américain omniprésent. Coincé dans un noir et blanc magnifique à rendre une usine désaffectée sur le bord d’une nationale au goudron fissuré émouvante à en pleurer. Il ne se passe pas grand-chose, juste les paysages qui défilent, le temps qui arrête sa course folle, les gens sur le bord de la route, quelques rencontres avec qui l’on passe un peu de temps avant qu’ils ne disparaissent à jamais et deux antihéros Wendersien perdu dans un monde qui l’est tout autant qu’eux, qui ne savent pas trop d’où ils viennent, ni où ils peuvent bien aller, ni même ce qu’ils pourraient bien faire et encore moi qui il sont et qui contemple la vie et tous les bouts de vie qui les entourent. Deux antihéros beaux comme un dimanche après-midi d’automne qui se cherche une place dans ce monde qui n’en a pas vraiment une à leur offrir et qui roule encore et encore pour trouver des réponses, là-bas, au plus profond d’eux.

Alors le film se termine, le temps repart et la vie reprend.

Mais Kamikaze et King of the Road continuent leur route à jamais avec leur grand sourire mélancolique sur leur moto, les cheveux au vent et une clope au bec, traçant leur route quelque part au plus profond de nous. .